大橋 郁がお届けする『KIND OF JAZZ』。

うろたえず、媚びない。

そんなジャズにこだわる放浪派へ。

主流に背を向けたジャズセレクションをどうぞ。

大橋 郁

松井三思呂

吉田輝之

平田憲彦

![]()

撰者:松井三思呂

いよいよ9月18日から、ラグビーワールドカップがイングランドで開催されます。サッカーに比べるとマイナーな存在であることは否めませんが、ラグビー好きにとっては4年に一度の世界一決定戦で、決勝の10月31日まで目が離せません。そのうえ、今回の日本代表は過去7大会と比較して、最強のジャパンです。何とかグループリーグを勝ち抜き、悲願のベスト8を手にして欲しいものです。

※

今回はエンヤ・レーベル第二弾! エンヤにはウルトラ・ヴァイブのリイシュー120タイトル以外にも、当時ジャズ喫茶の人気盤として、ヘビロテされたアルバムも数多い。

そこで、このコラムでは私のジャズ喫茶体験からゲットした「エンヤと言えば、これでしょう!」という作品をいくつか紹介したい。紹介する作品のなかには、オリジナル盤だけではなく再発アナログ盤や再発CDも入手困難なものがあるようだが、それらはリイシュー熱烈希望ということでご容赦願いたい。

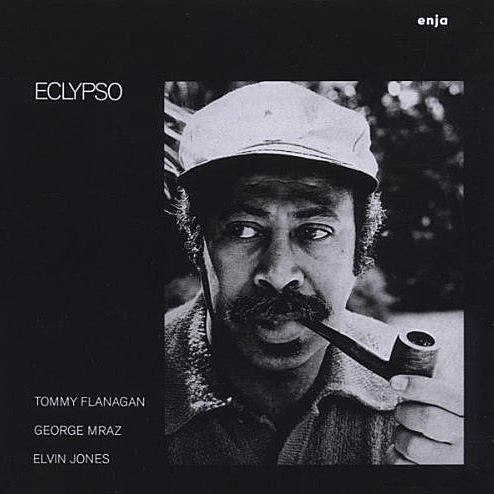

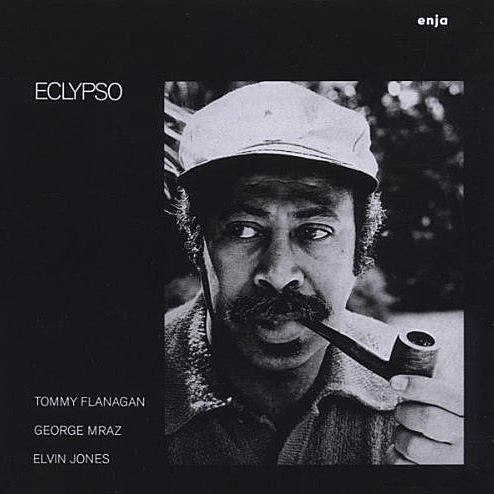

まず、何よりも最初にエンヤで手に入れた思い出深いアルバム、トミフラの『エクリプソ』から。

Eclypso

Tommy Flanagan

【Amazon のディスク情報】

『Eclypso』(Enja2088)

トミー・フラナガン(p)

ジョージ・ムラーツ(b)

エルヴィン・ジョーンズ(ds)

1977年2月4日 ニューヨーク録音

トミフラが「『オーヴァーシーズ』だけじゃ、ありませんよ!」と、高らかに宣言した名盤だ。

このアルバムとの出会いは、京都での浪人時代。上桂の伯母の家に下宿して、烏丸今出川の予備校に通っていた時。その予備校帰りの寄り道で、よく立ち寄っていた店が「しあんくれーる」と「ビッグボーイ」。

当時、京都では数多くのジャズ喫茶が営業していたところ、何故この2店かと言えば、私の寄り道ルートの経路上にあったことが大きな理由だ。寄り道は予備校から御所の北側、今出川通を河原町まで歩き、河原町通を下って、四条河原町へ至るルート。

「しあんくれーる」は府立医大の南、荒神口にあった老舗で、高野悦子の『二十歳の原点』に登場することや、多くの大物ミュージシャンが来日の度に立ち寄り、マイルスのお気に入り(店よりママがお気に入りだったという噂も・・・)としても有名で、京都のジャズ喫茶の象徴的な存在だった。

当時はすぐ近くに高野悦子が学んだ立命館の広小路キャンパスがあったため、お客は立命館の学生、それに同志社や京大の学生も通っていた。

店のなかは案外狭くて、いかにもジャズ喫茶という雰囲気。選曲は王道、新譜もよくかかっていた記憶がある。

対照的に、河原町三条のすぐ南にあった「ビッグボーイ」は明るくて広い店だった。客層も学生中心ではなく、サラリーマンや女性の常連客もいて、フュージョンのリクエストも多かった。

ただ、トイレの落書きだけは他のジャズ喫茶と同様、非常に政治色が強く過激なもので、京都の匂いがプンプンしていたことを覚えている。

『エクリプソ』を最初に聴いたのが、どちらの店だったのかは記憶がない。多分、どちらの店でも何回か聴いたのではないかと思う。内容の素晴らしさにすぐに欲しくなったのだが、伯母の家の私の部屋にはアナログを再生できるオーディオが無かったので、結局このアルバムを手に入れたのは、大学に入学してからになった。

ところで、このアルバムが世に出るまで、トミフラはうまいピアニストという評価はあったものの、自分が主人公となるリーダー作が極めて少なかったため、安定のサイドメンというレッテルを貼られていたのではないだろうか。皮肉なことに、ロリンズの『サキソフォン・コロッサス』、コルトレーンの『ジャイアント・ステップス』といったジャズ史に残る大名盤に参加していることも、その印象を強めたのかもしれない。

この辺りのことは、トミフラを題材とした平田さんのコラム(第20回)に詳しいが、この有り難くない印象を吹き飛ばすように、ここでのトミフラは快調そのもの。ムラーツ、エルヴィンとのバランスも抜群で、『エクリプソ』はピアノトリオのお手本と言える出来栄えだ。

躍動感が素晴らしいテーマチューン「Eclypso」(B-2)は、“Eclipse”(日食や月食の「食」の意味)と”Calypso”(カリプソ)を掛け合わせた造語。超絶技巧のポリリズムで煽りまくるエルヴィン、野太い音で強力なグルーヴ感を現出するムラーツ。12分を超える演奏だが、中弛み感は全くなく、適度な緊張感のなか、3者の丁々発止のインタープレイが繰り広げられる。

今回改めてアルバムを何回か聴いて、「Eclypso」がアルバムのハイライトであることは間違いないが、この曲以外にもいろいろな発見があった。

おなじみのロリンズ曲「Oleo」(A-1)、パーカー曲「Confirmation」(B-3)、エルヴィンのブラッシュ・ワークが凄すぎる。これだけ強力でキレのあるブラシはそうそうにあったものではない。このブラシを聴くだけでも、このアルバムを買う価値があると思う。

もうひとつ気付いた点は、録音の良さ。特に、ムラーツの音の粒立ちは素晴らしい。質実剛健、無印良品、ゲルマン魂が満ち溢れた音作りだ。

さて、前回のコラムではエンヤがジャズシーンに果たした役割として

(1)70年代、ヨーロッパに活動の場を求めたアメリカ人ベテラン勢の秀作を数多く発表したこと。

(2)偏見なく有能な中堅、若手に作品を発表する機会を与えたこと。

(3)日本人ミュージシャンを積極的に登用したこと。

の3点に注目した。

※

『エクリプソ』は(1)カテゴリーの作品だが、次は(3)日本人ミュージシャンの代表作、山下洋輔トリオの『クレイ』を紹介する。『クレイ』との出会いは非常に印象的で、今でも記憶に新しいので、少し私小説的に書いてみたい(笑)。

Clay

Yosuke Yamashita

【Amazon のディスク情報】

『Clay』(Enja2052)

山下洋輔(p)

坂田明(cl、as)

森山威男(ds)

1974年6月2日独メールス・ニュージャズ・フェスティバルにおけるライヴ録音

高三の夏休みのある昼下り、僕と高校の友人TとYは街路樹の蝉の声に急き立てられるように、元町駅東口山側のジャズ喫茶「とんぼ」へと歩を進めていた。二階の窓一面に描かれた「サキコロ」のジャケットを見上げ、雑居ビルの階段を上って、店の扉の前に立つ。そこからは、阿鼻叫喚のピアノとドシャメシャなドラムの爆音が漏れていた。

僕達3人は漏れてくる爆音に、店へ入ることを少し躊躇したが、照りつける太陽のなか別の店まで歩く鬱陶しさと喉の渇きに追われるように、店の扉を開けた。

「とんぼ」は広い店ではなく、カウンターに3席、後は4人掛けのテーブル席と壁際に3人ほどが腰掛けられる長椅子があったように思う。テーブル席には短髪のがっしりした男性と長髪の男性、そして「とんぼ」のマスターが座っていた。

爆音のタネは予想どおり、山下洋輔トリオだった。カウンターに置かれた『クレイ』のジャケットを確認しながら、壁際の席に座った僕は、改めてテーブル席の短髪の男性を見て、目を疑った。僕はTとYに「あそこに座っている人、森山威男本人と違うか?」

この時までに、僕は洋輔トリオの演奏を体験していたが、そのライヴでは既に森山さんは退団した後で、タイコは小山彰太。森山さんとは初対面だった訳だが、いかにもミュージシャン然としたオーラとジャズ雑誌の写真の記憶から、本人だと確信を持った。

オーダーを取りにきたマスターに向かい、「森山威男さんですよね?」

マスターが少し微笑みながら頷いたところで、『クレイ』が終わった。

このタイミングと思い、僕は意を決してテーブル席に近づき、「森山さんのファンです。サイン貰えますか?」

「いいよ。何にするの?」

「このTシャツにお願いします。」

僕が着ていた汗臭いTシャツの背中にサインを貰った。

背中がくすぐったかった記憶は残っているのだが、今となってはサイン入りのTシャツは何処かに行ってしまい、手元には『クレイ』のレコードが残った。

これが『クレイ』との出会いの顛末だが、この作品は洋輔トリオ初海外ツアーの記録で、著名なフリージャズ・イベント、メールス・ジャズフェスでの演奏が収録されている。

74年6月、トリオは一ヶ月をかけてルクセンブルグを皮切りに、当時の西ドイツ、ユーゴスラヴィア、スイスをツアーした。このツアーのマネージャー役は、前回のコラムで紹介したホルスト・ウェーバーだった。

収録曲は2曲で、アナログ盤ではA、B両面にまたがり30分近い演奏が繰り広げられる「ミナのセカンド・テーマ」と、アルバムの表題曲「クレイ」。

実際のステージでは、最初に「ミトコンドリア」、続いてアルバム収録の2曲、アンコールに応えて「グガン」が演奏されている。

初めての海外、それもアンソニー・ブラクストン、スティーヴ・レイシー、フランク・ライト、アルバート・マンゲルスドルフ、ペーター・ブロッツマン、グローブ・ユニティ・オーケストラなど、錚々たる出演者が集うステージに対する緊張感。加えて、山下洋輔が風邪で体調を崩していたことがあったにも関わらず、トリオは他の誰も持ちえないスタイルと、圧倒的なパワー、ダイナミズムによって、聴衆を完全にノックアウトした。

「クレイ」が終わった後、聴衆の大歓声が巻き上がる瞬間。日本人のジャズが初めてヨーロッパで認められた瞬間と言えるだろう。

さすがに、この時はホルスト・ウェーバーも興奮気味に、“Man,Youmadeit!”と叫びながら、一旦楽屋に戻った3人を抱きしめたらしい。

『DANCING古事記』を題材としたコラム(第103回)でも記したように、彼らが演奏において最も重要視していたものは「パワー」だった。

『クレイ』では、結成間もない『DANCING古事記』から更にパワーアップしたパフォーマンスが展開されていて、トリオのメンバー変遷のなかで、山下〜坂田〜森山から成る第2期が黄金期であったことを裏付けている。

重厚なピアノのコードからスタートする「ミナのセカンド・テーマ」。クラリネットによるテーマ提示の途中から、スパッと切れ込むドラム。ピアノとドラムの軽い応酬から、ピアノの無伴奏ソロへ。凄まじいパワーで鍵盤を叩きまくり、聴衆も興奮してきている様子が窺える。

そして、突然に再びドラムが乱入、ここからはピアノとドラムの本格的な戦い。文章で書いても限界を感じるが、5分近く繰り広げられる両者ノーガードでの打ち合いは肉体派の真骨頂。

引き続き、森山のドラムソロ、ソロの前半はブラシ。音がでかすぎて、「何でブラシなの?」と思わせる。ソロの後半はスティックに持ち替えるが、多分ブラシが壊れてしまったのではないかと想像させるほど壮絶なプレイだ。

この「パワー」によって、トリオがヨーロッパの聴衆の度肝を抜いたことは紛れもない事実であるが、もうひとつ彼らが熱狂的に受け入れられた要素は、「ブルース衝動」がほとんどないというスタイルのオリジナリティーにあったと思う。

ここで、フリージャズ論を語るつもりはない。ただ、コルトレーンやオーネット・コールマン、アルバート・アイラーなど、彼らのフリージャズの出発点には「アフリカ回帰」の要素があり、彼らの演奏は「ブルース衝動」を意識下に置いたものであった。

これに対して、山下洋輔トリオは結成当初から「パワー」を半減させる「きまり」(共通のテンポ、和音(進行)など)を無くすことからスタートしており、彼らの根底に「ハナモゲラ語」はあっても(笑)、「アフリカ回帰」の「ブルース衝動」はない。

演奏のパワーとともに、このブラックミュージック感覚の希薄さによって、ヨーロッパのジャズ・クリティックは「ゼン」、「カミカゼ」、「カラテ」といった言葉を使い、日本の土着のジャズとして、トリオを絶賛した。

繰り返しになるが、『クレイ』は山下洋輔トリオが欧米で最初に発した雄叫びであって、この後の彼らの活動を振り返れば、この演奏を世に出したエンヤにとっても非常に重要な作品である。

※

という訳で、二枚のアルバムを紹介させていただきましたが、紙面も尽きた感ありです。ここまでお付き合いいただいた読者の皆さん、ありがとうございます。

実を言いますと、今回もう数枚エンヤのアルバムを紹介するつもりでした。申し訳ありませんが、それらはエンヤ・レーベル第三弾として、次回のコラムで紹介させていただきます。

![]() Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.

Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.