大橋 郁がお届けする『KIND OF JAZZ』。

うろたえず、媚びない。

そんなジャズにこだわる放浪派へ。

主流に背を向けたジャズセレクションをどうぞ。

大橋 郁

松井三思呂

吉田輝之

平田憲彦

![]()

オスカー・ピーターソン

撰者:吉田輝之

【Amazon のCD情報】

こんにちは。吉田輝之です。もう10月、秋ですね。この季節、若い時なら「食べること」「飲むこと」「出かけること」と楽しさ満載でしたが、齢50歳を過ぎるとそれどころではなく、ぎっくり腰になるは、仕事がたまりにたまりパニック状態に陥るは、外ネコに餌が足りないと噛みつかれるはと散々な状態です。

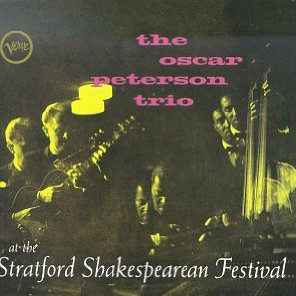

さて、そこで元気を出すために、今週の一枚はOscar Petersonの「At Stratford Shakespearian Festival」(シェークスピア・フェスティバルのオスカー・ピーターソン)です。

※

4年前の12月にオスカー・ピーターソンが亡くなった時、「あんな元気な人にも死は訪れるのか」と少し驚いた記憶がある。しかし、93年に脳梗塞で倒れ左手が不自由になった後も亡くなる直前までバリバリ仕事をしていたのが凄く、天寿を全うした人だったと思う。

多くのジャズファンと同じように、子供の頃の僕にジャズを聴く楽しさを教えてくれた最初のミュージシャンの一人がオスカー・ピーターソンだった。中学生にもわかるその圧倒的なうまさ、演奏する曲も美しいスタンダート曲が中心、そしてあふれ出る歌心と、「興味はあるがよくわからん音楽であるジャズ」を、わかったような気にさせてくれたのがピーターソンであった。

当時、彼の代表作はヴァーヴ時代の「The Trio」や「We Get Request(邦題:プリーズ・リクエスト)」と言われていたが、MPS時代(1965年〜71年)の作品が日本でも1,500円でリシューされ、定評のあった60年代のヴァーヴ時代よりも、むしろ僕はMPSのシリーズに慣れ親しんだ。特に「The Way I Really Play」(1967年、邦題:オスカー・ピーターソンの世界」にはまってしまった。一曲目の「ワルツイング・イズ・ヒップ」(「ワルツすることはいかしたこと」とでも訳するのであろうか)の豪快さ、その緩急の自在さにしびれ、続く「サテン・ドール」が静かに始まり徐々に大きなうねりとなっていくのに、ただただ驚嘆してしまった。

しかし、ピーターソンという人、70年代においても「巨匠」であったが、その評価には微妙なところがあった。

当時はまだコルトレーンの影響が大きくマッコイ・タイナーやエルヴィンがバリバリに活動し、電化マイルスは未聴感溢れる前人未到の音楽を作り、クロスオーバー・フュージョンが商業的に大きな存在となりジャズ界を侵食していた。また世界的にも各地でアメリカンスタイルとは違うジャズを作るという「ジャズ独立運動」が起こり、ジャズの変革とも混迷とも言える時代であった。

その中でピーターソンは早い話が「保守的」と思われていたのだ。

また、彼には麻薬やアルコール禍といった悪い噂を聞いたこともなく正装でバリバリ演奏するピーターソンは、なんというか背伸びをしたがる子供にとって最初は接しやすいが、やがて健康すぎて物足りない感じであった。

そのため、僕もどこか一歩距離を置くという感じになってしまった。

しかし10年ぐらい前だろうか、あるジャズ喫茶で突然鳴ったピアノの音を聴き、衝撃を受けた。最初の音ですぐにピアノはピーターソンだとわかった。しかし聴き進むうちに本当にこれはピーターソンなのか。なんというか、あの余裕綽綽、緩急自在のかけらもない。はっきり言って単調な演奏とさえいえるのだが、とにかく真っすぐ前に向かい突き進んでいくのがすごい、そしてソロがギターに替わるとまたすごい勢いの演奏だ。

思わずジャケットを見に行くとやはりピーターソンだった。ジャケットはデビッド・ストーン・マーチンだろう。調べてみればヴァーヴの前身、クレフでの1951年録音であり、題名は「Oscar Peterson Quartet, Vol.1」という素っけのないものであった。ギターはバーニー・ケッセル、ベースは当然レイ・ブラウンだが、このトリオにアルヴィン・ストーラーのドラムが付き、カルテットになっている。

昔ジャズ界の古老が「ピーターソンはギタートリオ時代が最高」と聞いたのを思い出した。僕はこのレコードが欲しくなり、オリジナル(確か10インチ)は高く手が出ないので、クレフのLP盤を意外と安く2000円で、ヤオフクで落とした。

曲目はわずか4曲でそれぞれ10分を超える演奏。当時3分程度の演奏が当然の時代に異色のレコードであった。演奏も凄いがこれを制作したノーマン・グランツもすごいと思った。この時からピーターソンに対する興味が再びグッとわいてきたのだ。

閑話休題

もう10年以上前になるが、北野たけしさんのテレビ番組を見ていると、秋吉敏子さんが出ていて、「JAZZはSOCIAL MUSICだから(云々)」ということを言われたのを聞き、はっとなった。短い言葉の中で秋吉さんがどういう意味で「ジャズは社会的な音楽だ」と言ったのは正確にはわからないが、僕はこう解釈した。

ジャズという音楽の特殊性は、極めて演奏者相互のインター(インナー)プレイの比率が高いことだ。それは楽譜にはないアドリブ主体というもう一つの特殊性からくるものだが、聴衆に聴かせるというより、まず共演者が互いの演奏を聴きまた聞かせることが先行する。極端に言えば、商業音楽ながら演奏家(という聴衆)だけで自己完結しかねない不思議な音楽なのだ。それがため個人一人でソロイストとしてどれだけ優秀でも優れたジャズ演奏家にはなれない。必ずセッションをして腕を磨いてく必要があるのだ。それがため多くのジャズメンにインタビューをすると若い時に誰と一緒に演奏したことがあるかを誇らしげに語るのだ。

さらに一つ一つのセッションを単位として、血脈、地脈、人脈を通じてジャズ社会(コミュニティ)が形成される。地脈でいうと、アメリカではニューヨークやロスといった主要場所の他にデトロイト、フィラデルフィア、シカゴ、セントルイス、テキサス、ニューオリンズ、メンフィスなどの地域でジャズ社会が形成されている。勿論、アメリカ以外でもイギリスやドイツ、イタリア、スウェーデン、日本といった場所でもローカルなジャズ社会がある。

またジャズミュージシャンが各地を巡業してその土地でセッションをすることで繋がりが生まれ、さらにレコード会社、特にBLUE NOTEといった企画性の強い作品を作るレーベルでは、本来つながりのないジャズマンを共演させることで新たなつながり生まれ独自のジャズ社会が生まれる。

秋吉さんは、おそらくジャズというのはジャズ社会にいなければ演奏できなない音楽であるといことを言いたかったのだと思う。また、インタビューで秋吉さん自体が日本というローカルなジャズ社会から本場アメリカのジャズ社会に飛び込んで行き、もまれ、ついにグラミー賞を取るといったジャズ社会に大きな足跡を残し貢献してきたという強力な自負も感じさせた。

それ以来、ジャズという音楽を聴く場合、僕は必ず「SOCIAL MUSIC」という事を意識するようになった。

このジャズマンはいつどこで生れ育ち、誰とセッションしてきたのか、グループのメンバーとはどのようなつながりがあるのか、「どのジャズ社会」に所属しているのかという事が僕はすごく気になるのだ。

只、ジャズ社会(またはジャズコミュニティー)というと範囲が大きくなるので、僕はジャズ「派閥」または「組」という単位で考える癖がある。例えば、コルトレーン・カルテットだと「コルトレーン、タイナー、ギャリソンのフィラデルフィア派にエルヴィンというデトロイト派」が加わったグループであり、エルヴィンがグループを抜けたのは「音楽的な相違」と言われているが「あれは元々、派閥が違ったからだ」と考えてしまうのだ。

じゃ同じフィラデルフィアンのマッコイ・タイナーがグループを離れたのは何故だと聞かれたら「あれは同じ派閥の中の世代間闘争ですよ」と答えてしまう。

その秋吉さんがアメリカに行く機会(バークリー留学)を作ったのは、オスカー・ピーターソンだったことは知られたところだ。しかし、このジャズ社会ということを考えた場合、ピーターソンとジャズ社会との関わりは実に微妙だ。

ピーターソンはよく知られている通りカナダ生まれの黒人である。父親は西インド諸島系の人でその父親からまずピアノとトランペットを習い、続いてかなり早い時期からPaul de Markyというハンガリー出身の白人の先生につき本格的にクラシックを学んだという。カナダとはいえ当時幼少時代からマンツーマンでクラシックの教育を受けた黒人は例外といえるだろう。今回調べて驚いたが、このポール先生なんとリストの孫弟子である。つまりピーターソンはリストの曾孫弟子にあたるのだ。ピーターソンの超絶技巧はリストゆずりだったのか。

一方、ピーターソンはアートテイタムに衝撃を受け、ブギウギピアノの名人ピート・ジョンソンにも夢中になったらしい。「ブギウギを弾く黒いリスト」だったのだ。

その後、14歳でプロの楽団に入って瞬く間に頭角を現し、カナダジャズ界のトップスターとなる。

そして1949年あのノーマン・グランツとの有名な出会いがくる。所用でカナダに来ていたグランツが空港に向かう途中タクシーのラジオ放送でピーターソンの実況中継を聴きそのまま演奏していたホールに向かい契約を申し出る。そしてグランツはデビューをカーネギーホールで演奏させるという大ばくちに出て、大成功をおさめる。しかしノーマン・グランツという人、その行動力といい、企画力といい、やはり商売人としてたいしたものである。

ピーターソンはグランツに誘われたが、いろいろ悩んだらしい。自分の腕がジャズの本場で通じるだろうかという不安はあっただろう。しかし、一番心配したのはカナダよりはるかにひどい「人種差別」であり、そしてアメリカのジャズ界に渦巻くドラッグ等の悪い習癖だろう。

結果悩んだ末に、ピーターソンは、カナダというローカルなジャズ社会から本場アメリカのジャズ社会に入ることになる。

以後ピーターソンはかなりのセッションをして腕を磨くのだが、グランツがセットしたのはJATPの面々、つまりベン・ウエブスターやレスター・ヤング、ロイ・エルドリッジ、コールマン・ホーキンス、ベニーカーター、クラーク・テリーなど10歳前後年上のスイング時代からの名人達だった。

ピーターソンはパーカーとも共演しているが、バッパーとはガレスピー以外にあまり「深い仲」とはならなかったようだ。

このことで大橋さんと少し話をしたのだが、グランツは親代わりとしてピーターソンを「悪いことをする連中」とは近づけなかったのではないだろうか。

また、グランツはパーカーとパウエルはかって(というのはつらいが)圧倒的な技術を持つ名人だがらレコーディングしたのであり、一流の興行師であった彼にとってバップやハードバップ、そしてその後のモードやフリースタイルそのものには「アンダーグラウンド」の動きであり興味がなかったと思われるふしがある。

さらに、ピーターソンは1925年生まれでマイルスやコルトレーンより1歳上だが、カナダのジャズ社会の後進性を考えれば、感覚的には5歳以上の差があり、音楽的にも彼らのやっているジャズと自分のジャズは別物と思っていたのではないか。それにピーターソン自体、黒人よりむしろ白人と話をしたがりアメリカの黒人とは波長が合わないとういう事情があったようだ。

居住地も生涯カナダであり、彼は自分が「黒人である」ことについて強烈な意識をもっていたことは間違いないが(大橋さんの「ナイトトレイン」を参照してほしい【リンク】)、生涯カナダ人との意識を持っていたはずだ。

ピーターソンの属したジャズ社会はいわば「ノーマン・グランツのジャズ社会」でかなり狭い特殊な世界だったと思う。

しかし僕は思うのだ。もしパーカーがこの世に存在しなければ、ジャズ界はピーターソン・スタイルのジャズ、つまりスウィング・スタイルにモダンな和声を混ぜ、技を競い合うような世界になっていたのではないかと。

さらに、今週取り上げる「シェークピア・フェスティバルのオスカー・ピーターソン」を聴けば、その方がもしかしたら良かったとさえ思えるのだ。

「シェークピア・フェスティバルのオスカー・ピーターソン」はギターがハーブ・エリスに代わり、ピーターソンのギタートリオ時代の最高傑作と名高い作品だ。

シェークピア・フェスティバルは文字通り演劇を中心にシェークスピアに関連する催しをする、毎年イギリスとカナダで行われているフェスらしい。最初、僕はシェークスピアとピーターソンが何の関係があるのかわからず、単にカナダ出身で成功を収めたミュージシャンの凱旋帰国演奏ぐらいに思っていたが、今回調べてみて実は関係があることがわかった。

ここで演奏している一曲目の「Falling In Love With Love」(恋に恋して)は1938年のミュージカル『シラクサの男たち』のナンバーで元はシェイクスピアの『間違いの喜劇』だ。生き別れた双子の兄を捜してシラクサからやってきた若者アンティフォラスが、兄の妻に夫と間違われ、兄のほうは弟と間違われ逮捕され、息子を追ってきた父親は死刑を宣告されてしまう話。「不幸は幸せの始まり」というわけで、最後はみんな再会して大団円。劇中、兄の妻エイドリアーナが、自分に冷たくなった「夫」を嘆いて歌うのがこの「恋に恋して」。1940年に映画化されている。

その他の演奏曲の大半もシェークスピアに関係あるのかまではわからなかったが、舞台や映画での挿入曲、つまり演劇に関係するナンバーなのだ。

先に述べたバーニー・ケッセル時代は確かに個々の演奏は凄いが、基本的はテーマ→個々のソロ→テーマと単調なのだが、このライブが凄いのはバンドサウンドの凄さだ。ピーターソン、エリス、ブラウンの3本のラインの絡みが実に複雑玄妙だ。

テーマにしてもピーターソンとエリスが共に同じメロディーを弾くことはほとんどなく、一方が基本メロディーを弾けば一方はカウンターメロディーを弾くといった実に変幻自由自在、そしてソロを弾けばすごい。ピーターソンはもちろんだが、エリスのギターのドライブ感のすごさといったら表現しがたいレベルだ。ここまでのドライブ感を出せるジャズギタリストと言えばスタイルは違うが、他にウエス・モンゴメリー、ジャンゴ・ラインハルトぐらいだろう。さらにその速度たるやパット・マルティーノも真っ青になるぐらいの早弾きである。

そして、レイ・ブラウンだ。レイ・ブラウンは、偉大なベーシストと言われながら今一その偉大さが僕にはわからなかった。それは彼のベースの音が「レコードでは小さく録音されている」からだ。「Oscar Peterson Quartet, Vol.1」でも彼のベースは殆ど聞こえないし、録音がよいと評判の「プリーズ・リクエスト」でも(オリジナル盤を優れた再生装置で聴いたことはないが)明確にベース音が聴こえると言えない。

このことについて、神戸のジャズ・バー「さりげなく」のマスターと話をしていると、マスターは「レイ・ブラウンは音程が悪いから録音の音圧を低くされているのでないか」という意見であった。これは楽器をやった人でないとわからない意見でありその可能性はあると思う。(マスターは元々サックス吹き)

もちろん、音程の正確さがベーシストの必須条件ではないとの条件つきなのだが。

いやこれには私も考えてしまいました。確かに他に大ベーシストと呼ばれている「○○・○ー○ー」や「○ー○・○○○○ー○」といった人も音程悪いしなぁ。

まぁ、それはともあれ、ここでのレイ・ブラウンのベースは豪快に鳴りまくり、強烈にスイングし、ともすれば走りがちとなるピーターソンとエリスを支えている。それだけではなくソロイストとしても二人に絡んでくるのが実にスリリングだ。

そして、そして、あのピーターソンンの「唸り声」。平田さんが書かれていたキースもバド・パウエルの唸り声も凄いが、ここでのピーターソンの唸り声は本当に凄い(それが故、このレコードを避ける人もいる)。ピーターソンという人、歌えばナット・キング・コールとそっくり、ここでのMCを聞いても、いわゆるソフトバリトンなのだが、この唸りはヒトのものではない。僕はこのレコードをCDで買い直したときに夜眠る前に毎晩聴いていたのだが、ある夜、「黒くて大きなヒグマが唸りながら楽しそうにピアノを弾いている」夢を見てしまった。

とにかく僕は、75分という時間、これ程聴いている者を幸せな気分にさせてくれるレコードはこの世に存在しないと断言できる。

【蛇足たる補足1】

実は、本文で「シェークスピア・フェスティバルのオスカー・ピーターソン」がこのギタートリオの最高傑作と書いたが、これを上回る演奏ではないかと思っているレコードがある。1958年同じカナダのバンクーバーでのライブ盤「Oscar Peterson Trio/Vamcouver、1958」である。1958年つまりハーブ・エリスが脱退する直前にとられた、おそらくこのグループの最後の録音だろう。JUST A MEMORYというカナダのレコード会社から2003年に出されたレコード(CD)だが、ここでの演奏、特にハーブエリスの演奏は本当凄い。単に凄いというより「暴れている」のだ。もちろん品のある人だから「暴れている」といってもピート・コージーやソニー・シャーロックが「暴れている」のに比べれば遙かにプリティなのだが。メガストアには置いていないが、今でも中古盤屋さんやネットを見ていると1000円ぐらいで買えるようだ。

本当はこの盤を紹介しようと思っていたが、やはりレイ・ブラウンの音の録音が甘いのと多幸感という意味で劣っているので、シェークスピアの方を今回は選んだ。

【蛇足たる補足2】

秋吉さんの発言を、ここでは「JAZZはSOCIAL MUSICだから」と書きましたが、もしかしたら「SOCIETY MUSIC」であったかもしれない。間違っていたら申し訳ありません。

【蛇足たる補足3】

今回調べて、JATPにはソニー・クリスやTボーン・ウオーカーやスリム・ゲイラードまでいたことがわかり驚いた。

![]() Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.

Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.