大橋 郁がお届けする『KIND OF JAZZ』。

うろたえず、媚びない。

そんなジャズにこだわる放浪派へ。

主流に背を向けたジャズセレクションをどうぞ。

大橋 郁

松井三思呂

吉田輝之

平田憲彦

![]()

エロール・ガーナー

撰者:大橋 郁

【Amazon のCD情報】

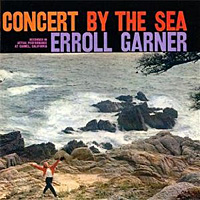

前回(第29回)に続いて、今回もしつこくエロール・ガーナーを取り上げる。前回は「For Once In My Life」という曲の紹介を入口にした為、ガーナー本人のことについて述べるのが、やや不足気味だった。この「コンサート・バイ・ザ・シー」は、高校1年でJAZZを聞き始めてから、程なく手に入れたレコードだ。

JAZZレコードコレクションが10枚にもならない頃から、何度も癒してくれた、今でも大切にしている古い友人のような一枚である。もちろん、私だけの秘蔵盤ではなく天下の名盤として多くの人に愛されてきた。

データによると、1955年のカリフォルニア州のサンフランシスコの南、モンタレーの近くのカーメル市という港町での録音とある。録音場所は、資料によって公会堂だとか、陸軍基地だとかあって定かでないが、どちらにしても録音機材はチープなものだったらしく、ベースやドラムの音がほとんど聞こえないが、施設そのものの音響はよいらしく、ピアノだけよく鳴っている。(US盤はベースとドラムもよく聞こえるらしいので聞いてみたいものだ。)

内容的には、エロール・ガーナーのピアノを聞きたいならコレ、最初から最後までノリノリの決定的名演である。(念のため付け加えると、このアルバムのみでガーナーが野心的な演奏をしたり、特別なことをしている訳ではない。ガーナー自身は他のアルバムでもこのアルバム同様に素晴らしくスイングしているが、たまたまこの日の録音が、最もガーナーの素晴らしさが結集し、余すところ無く伝わってくる、という意味である。)

アップテンポで押しまくる冒頭の『I'll Remember April』や、『It's All right with me』、『Where or When』は本当にハッピーにしてくれる快演だが、私は『Autumn Leaves』こそこの日の白眉ではないかと思っている。

全11曲中、10曲が3分〜4分台なのに対して、この『Autumn Leaves』のみがスローバラードで6分半も演奏される。そしてこの演奏が、最も彼の特徴であるビハインド・ザ・ビートが堪能出来ると思うからである。

だがいずれにしても棄て曲は無く、全曲文句なしのお得盤だ。

彼のピアノスタイルといえば、「ビハインド・ザ・ビート」スタイルである。別名「Delayed Action」とか「デカンショ節」などと呼ばれることもあったらしい。

まず利き手の左手のコードが1拍ずつ強力に4ビートを刻み、これがぐいぐいと前に突き進んでスイング感を生み出す。そしてそのバッキングに対して、微妙にやや遅れてシングルトーンで右手のメロディが入る。これによって、襟首を掴まれているようなスイング感を生み出すというものだ。これは、一聴しただけなら、タイムキープに乱れがあるようにも聞こえるが、逆に正確なリズム感がないと、出来ないことであろう。

これはガーナーが意図して編み出したものでもなければ、発明したものでもなく、ガーナーの中にある色々なバックグラウンドがミックスされて自然に出来上がったものだと思う。

彼のスタイルは、あまりに個性的すぎて、他に類を見ないように言われているが、何も突然変異で出現した訳ではない。ルーツの一つは、明らかにファッツ・ウォーラー、ジェームス・P・ジョンソンなどのストライドピアノだと思われる。ガーナーの奏法を語るとき、遅れる右手ばかりが強調される向きがあるが、ストライドピアノ風の強烈な左手も忘れられない。

かつてNYのジャズのメッカであった52丁目の1948年5月の写真。

手前のThree Deuces Clubの看板にERROLL GARNERの文字が見える。

これは、かのArt Tatumの後任だった。

遠方には高名なFamous Doorがあり、Art Tatumが出演している。

photo from wikipedia

ところで、バド・パウエルという、説明不要の偉大なバップピアニストがいる。パウエルについてよく言われることは、50年代のビバップ期にそのピアノスタイルをつくりあげた人で、絶大な影響力があり、パウエル以降のピアニストはほぼ全員がパウエルの影響を受けざるを得なかったということだ。だから、「パウエル派」とか、「パウエル直系のピアニスト」のような表現がよく使われる。しかし、「ガーナー派」という言葉はない。それはガーナーのスタイルがあまりにも特異で独創的過ぎるために、ガーナースタイルで弾くことは、ガーナーの物真似になってしまうからであろう。それくらい、ガーナースタイルとは、彼だけに出来る名人芸なのである。 結果、ガーナーはジャズピアノの主流とはならなかった。

師も弟子もいない一代限りで死に絶えたワン&オンリーの芸として、歴史の彼方に忘れ去られようとしている。

話は逸れるが、誰もが知る戦国末期の剣客の宮本武蔵の兵法は、他人には教えられない兵法である、と言われたらしい。なぜならばそれは武蔵が固有の気を用いるからだ、という。

武蔵は勝負をすればするほど強かった、と言われている。しかし、それは技術の卓抜さが理由ではなく、強いて言えば哲学なのである。事実、武蔵の剣は日本一かもしれないが、それは武蔵独自の精気によるもので、だからこそ他人には教授できない、と言われている。

武蔵はその後半生において徳川家、尾張徳川家など、いくつかの大名家に指南役として仕官しようと試みたようだが、結局どこからも召し抱えられてはいないのだ。「人に教えることが出来ない技術であれば、金を払ってまで雇う意味はない。」ということなのだろう。結局、武蔵の兵法は、死後に二刀流や円明(えんみょう)流、武蔵流などと言われてしばらくは残ったが、結局は途絶えてしまったようだ。逆に、武蔵と同時代の伊藤一刀斎が確立した一刀流は、その後多くの流派に分かれ、日本剣道の正統となって、今日まで引き継がれているから不思議なものだ。(参考文献:「宮本武蔵」司馬遼太郎著・朝日文庫刊)

宮本武蔵もまた、エロール・ガーナーと同じく一代限りの孤高の芸人であった。しかしである。宮本武蔵の兵法は現代には生き残らなかったが、武蔵の哲学が残った。今も武蔵の人気は絶大である。と考えれば、エロール・ガーナーという人の芸も、またピアノスタイルとしては残らないかもしれないが、エロール・ガーナーというとてつもないスイングの大巨人が盤面に刻み込んだワン&オンリーのピアノは、永遠にレコードの上で愛され続けるのではないだろうか。

1921年ペンシルベニア州ピッツバーグに生まれたエロール・ガーナー(Erroll Louis Garner )は、1977年に56歳で亡くなり、生まれ故郷のピッツバーグに埋葬された。日本には1972年に51歳で、生涯でただ一度やってきて、新宿厚生年金会館で公演したが、客足は今一つであったと聞く。

作曲家としてのヒット作「Misty」を作曲したのが、1954年(33歳)であり、名盤「Concert by the Sea」が録音されたのが1955年(34歳)であるから、やはり全盛期は過ぎていたのだろうか。

コアなジャズファンや音楽評論家、ビバップ色の強いジャズミュージシャンからの評価は高くなく、今やほとんど無視されている。ある時代は、美しい旋律とその高いポピュラリティであれほど多くの観衆から愛されたにも関わらず、だ。

ガーナーは、1944年に23歳でニューヨーク52番街へ進出し、数年の間に自己のトリオで、SAVOY、BLUE NOTE、DIALなどに録音した。また、1947年(26歳)にはチャーリー・パーカーとのセッションにも参加した。彼がニューヨークに進出した1944年頃はビバップの勃興期であったが、彼はバップのピアニスト達とは距離をおいていたらしい。

しかし、あるコラムで知ったことだが、1972年の来日公演の日の夜、六本木のJAZZクラブに現れたガーナーは、ビハインド・ザ・ビートとは全く無縁の、いわゆるバップピアノそのものをガンガン朝まで弾いた、というエピソードを読んだ。これは、いかに彼が歌心があって、引出しを多く持ち、なんでもこなしてしまう器用なピアニストであったか、を物語っているのではないかと思う。

また特徴のひとつに、イントロだけでは何の曲が始まるか想像がつかない、ということがある。トリッキーで、曲のテーマとは無関係なメロディーをイントロに用いるため、その曲がアップテンポの曲なのか、バラードなのかすら分からない。しかし、逆に何が始まるのだろう、というわくわく感が聞くものの期待を誘う。

そしてガーナーのトリオ演奏には、ベースソロというものがほとんどない。あくまでガーナーのピアノでガンガン乗せまくるスタイルで、インタープレイを特徴とするビル・エバンス・トリオとは、また違ったピアノトリオである。

最後に少し面白いエピソードを二つ。ガーナーの強靭な左手のビートが、彼が左利きであったことが原因とする説明は、よくいわれることだが、同時にその重厚で強力な響きはカウント・ベイシー楽団でリズムのみを刻み続けたギタリストのフレディ・グリーンに影響されたとする説があるそうだ。なるほどとも思うが、ガーナーの左手はリズムだけではない。ストライド奏法によるベースラインも弾くし、バラードにおける左手のアクセントは、右手のみならずガーナーの重要な要素である。

もうひとつは、大橋巨泉がTV番組の中で、明らかにしていた話で、オスカー・ピーターソン・トリオの黄金期のベーシストのレイ・ブラウンは、たとえベースソロはなくてもいいからエロール・ガーナーのトリオで、堅実なベースを弾かしてもらえたら至福だろう、漏らしていたそうだ。(youtubeにアップされている)

レイ・ブラウンはオスカー・ピーターソン・トリオの一員であることをもちろん誇りにしていたと思うが、彼ほどの大物をしてサイドメンになりたいと云わしめるガーナーという人、魅力は奥深い。

![]() Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.

Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.