大橋 郁がお届けする『KIND OF JAZZ』。

うろたえず、媚びない。

そんなジャズにこだわる放浪派へ。

主流に背を向けたジャズセレクションをどうぞ。

大橋 郁

松井三思呂

吉田輝之

平田憲彦

![]()

タイニー・グライムス

撰者:平田憲彦

【Amazon のCD情報】

タイニー・グライムス(Tiny Grimes)。ジャズ界にその名を轟かせているとは言い難いこのギタリストは、しかし知る人ぞ知る存在として今も輝きを放ち続けている。

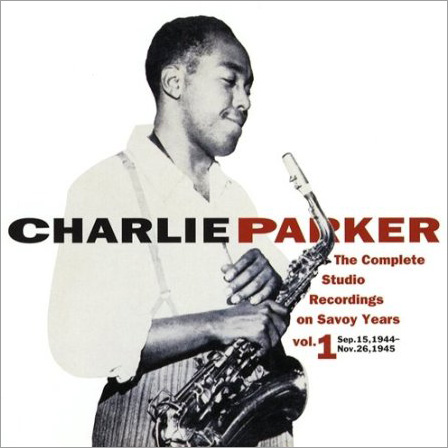

まず、自分のリーダーバンドにチャーリー・パーカーを迎え入れたギタリストとして、僕たちの記憶に刻まれるだろう。

そこでのパーカーはまだ自分のクインテットを組む前の時代。演奏はリラックスしていながら、後のインスピレーションを感じさせるアドリブは絶好調、加えてタイニー・グライムスはギターのみならずリードボーカルまで取り、それがまたひょうひょうとしていて楽しさ満点だ。

グライムスのギタリスト人生、そのキャリアで共演してきたジャズメンは、次の通り、歴史をなぞっているのかと思うほど伝説的だ。

チャーリー・パーカー

アート・テイタム

ビリー・ホリディ

コールマン・ホーキンス

エディ・ロックジョウ・デイヴィス

アール・ハインズ

レイ・ブライアント

バック・クレイトン

ジョニー・ホッジズ

イリノイ・ジャケー

ミルト・バックナー

ウィントン・ケリー

アーネット・コブ

ローランド・カーク

一貫性があるように思えるし、脈略なさそうにも思える。

しかし僕が思うタイニー・グライムスの重要性は、チャーリー・クリスチャンに影響を受けたギタースタイルを活かして、ビバップを継続しつつ、ロックンロールの土台へも展開したという、ジャズとロック双方への貢献にあると思う。

※

ロイド “タイニー” グライムス(Lloyd "Tiny" Grimes)は、1916年に米国ヴァージニア州に生まれた。偶然にも、チャーリー・クリスチャンと同年生まれである。

1989年に72歳の生涯を終えたが、ジャズとリズム&ブルースに生きたギタリスト人生だった。

当初はドラムやピアノを演奏していたが、1938年(22歳)にテナーギターと呼ばれる4弦のエレクトリックギターを弾き始める。

グライムスを『the inventor of Rock and Roll(ロックンロールの革新者)』と書いているウェブサイトによると、次の様なエピソードがあったようだ。

〜〜〜

1935年(19歳)頃、ワシントンDCでアマチュア・ピアニストとして活動。1937年(21歳)にニューヨークへ向かい、リズムクラブという店で演奏する。

1938年(22歳)には『ザ・フォー・ドッツ』というバンドに参加。そこで『タイニー』というニックネームをもらった。もちろん小柄だったことから名付けられた。

ニューヨークで活動しながら、いつしかギターへと関心が向く。そしてハーレムの楽器店でギターを5ドルで購入する。後に、なぜ一般的な6弦ギターではなく4弦ギターだったのかと質問を受けたグライムスは、こう答えたそうだ。

「あと2本の弦を買う余裕がなかったからさ」

グライムスはチャーリー・クリスチャンとスナッグス・アレンというギタリストの影響を受け、腕前を上げていった。

出典:TRIPOD Web Site

〜〜〜

チャーリー・クリスチャンの影響を受けた、といろいろな文献に出てきているが、グライムス本人がそのことに触れたテキストを僕はまだ見つけていないので、はっきりとはわからない。

しかし、グライムスとクリスチャンの音源を聴く限り、その共通項をはっきりと認識することができる。

※

さて、グライムスに影響を与えたというチャーリー・クリスチャンの動向はどうだっただろう。

クリスチャンは1939年にベニー・グッドマン楽団のオーディションに受かって入団。その年、あの伝説的コンサート『From Spirituals To Swing』にも出演している。

このコンサートはジョン・ハモンドが企画したイベントで、『ブラックミュージック・フェスティバル』といってもいいほど、当時のジャズ、ブルース、ゴスペル界から選りすぐったミュージシャン総出演というイベントだった。

ジャズ界でも大きな話題だったに違いない。

1939年は、文献を照らし合わせるとグライムスがピアノからギターに転向した頃である。グライムスは同時代のミュージシャンとして、同年齢のチャーリー・クリスチャンの評判と演奏を聴き、その革新的なギターに衝撃を受けてギターへの興味に拍車が掛かったのかもしれない。

※

ニューヨークを熱狂させた『From Spirituals To Swing』コンサート後の、グライムスの足跡を追ってみよう。

1940年(24歳):ボーカルグループ、キャッツ・アンド・ザ・フィドルに参加。

1943年(27歳):アート・テイタムのトリオに参加。

1944年(28歳):自身のクインテットにチャーリー・パーカー(24歳)が参加。

この間の1942年。チャーリー・クリスチャンが結核で亡くなるという事件がある。

自分の音楽キャリアに多大な影響を与えたクリスチャンが亡くなったが、グライムスは、クリスチャンが土台としたビバップ(ジャズ)路線を進むのではなかった。

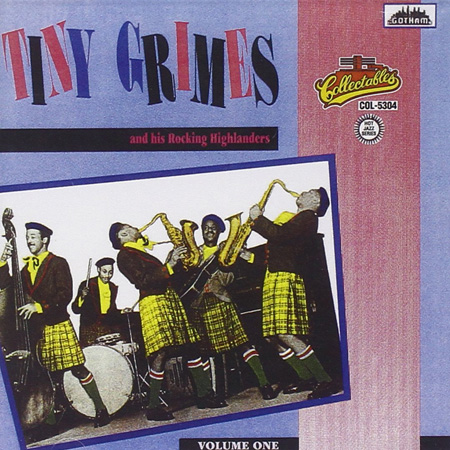

1947年(31歳):リーダーバンド『Tiny Grimes and the Rocking Highlanders』を結成する。

このバンドは、ジャズというよりも、ジャイブ、あるいはリズム&ブルースといってもよく、スコットランド民族衣装を着て演奏するという芸能性を発揮。歌物も交えたセットリストでヒット曲も出し、軽快なダンスミュージックを繰り広げた。

このバンドでのサウンドが、グライムスの独自性を発揮する土台となっていく。

1952年(36歳):世界初のロックンロールコンサートと言われているライブにエントリー。

このコンサートは、開催直前に当局が中止させた幻のコンサート『ムーンドッグ・コロネーション・ボール』だが、アラン・フリードが企画したイベントだった。

フリードといえば、大のブラックミュージックファンで、ロックンロールというコトバをラジオで喋った最初のDJとして知られている。

アラン・フリードがタイニー・グライムスに注目したことは、グライムスのギターが1952年当時にどういう存在感だったのかを物語る。そう、グライムスのギターは、1952年にはジャズからロックンロールへも発展していたのである。

余談だが、エルヴィス・プレスリーのデビューは1954年。ビル・ヘイリーの『Rock Around The Clock』も1954年。チャック・ベリーのデビューは1955年だ。

ロックンロール誕生前夜ともいえる1952年、タイニー・グライムスはロックンロール・ギターで注目されていた。

※

マイルス・デイヴィスが『Waklin'』をリリースし、チャーリー・パーカーが死去した1954年〜55年、その時代がビバップからハードバップへとジャズは進化したという歴史が定説だが、そう考えると、グライムスはビバップとリズム&ブルースに留まった、とも思える。

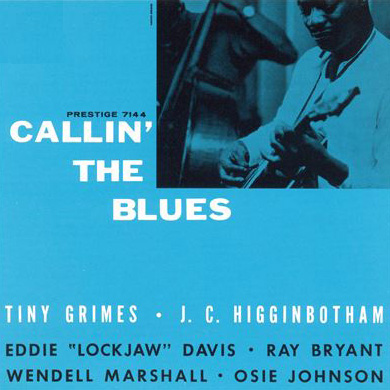

1958年と59年(42歳〜43歳)。すでにハードバップ全盛期であり、次世代のモードジャズが始まっている。そんな時代、グライムスはプレスティッジで録音して3枚のリーダーアルバムが出来上がったが、そのうちの一枚が今回取り上げている『Callin' the Blues』である。

このアルバムを聴くと、グライムスがビバップからハードバップへ移行せず、ビバップのテイストを残しながらも、あくまでもリズム&ブルースを維持し続けている事がよくわかる。

※

『Callin' the Blues』は、ジャムセッションアルバムと言っていいくらいに野放図だ。グライムスのソロはやたらと長く、捉えようによってはダラダラ延々とソロを弾いているというふうに聴こえなくもない。また参加している他のミュージシャンも、サイドメンというよりはセッション参加者という雰囲気で、曲のまとまり感を意識している素振りはまったく感じられない。各人が適当に、自由気ままにソロを取ったブルース・アルバムにも思える。

まさに、チャーリー・クリスチャンの名声を高めた『ミントンズ・プレイハウスでのアフターアワーズ・セッション』のようだ。

このアルバムの面白さはそこにあると思う。

つまり、クリスチャンやパーカーと同時代を生きて、ビバップやリズム&ブルースを演奏してきたグライムスは、ここでもしつこいくらいに従来の世界観でソロを弾く。

エディ・ロックジョウ・デイヴィスは泥臭いホンカー面目躍如のテキサス・テナーでブルースを吹き、トロンボーンのヒギンボザムはニューオリンズジャズのテイストでブルースを。

レイ・ブライアントは端正でスタイリッシュなハードバップピアノでブルースを弾く。

笑ってしまうくらいバラバラである。

ここには、ひとつの楽曲としてのブルースの調和は無く、各人が自分のフィールドのブルースを自分勝手に演奏して、それが不思議と全体の和を成す世界を生み出しているのである。

ジャズの異種格闘技とでも言おうか、ビバップ、ハードバップ、リズム&ブルースが、泥臭さと洗練さが、ひとまとまりになったごった煮ブルースの魅力。

1曲がやたらと長いので、アルバムに4曲しか収録されていない。

Callin' the Blues - 8:42

Blue Tiny - 11:34

Grimes' Times - 11:20

Air Mail Special - 7:33

冒頭からの3曲はグライムスのオリジナルだが、『Air Mail Special』はチャーリー・クリスチャンとベニー・グッドマンの作品。

『Air Mail Special』の演奏はほんとうに面白い。チャーリー・クリスチャンの演奏と聴き比べると、まるで時代を超えてクリスチャンとグライムスがジャムセッションしているような錯覚すら覚える。

パーソネルは次の通り。

Tiny Grimes (guitar)

J. C. Higginbotham (trombone)

Eddie "Lockjaw" Davis (tenor saxophone)

Ray Bryant (piano)

Wendell Marshall (bass)

Osie Johnson (drums)

2曲目の『Blue Tiny』、これはもうロックンロールである。イントロはほとんど『Johnny B Goode』。

余談だが、『Johnny B Goode』はルイ・ジョーダンの『Ain't That Just Like A Woman(1946年)』でカール・ホーガンが弾いたイントロそのままである。チャック・ベリーはインタビューでそれを認めている。

チャックと同時代でグライムスはロックンロール創世記を共に作っていたギタリストとも言えるのかもしれない。

※

プレスティッジに録音したグライムスの3枚には、ある共通項がある。それは、すべてピアノがレイ・ブライアントである、ということだ。

グライムスのビバップ仕込みのリズム&ブルースなサウンドと、ブライアントのモダンでいながらアーシーなブルースサウンドのミックスを狙ったのだろうか。

確かに、同じ世界観のミュージシャン同士がブルースをやると、聴いていて気持ちいいが、どこか予定調和なダルさが出てくる時がある。しかし、世界観の違うミュージシャンが、同じブルースというフィールドでサウンドを作ることで、新しいブルースフィーリングを生み出せる可能性が出てくる。

グライムスのプレスティッジ作品は、そういう意味でレイ・ブライアントとの化学反応がブルース的に起こっている、と言えなくもない。

それを顕著に感じるのが、プレスティッジ3部作のうちでも『Callin' the Blues』なのだ。前述したが、ロックジョウの泥臭いテナーサックスが化学反応を活性化させている。

異なる個性のブルースが同じ時間に共存する面白さは格別。また、ロックンロールがジャズと同じ原点を持っていることを、このアルバムを聴けば腑に落ちると思う。

※

1971年、7人のギタリストが一堂に会して、ニューヨークのタウンホールでライブが開催された。そこでのタイニー・グライムスはトリオで出演し、5曲を演奏。そのどれもが素晴らしいが、ここでのギター演奏はジャズというよりはブルースそのもので、むしろロックに近いニュアンスがある。

絶妙なチョーキング、複弦と単弦を駆使したソロ、溜めつつ引っ張って、泥臭く暑苦しいソロを弾きまくっている。なにしろ『Watermelon Man』ではファンキービートでワウのエフェクターまで使っているのだ。

タイニー・グライムス、55歳。

ドヤ顔で弾いている様子が目に浮かぶような好演である。

※

Tiny Grimes & His Rocking Highlanders 1

【Amazon のCD情報】

楽しさ満点のジャイブバンド。あのスクリーミン・ジェイ・ホーキンスもボーカルで参加していた。スコットランド民族衣装を着ているが、やっている音楽は英国とは関係なく、リズム・アンド・ブルースのパーティサウンドである。

The Complete Studio Recordings

on Savoy Years Vol.1

Charlie Parker

【Amazon のCD情報】

タイニー・グライムスのクインテットにパーカーが参加して吹きまくっている。グライムスのクインテットということになっているが、パーカーのアルトにこれほどの存在感があると、誰がリーダーかどうでもよくなってくる。グライムスがリードボーカルを取るナンバーもあって、軽快で楽しいセッションが並ぶ。パーカー黄金時代の前だが、ソロのインスピレーションと切れ味はすでに全盛期の片鱗を魅せている。

Blues Groove

Tiny Grimes

【Amazon のCD情報】

プレスティッジ3部作の、1作目。コールマン・ホーキンスが渋いブロウを聴かせる好盤。1曲目がすごく長いセッション風なナンバーだが、それ以外はわりと落ちついた演奏が並ぶ。アルバムタイトルは『Blues Groove』となっているが、それほどブルースに偏っているわけではない。どちらかと言えば、スウィングジャズのテイストも濃い。

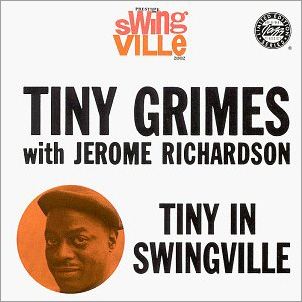

Tiny in Swingville

Tiny Grimes

【Amazon のCD情報】

プレスティッジ3部作の、3作目。ジェローム・リチャードソンがテナーとバリサク、そしてフルートと大活躍。有名曲も収録し、軽快にスウィングする気持ちいいアルバム。聴きやすい。

![]() Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.

Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.