大橋 郁がお届けする『KIND OF JAZZ』。

うろたえず、媚びない。

そんなジャズにこだわる放浪派へ。

主流に背を向けたジャズセレクションをどうぞ。

大橋 郁

松井三思呂

吉田輝之

平田憲彦

![]()

ボビー・ティモンズ

撰者:大橋 郁

【Amazon のCD情報】

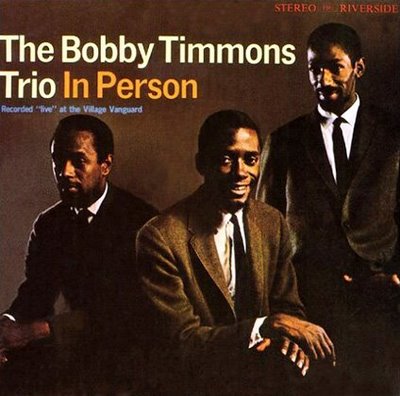

ボビー・ティモンズ(p)を中央に据えて3人のメンバーがポーズをとるジャケット写真を見ると、彼らはかなり良い生地で作った仕立てのよいスーツを着こなしているようだ。

ライブ・レコーディングされたニュー・ヨークのマンハッタンにあるジャズ・クラブ「ヴィレッジ・ヴァンガード」の雰囲気が漂ってきそうな写真である。そして、演奏内容もこれぞボビー・ティモンズ(p)の真骨頂といえるのではないかと云えるほどのファンキーな出来栄えである。

このアルバムでは、3連音を使った重厚なブロックコードも随所に聞かれる。私は、この人ほどファンキーなピアニストを他に知らない。また、私は彼独特の「ファンキー・タッチ」を大好きだが、それは、ただタッチが力強いという訳では決してなく、むしろソロ・ピアノで演奏される「グッド・バイ」などでは、端正で奥深いメロディ・ラインを丁寧に聞かせる。

彼のピアノはファンキーの権化のように言われるが、それだけではない。一本調子で直線的に暴れまわるだけでなく、静かに燃え上がる知性を持ったファンクネス、というような気風を感じる。

ところで、この人を最も有名にさせたのは、一般的にはアート・ブレイキーとジャズ・メッセンジャーズでの大ヒット曲「モーニン」の作者としてであろう。いわゆる黒人教会の司祭と信徒による「コール・アンド・レスポンス」のスタイルで始まる「モーニン」はファンキー・ジャズの代表曲でもある。

しかし、もうひとつ忘れてはならない名曲がある。このアルバムにも収録されている「ダット・ディア」(Dat Dere)である。この曲は、ジャズ・メッセンジャーズとしても取り上げられるほか、本人もトリオで何度か録音し、また多くのミュージシャンや歌手にカバーされている。一聴した限りでは、耳ざわりがいいのだが、実は組み立ては複雑で、いざ演奏したり歌おうとすると、難易度の高い曲ではないだろうか。カバーしているのは、キャノンボール・アダレイ、歌手のメル・トーメや、トニー・ベネット、リッキーリー・ジョーンズら。また日本のジャズ歌手の多くもカバーしている。

datはthat、dereはthere。のことらしい。つまり「Dat Dere」は「That There」。ボビー・ティモンズには、「This Here」という曲もあるから、対になっているのであろうか。

この歌詞は、黒人歌手のオスカー・ブラウン・ジュニアによって後からつけられた。この人は、ファンキー・ジャズの代表曲であるナット・アダレイの「ワーク・ソング」にも歌詞をつけているくらいなので、歌手であると同時に、作詞の才能もあるのだろう。まだ上手くしゃべれない小さい子供が、父親に連れられて動物園を訪れ、「あれは何?」「あの象が欲しい」などと次々に質問を投げかけ、一方父親は息子がちゃんと分別のつくように育っていくようにと努力をして息子の成長を願う、といった内容である。

余談だが、アメリカ民謡の父と言われる19世紀の作曲家スティーブン・フォスターの高名な曲「故郷の人々(Old Folks at Home)」または、「スワニー河」(Swanee River) の中でも、thatをdat、thereをdereと発音している。スワニー河は、アメリカ南部のジョージア州とフロリダ州の境を流れる川だが、この歌詞の内容は、「Dere's wha de old folks stay. (そこは懐かしき仲間達がいるところ)」というように、北部の自由州で生き延びる黒人達が、生まれ育った南部での子供時代を懐かしく思い出す内容である。ちなみにこの歌詞の中では母はmudder、兄はbrudderと、かなり訛っている。子供の発音というより、黒人訛り的なものでもあるようだ。

この曲は、1960年1月のボビー・ティモンズ・トリオのアルバム「ジス・ヒア」の中に収録されているのが初演とされている。その翌月の1960年2月には早速キャノンボール・アダレイのバンドで、自身のピアノ参加によって録音、更に翌月の1960年3月発表のアート・ブレイキーとジャズ・メッセンジャーズのアルバム「ビッグ・ビート」で、やはりボビー・ティモンズのピアノによって録音と、立て続けに3か月連続で録音されている。ヴィレッジ・ヴァンガードにおける当ライブ・アルバムは、1961年10月とやや遅れての録音である。しかし、アート・ブレイキーとジャズ・メッセンジャーズの一員として来日し、日本中にファンキー・ブーム巻き起こしたのは1961年1月のこと。この時期のボビー・ティモンズは絶頂期で、どれを聞いても素晴らしい。

このアルバム中、出色の出来は何といっても、冒頭の「枯葉」と「ダット・ディア」あたりだろう。「ダット・ディア」のソロではモーニンのフレーズも飛び出す。ノリノリに盛り上がるのは「ソー・タイアード」だ。「ゼイ・ディドゥント・ビリーブ・ミー」や「ポプシー」もミディアム・テンポでよくスイングしている。このアルバムでのアルバート・ヒース(ds)は、「ダット・ディア」「ソー・タイアード」以外のすべての曲でブラッシュを使い、ティモンズのピアノによく反応して、地味だが小気味よく支えている。「朝日のようにさわやかに」は、大部分をロン・カーター(b)のソロに割いていて、少し冗長気味だ。

ボビー・ティモンズは、1937年にペンシルバニア州のフィラデルフィアに牧師の子として生まれている。彼のゴスペル・フィーリングあふれる曲作り(冒頭触れた、司祭と信徒による「コール・アンド・レスポンス」など)や、ピアノ奏法のルーツは明らかに育った環境であろう。因みに、同時代のフィラデルフィア出身のジャズ・ミュージシャンには、リー・モーガン(tp)(1938年生まれ)、ベニー・ゴルソン(ts)(1929年生まれ)、ジミー・メリット(b)(1926年生まれ)がいる。つまり、この時期のジャズ・メッセンジャーズのメンバーは、リーダーのアート・ブレイキー(ds)を除いて、全員がフィラルフィア出身者で固められた。 (アート・ブレイキーは、同じペンシルベニア州のピッツバーグ出身)

ここまで書いていて思い出したのは、吉田さんが第35回のオスカー・ピーターソンのコラムで述べられていたことである。吉田さんは、血脈、地脈、人脈を通じて知らず知らずのうちに形成された「派閥」や「組」のようなものが「ジャズ社会」となっていって、ミュージシャンはいずれかの「ジャズ社会」に属することによって、腕を磨いていくのだという自説を展開しておられた。

当時29歳でジャズ・メッセンジャーズに居場所を見つけたベニー・ゴルソンは、21歳のボビー・ティモンズを初め、バンドをフィラデルフィア出身で固めるとともに、遅刻を禁止し、ステージ・マナーやユニフォームに至るまで細かいルールを作って運用させるといういわば総務部長的な役割を果たした。これは、ジャズ・メッセンジャーズと若き日のボビー・ティモンズの両方にとって幸福なことであったろうと思う。

ボビー・ティモンズという人は、演奏形態としては、一般的にはコンボよりも、ピアノ・トリオによる演奏の評価が高いようであるが、私自身は、ジャズ・メッセンジャーズでのバッキングのアイデアにおいても貢献は大であったと思っている。

ボビー・ティモンズは1974年には腎臓病で38歳の短い人生を終えた。

一般に、40歳台に円熟期を迎えるミュージシャンが多いことを考えると、この早すぎる死は残念なことである。

![]() Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.

Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.