大橋 郁がお届けする『KIND OF JAZZ』。

うろたえず、媚びない。

そんなジャズにこだわる放浪派へ。

主流に背を向けたジャズセレクションをどうぞ。

大橋 郁

松井三思呂

吉田輝之

平田憲彦

![]()

ロニー・ジョーダン

撰者:平田憲彦

【Amazon のCD情報】

かつてアシッドジャズと呼ばれた音楽があった。その言葉を耳にする機会は少なくなったが、しかし今でも生きている。だがその名は、時代のあだ花として生きているのかもしれない。

アシッドジャズは、そのムーブメントが誕生した英国とは別の意味で、日本でもてはやされたトレンドでもあった。

僕は当時、東京にいた。

1985年から1995年の10年間。それがアシッドジャズが隆盛し、下火になっていった時代だ。それはそのまま僕の20歳代と、日本のバブル時代と一致する。

僕にとってアシッドジャズは、日本のバブル時代そのものなのだ。

今回は、アシッドジャズを牽引したひとりと言われるギタリスト、ロニー・ジョーダンを取り上げようと思う。

※

もともとジャズは踊るための音楽としての起源を持つ。しかし、ジャズといってもひとくくりに出来ないくらい、その音楽性は幅広い。

スウィングも、モダンジャズも、フュージョンも、全部ジャズである。そして、踊ると言っても、それらどのジャズでも、踊ろうと思えば踊れたりする。

1980年初頭に英国マンチェスターのDJがイベントで掛けた『踊れるジャズ』。それがアシッドジャズと呼ばれることになるムーブメントの始まりといわれている。

『踊れるジャズ』とは、ファンキーでソウルフルなハードバップを意味する。具体的には、ルー・ドナルドソンの『Alligator Boogaloo』や、ドナルド・バードの『Black Byrd』などである。

Lou Donaldson

Alligator Boogaloos

【Amazon のディスク情報】

Donald Byrd

Blackbyrd

【Amazon のディスク情報】

※

アシッドジャズで盛り上がっていた英国では、1950年代の踊れるジャズに影響を受けた新しいバンドが誕生していった。

その代表格が、インコグニートやブランニュー・ヘヴィーズである。

1990年にブランニュー・ヘヴィーズが『The Brand New Heavies』を、1992年にはインコグニートが『Tribes, Vibes + Scribes』を発表し、東京にも伝染。アシッドジャズが大人気となった。

The Brand New Heavies

The Brand New Heavies

【Amazon のディスク情報】

Incognito

Tribes Vibes & Scribes

【Amazon のディスク情報】

いまの2015年に、アシッドジャズと呼ばれた音楽を初めて聴く人にとっては、ジャズとソウルやヒップホップを融合させたトライアル的な音楽に感じるかもしれない。あるいは、いまジャズの先端を走っているひとり、ロバート・グラスパーの原点的なニュアンスも聴きとるかもしれない。

しかし僕にとってアシッドジャズは、まさにあの頃の、バブルの狂熱そのものなのだ。緩いファンクビートに乗せて意味不明のコトバがマシンガンのように連射されるラップ、暗闇の中で踊り狂う見知らぬ連中。ビリヤードとタバコと、スリムなワンピースを着た厚化粧の女たち。

そんな色と欲が夜に溶け合い、ソウルとファンクとヒップホップがジャズと結びついて生まれたのが、アシッドジャズ。それが僕の印象だった。

アシッドジャズは、まるでバブル経済の熱狂がそのまま感染したかのように、東京で急速に盛り上がっていく。そしてバブルが弾ける1990年代半ばには勢いは下降していく。

ロニー・ジョーダンは、そんな時代に登場したギタリストであり、アシッドジャズを牽引するひとりと言われていた。

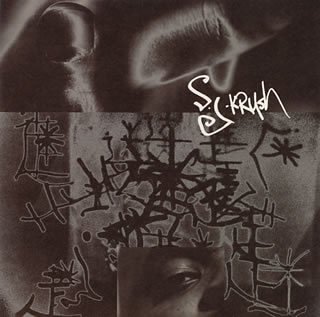

Ronny Jordan

The Antidote

【Amazon のディスク情報】

ロニーが注目されたきっかけは、1992年に発表したファーストアルバム『The Antidote』収録の『So What』だ。言うまでもなくマイルス・デイヴィスの代表曲でもある『So What』を、ヒップホップフィールあふれるファンキーな打ち込みビートに乗せて、疾走するメロディアスなギターで表現した。サウンドアレンジも抜群で、ダンスビートとジャズを見事に融合させて大きな注目を集めた。これぞアシッドジャズの究極、と当時は言われていた。

僕がロニーの『So What』を聴いたのは、勤めていた会社のラジオから流れた時だ。当時の東京では、日本語をほとんど流さないFM局として台頭しつつあった『J-WAVE』を職場のBGMで流すことがトレンドで、『So What』はそこでかかった。

マイルスの『So What』やファンクミュージックが大好きだった僕は、一発で虜になってロニーのアルバムを買いに行った。

ハードバップでもなく、フュージョンでもない、しかしヒップホップそのものでもない、ビバップとソウルとファンク、そこにヒップホップがブレンドされた、まさにジャズが進化したようなその踊れるサウンドに、僕は夢中になった。

※

ところが、僕にとってのロニー・ジョーダンは、その『The Antidote』1枚だけで終わった。

なぜ2枚目以降のロニーを聴こうと思わなかったのか、自分でもよく分からない。だから、2014年1月にロニーが亡くなっていたということも、最近知ったのである。

ここ数ヶ月で、ロニーがリリースしたアルバムをすべて聴いた。2枚目以降のロニーは、僕にとってはリアルタムではないが、アルバムを重ねる毎に、エネルギーが発展し、成熟し、そして沈静され、凡庸になっていく様子が記録されていることがわかる。

『The Antidote』であんなにアグレッシブで革新的なヒップホップとジャズの融合をやってのけたロニー・ジョーダンは、徐々にその熱量を減らしながら、刺激よりも穏健なサウンドに変わっていっていた。

ディスコグラフィ

The Antidote (1992)

The Quiet Revolution (1993)

Light to Dark (1996)

A Brighter Day (2000)

Off the Record (2001)

At Last (2003)

After 8 (2004)

The Rough and the Smooth (2009)

Straight-Up Street (2012)

アシッドジャズのロニー・ジョーダンを聴くなら、まずは1作目の『The Antidote』である。そして、5作目の『Off the Record』まで。この5枚はとても充実した音づくりで、アシッドジャズの傑作郡と言って良いと思う。とりわけ1枚目から3枚目までのアイランドレコード時代は素晴らしい。

ただし、ひとこと言い添えておくと、1枚目から5枚目までのロニーのサウンドは、素晴らしいアシッドジャズの作品たちだが、シャッフルやフォービートは皆無。基本はクラブミュージックである。デジタルの打ち込みビート、リズムはファンク、随所に挿入されるラップ、そしてループサウンドが核になって構成されている。そういった音が生理的にダメ、という人は、聴いても楽しめないかもしれない。

生理的にダメな音楽は、その音楽が良いか悪いか以前に感性が受け付けないと思う。しかし、そんな人でも、新しいサウンドを聴いてみたい、とか、以前はダメだったけど今聴いたら楽しめるかもしれない、と考えるチャレンジングな人もいるだろう。そういう人は、是非聴いてみてほしい。必ず発見があるはず。

次に、6枚目以降のロニー。

6枚目『At Last 』と7枚目『After 8』は、良質で心地良いスムーズジャズ。これはこれで気持ちいい。朝方に聴くと目覚めに最高である。

8枚目『The Rough and the Smooth』は一転してスムーズジャズのテイストが抑えられ、ソウルジャズの印象を強く打ち出している。B3オルガンと生ドラムのトリオ編成がメイン。デジタルテイストはない。まるでスタジオ練習のようでおとなしいサウンドだが、ロニーの新たなチャレンジを感じられる。

しかし、9枚目にしてラストアルバムの『Straight-Up Street』は音の主張が抑えられ、凡庸とも感じるサウンドに。これがあのロニーなのかと耳を疑うほどだ。

バブル経済で熱狂に溺れ、バブルが崩壊して狼狽し、長く暗い不景気を生き延びた日本経済。そんな時代の変化と同期するかのように、ロニーの音楽が似た流れになっていったのが奇妙な符合に思える。

※

僕は、アシッドジャズの旗手と言われたロニー・ジョーダンが、なぜスムーズジャズに変化し、最後にはおとなしいサウンドになっていったのか知りたかった。あのバカ騒ぎのバブル時代、東京を熱狂させたアシッドジャズ、その中心にいて、何度か来日もしているロニーに、いったい何があったのか。

もはや世を去ったロニーに質問することは出来ないので、残されたインタビューを探ってみた。ウェブ上にも何本か残っているが、最も手応えがあったのが雑誌『スウィングジャーナル』のインタビュー記事だった。

スウィングジャーナル誌は日本を代表するジャズ雑誌だったが、2010年に休刊。現在は国会図書館のデジタルライブラリーでバックナンバーを読むことが出来る。ロニー・ジョーダンについては、3本のインタビューを見つけたので、少し紹介したい。

+++

まず、1992年10月号ではデビュー直後のインタビューが掲載されていた。

聞き手は小川隆夫さん。

1962年、ロンドン生まれ。父親からギターを与えられて独学でマスターした。教会のゴスペルから強い影響を受けたという。初めはリズム・アンド・ブルースを聴いていたが、ウェス・モンゴメリーに衝撃を受ける。あの滑らかなフレーズとオクターブ奏法の虜になったという。ウェスの作品ではアルバム『フュージョン』(1963年)が、イージーリスニング的だけどお気に入りとのこと。そのあとは、チャーリー・クリスチャン、そしてジョージ・ベンソン。

1992年当時のロンドンの音楽シーンには、レゲエ、スカ、ファンクなど、様々な音楽が混ざり合ってて、その中にジャズもあった。ジャンル分けなんて無理だよ、と言う。

自分のアルバムは、ジャズファン以外の人にも聴いてもらいたい。マイルス・デイヴィスにも敬意を表して、好きなアルバムは、ビッチズ・ブリュー、オン・ザ・コーナー、キリマンジャロの娘、イン・ザ・スカイと、エレクトリック時代がお気に入りだったらしい。

+++

次に、1994年3月号。2作目『The Quiet Revolution』リリース直後の来日インタビュー。

聞き手は中川 耀さん。

『The Quiet Revolution』は、往年のジャズのサウンドと、新しいサウンドを融合させて作ったという。いま(1993年)は、多様なサウンドを掛け合わせて実験をする時代だと語るロニー。今回のアルバムは、デビュー作でアシッドジャズやヒップホップジャズとレッテルを貼られた事への反抗心から生まれた、と語っている。ロニーは自分の音楽をアシッドジャズというくくりに入れられていることに抵抗があったという。世間が勝手にロニーをアシッドジャズと呼んでいただけだったようだ。そのため今回のアルバムでは、アコースティックナンバーを3曲入れて、自分の経験をアルバムに収めたという。

アコースティック一辺倒や、ハイテクノロジー信奉者になるつもりはなくて、その中庸を行きたい、人間的な温かみを忘れたくないと語っている。

ロニー曰く、英国のジャズシーンは閉鎖的で、若いジャズメンがプレイする場がない。プレイする場をクラブに求めて、そこで要求される踊れる音楽を自然に生むことになったのが、ジャズとヒップホップが合体した経緯だったんじゃないか、と分析している。

ロニーは、ジャズは原初からストリートミュージックだったと言う。自分もストリートから出てきたと。

次の第3作目についての思いも語っていて、クラブの味付けをしたシリアスなジャズアルバムにしたいとのこと。

+++

上記の二つのインタビューは、1992年のデビュー作と2作目、つまり初期のインタビューだ。ウェスの流麗なフレーズに心を奪われつつ、ロンドンのクラブカルチャーと多種多様な音楽を一身に浴びて、多彩な音楽をミックスしたサウンドを目指していた。さらに、自分をアシッドジャズやヒップホップジャズというくくりで捉えず、クラブカルチャーとジャズとの融合を、アコースティックサウンドもブレンドしながら展開しようと思っていた様子が分かる。

+++

そして僕が読むことが出来た3本目のインタビューは2000年3月号。

聞き手は成田正さん。

3作目『Light to Dark』(1996)から3年の空白を経てブルーノートへ移籍し、4作目『A Brighter Day』をリリースした直後のインタビューである。おそらく、ここで語られている心境が、ロニーをアシッドジャズからスムーズジャズへ移行させた核心じゃないだろうか。

ロニーはこう語っている。

〜アイランドレコードとうまくいかなくなっていた。僕はコンテンポラリージャズギタリストとして好きな音楽をやりたかった。でも、アイランドはスウィートジャズやヒップホップ路線しか頭になかった。だからブルーノートに移籍したんだ。ブルーノートは憧れでもあった。1997年にジョージ・ベンソン宅で一週間過ごしてアドバイスをもらったことが大きかった。ニューヨークへ転居し、結婚もした。ブルーノートからアルバムを出せたのはジョージ・ベンソンのおかげ。とても感謝している。僕が得意なのはヒップホップじゃなく、こういうメロディックなプレイなんだ〜(インタビュー記事から引用、編集)

+++

ロニーが時代の先端を走っているかのように見えた1作目から3作目は、本人にとってはトライアルな音楽だったのかもしれない。

ヒットしたアシッドジャズでロニーを売ろうと考えたアイランドレコードと対立したが、そもそもロニーにとってアシッドジャズという意識は低かったのだ。本来好きだったのはウェス・モンゴメリーやジョージ・ベンソンのような流麗で美しいラインだった。ロニーに注目していたジョージ・ベンソンの口利きでブルーノートへ移籍することが出来たのは、ロニーの情熱がベンソンに伝わったからじゃないかと思う。

ブルーノートからリリースした1作目(累計4作目)『A Brighter Day』は、アシッドジャズやヒップホップサウンドと、流麗なフレーズがうまくブレンドされた作品になった。そして5作目『Off the Record』(2001)、6作目『At Last』(2003)、7作目『After 8』(2004)と、ロニーのサウンドは徐々にヒップホップ的サウンドが薄まっていき、どう聴いてもスムーズジャズ、という音楽へ変容していく。

+++

そして僕が見つけた最新のものが、8枚目『The Rough & The Smooth』のライナーノーツだ。これはロニーが書いている。CD Babyのサイトに全文が掲載されていた。

〜時代を超えるソウル・グルーヴ・ジャズに敬意を表した。このアルバムでは、僕が作った曲としては最初期にあたるソウル・グルーヴ・ジャズのナンバー『Blues Grinder』を再演してる。この曲は、ファーストアルバム『The Antidote』に収録されてて、僕にとってのヒーロー達に捧げたナンバーだ。数え切れないほどのライブでも演奏してきて、まさに僕のDNAと言える曲。この曲を、長い間ずっと再録音したいと思い続けてきたんだ。それも、ジャズのオルガンプレイヤーと。そしてメル・デイヴィスという素晴らしいプレイヤーと演奏出来ることになった。

セカンドアルバム『Quiet Revolution』に収録した『In Full Swing』と『Vanston Place』も、再録音することが出来た。その2曲も僕にとってDNAといえる。メルと演奏出来て、夢のようだった。

僕が元々大好きだったファンキーでヒップなサウンドを、もう一度生み出したかったんだ。僕のレジェンドやヒーロー達に捧げたい。〜

※インタビューから抄訳

+++

ロニーは、アシッドジャズからスタートした自分のサウンドを、ブルーノートへ移籍して洗練させ、そして自らのルーツであるソウルフルでグルーヴに満ちたジャズに回帰させようとしたのだ。

もうひとつ見つけた記事がある。

2012年4月に来日し、ブルーノート東京で公演を行ったレビューとしての、原田和典さんの記事である。【リンク】

ラストアルバム『Straight-Up Street』がリリースされたのは8月なので、まさに直前。興味深いのは、その編成。

ファーストセットは、オルガントリオ。オルガンは、メルヴィン・デイヴィス、ドラムはブランドン・テイラー。オルガンは『The Rough & The Smooth』にも参加しているメルヴィンである。ライブは『The Rough & The Smooth』をベースに演奏されたようだ。

そして興味深いのは、セカンドセット。なんと、D.J. Krushが登場し共演したという。

ここでは、初期のナンバーも演奏されたということで、おそらくアシッドジャズ時代のアルバムを想起させるサウンドだったんじゃないだろうか。

2012年にリリースした『Straight-Up Street』がロニーのラストアルバムになってしまったが、ロニーは『The Rough & The Smooth』で回帰した自分のルーツを、さらに推し進めようとしていたのかもしれない。これまでのキャリアを活かしながら。D.J. Krushとの共演が、なによりそれを物語っている。

※

しかし、いくらスムーズジャズやソウルジャズがロニーの目指す音楽だったとしても、1作目から3作目までのヒップホップとブレンドされたサウンドがロニーの真骨頂だと感じるファンは多いだろう。僕もそうである。

2作目と3作目の間(1994年)にリリースされた、日本のD.J. Krushとコラボしたミニアルバム『Bad Brothers』はその最たる作品だと僕は思う。闇夜にうごめくグルーヴと、重たく緩いダンスビート、そこに絡みつくロニーのギター。怪しく囁かれる声。唯一無二と言っていい素晴らしい音楽だ。『So What』のリミックスも収録されているが、ほんとうにカッコイイ。

ちなみに僕は、D.J. Krushも大好き。彼のアルバムは何枚か持っているが、夜に部屋の照明を落として聴くと、かなりハマる。とりわけ『迷走』は傑作だと思う。ソウルと日本の雅楽がミックスされたヒップホップ。驚くべきディープなサウンド体験が出来る。

Ronny Jordan meets D.J. Krush

Bad Btothers

【Amazon のディスク情報】

D.J. Krush

迷走

【Amazon のディスク情報】

※

ロニーのサウンドの変遷から、僕たちは大切なことを学べるような気がする。

ロンドンのクラブカルチャーの影響を受けて、ヒップホップをジャズに持ち込み、時代を突っ切るようなとんがったサウンドからスタートしたロニー・ジョーダン。しかし、続けていく内に自らのルーツに目覚め、レコード会社のコマーシャル路線に背を向けて、目指すサウンドを具現化できるように移籍。

そして、さらに自分のルーツに向き合い、自分らしさを追求した音づくりを目指した。何より、ファーストアルバム、セカンドアルバム収録の自信作を、17年ぶりに再録音したことが、それを物語る。

それも、当時打ち込みで作ったデジタルな音を、B3オルガンとアコースティックドラムとで再録音なのだ。

29歳でトレンドを走っていたギタリストは、46歳になって自分らしさを表現する気持ちに向き合い、それを実践した。

ロニー・ジョーダンのギタリスト人生は、僕たちに『自分らしさとはなにか』を問いかける。

ロニーのインタビューに共通しているのは、過去の否定ではなく、現在の肯定であることが分かる。そして自分のルーツに向き合い、自分に影響を与えた人に敬意を表するという行動。

それは、僕自身に問いかけるロニーのギターなのだ。

※※※

謝辞

執筆に際し、次の方々のお仕事に助けられました。御礼申し上げます。

原田和典さん(ライター)

島田奈央子さん(ライター/DJ)

スウィングジャーナル編集に関わったみなさん

![]() Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.

Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.