大橋 郁がお届けする『KIND OF JAZZ』。

うろたえず、媚びない。

そんなジャズにこだわる放浪派へ。

主流に背を向けたジャズセレクションをどうぞ。

大橋 郁

松井三思呂

吉田輝之

平田憲彦

![]()

撰者:松井三思呂

ラグビー・ワールドカップ! ジャパンの活躍で、ラグビーがちょっとしたブームに。ラグビーを愛する者として、このブームが一過性に終わらないよう願うばかりです。

また、政治ネタは好きではありませんが、パリの同時多発テロは衝撃でした。たまたま数日前、パリを題材とした曲を数多く歌っているフランスの女性シンガーZAZ(ザーズ)のライヴに行ったところ、ショウの後半、衣装替えで黒のスーツに着替えた彼女が場内の明かりを全て落として、追悼の蝋燭を燃やしました。改めて、フランス三色旗に込められたメッセージに思いを馳せました。

さて、今回はエンヤ・レーベル第三弾! ちょっとしつこいようですが、お付き合い願います。

※

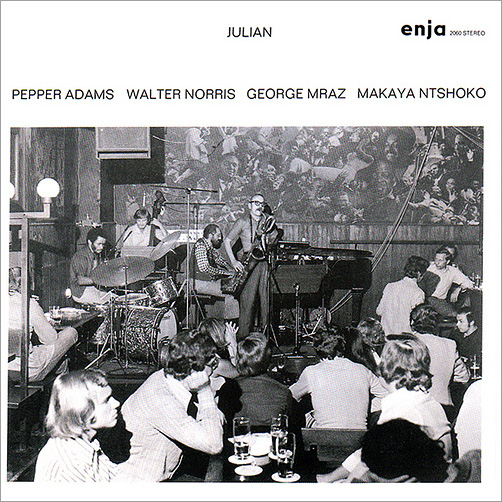

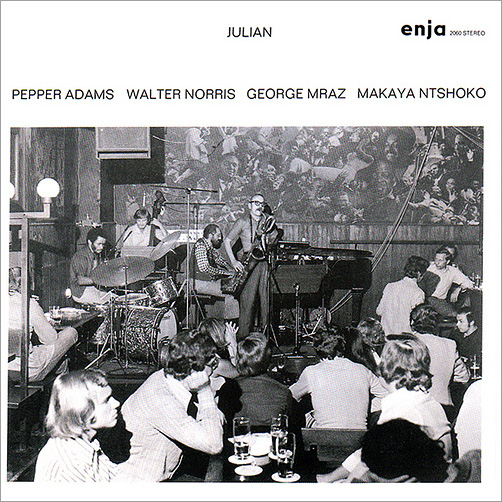

真っ先に紹介したいアルバムは、ペッパー・アダムスの『ジュリアン』。バリトンのワンーン。

バリトンサックスはオーケストラのアンサンブルで重要な楽器だが、コンボではあまり登場しない。ましてや、バリトンにリズム隊というワンホーンのカルテット作品は珍しい。

Julian

Pepper Adams

【Amazon のディスク情報】

『Julian』(Enja 2060)

ペッパー・アダムス(bs)

ウォルター・ノリス(p)

ジョージ・ムラーツ(b)

マカヤ・ウンショコ(ds)

1975年8月13日 ドミシル(ミュンヘンのジャズクラブ)におけるライヴ録音

このアルバムとの出会いは、三宮の「木馬」だったと記憶している。

A面1曲目「Jirge」が始まると、「えらい野太いテナーがブリブリ鳴ってるけど、誰やろ?」 ジャケットを確認してビックリ! そこには馬鹿でかいサックスを抱えるペッパー・アダムスの姿が。初めて、バリトンサックスという楽器と相対した瞬間だった。

その時までに、ドナルド・バードとの二管編成で強烈なバトルを繰り広げるハーフノートのライヴ盤(Blue Note 4060/4061)は聴いていた筈だが、何故かペッパー・アダムスの印象は薄かった。

ところが、このアルバムがあまりに素晴らしかったため、この後私はバリサクにハマり、ペッパー・アダムスだけではなく、ジェリー・マリガン、サージ・チャロフ、レオ・パーカー、サヒブ・シハブなどのアルバムを追いかけていくことになる。

ところで、本作がレコーディングされたミュンヘンのジャズクラブ「ドミシル」は、当時ドイツにおけるジャズクラブの中心的存在で、エンヤのホームグラウンドでもあった。エンヤ初期のカタログを見ると、マル・ウォルドロン、チャールス・トリヴァー、日野皓正などの作品が「ドミシル」で録音されている。

大橋さんが(第93回)コラムで紹介しているコペンハーゲンの「カフェ・モンマルトル」と、スティープルチェイス・レーベルとの関係に似ているように思う。

※

本作の録音時、マカヤ・ウンショコ以外の3人はサド・ジョーンズ=メル・ルイス・オーケストラのメンバーだった。

オーケストラのツアーがオフになり、以前にハウスベーシストを務めていた縁で、「ドミシル」からの出演オファーを受けたジョージ・ムラーツはウォルター・ノリスを伴い、ピアノとベースのデュオでクラブ出演を続けていた。その最中、オーケストラのツアーが延期されたため、急遽ペッパー・アダムスが呼び寄せられ、カルテット編成に模様替えして、彼らは3週間のクラブ出演を行った。

『ジュリアン』はその最終日のファースト・セット6曲を録音したもので、当然の一発録り。

アルバムの曲順も演奏順で、A面2曲目のタイトル曲「Julian」はレコーディングの5日前に亡くなったジュリアン・キャノンボール・アダレイに捧げられた曲。アダムスとムラーツのペンによる美しいバラードだ。

このような事情で、サド・メル活動の合間で偶然に企画されたセッションであったが、アルバムはとても白人とは思えないブリブリ、ゴリゴリ感満載のペッパー・アダムスが満喫できる出来栄え。

楽団の親分抜きで、メンバーが肩の力を抜いて闊達な演奏を繰り広げるところは、私が(第26回)コラムで取り上げた『ディジー・アトモスフィア』に似ている。B面2曲目「Three And One」と3曲目「Tis」(アンコールナンバーと思われる)はサド親分の曲で、手慣れたものだったのか、リラックス感が伝わってくる。

また、影のリーダーと言えるジョージ・ムラーツも、元ハウスベーシストの面目躍如。育ててくれたクラブへの恩返しとばかり、6曲全部でソロを取るが超絶技巧のオンパレード。前回コラムの『エクリプソ』以上に暴れてくれる。

彼のテクニックに関する逸話は数多い。ひとつ紹介すると、あの神様ニールス・ペデルセンは他のベーシストに非常に厳しく、ロン・カーターなどはボロクソに批判していたが、ムラーツだけは一目置いていた。私もペデルセンの言うとおり、ピッチの正確さは当たり前。エレキベースと間違えられる高速パッセージと高音の軽やかさは、他の誰も真似できない技巧だと思う。

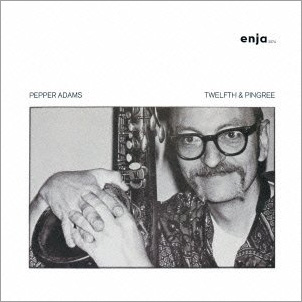

さて、このカルテットの「ドミシル」レコーディングはクラブ側からの条件で、最終日に限定されていたようだが、流石にエンヤ、『ジュリアン』に続く当日のセカンドセットもアルバム化してくれている。それが、『トゥエルフ・アンド・ピングリー』で、当然のことながら『ジュリアン』と甲乙付け難い好内容だ。

Twelfth & Pingree

Pepper Adams

【Amazon のディスク情報】

『Twelfth & Pingree』(Enja 2074)

※『ジュリアン』と同日、同メンバーによる録音

次の一枚はダスコ・ゴイコヴィッチの『スウィンギン・マケドニア』。まず何と言っても、アルバムタイトルが洒落ている。

恐らく、「スウィンギン」はダブルミーニングで、ジャズのスウィングとマケドニアという地域が持つ侵略の歴史や政治の不安定さを掛け合わせているように思う。

と言ったものの、世界史に疎い私なので、マケドニアを調べてみた。

マケドニアは東ヨーロッパのバルカン半島中央部に位置し、現在はギリシャ、ブルガリアの一部と、マケドニア共和国の領土で構成されている地域の総称。古代にはアレキサンダー大王の出生地で、ギリシャ人が多く生活していたが、6世紀以降にスラヴ民族が侵入、東ローマ帝国やセルビア・ブルガリアの支配を経て、15世紀にオスマン帝国に征服された。

19世紀までオスマン帝国の支配が続いたが、1912年に勃発したバルカン戦争の結果、マケドニア地域はギリシャ、ブルガリア、セルビアの3国に分割された。この内、セルビア領マケドニアは第一次世界大戦後にユーゴスラヴィアの一部となる。1991年にはユーゴスラヴィア連邦の解体に伴い、マケドニア共和国として独立を果たした。

本作の主役ダスコ・ゴイコヴィッチは1931年10月、現在のボスニア・ヘルツェゴヴィナのヤイツェに生まれる。

彼は48年から53年まで、ユーゴスラヴィア連邦の首都であったベオグラードの音楽学校で学びながら、トランペット奏者としてディキシーのバンドなどで腕を磨く。その才能が認められ、18歳にしてラジオ・ベオグラードのビッグバンドに抜擢。

その後、西ドイツでの活動を経て、61年からバークリー音楽院で作編曲を学ぶ。卒業後はメイナード・ファーガソン、ウディー・ハーマンなど、ビッグバンドの仕事をこなしていたが、ヨーロッパに戻り自らの活動を本格化させる。

Swinging Macedonia

Dusko Goykovich

【Amazon のディスク情報】

『Swinging Macedonia』(Enja 4048)

ダスコ・ゴイコヴィッチ(tp、flh)

ネイサン・デイヴィス(fl、ss、ts)

エディー・ブスネロ(as)

マル・ウォルドロン(p)

ペーター・トルンク(b)

シーズ・シー(ds)

1966年8月30、31日 ドイツのケルンで録音

さて、『スウィンギン・マケドニア』は、実質的にダスコ・ゴイコヴィッチの初リーダー作。

原盤は独フィリップスからリリースされ、オリジナルは踊り子のジャケットだ。その後、エンヤがリイシュー。

独フィリップスのオリジナル盤はコレクター垂涎の一枚で、日本円で6ケタ出さないと手に入らないらしいし、近年に澤野工房が出したアナログ盤でも1万円近い。私の持っているブツはエンヤ盤だが、これもアナログは最近中古盤屋でもあまり見かけない。

演奏は一言で言い表せば、哀愁のバルカン半島ジャズ! イスラムやジプシーの香りはプンプンだが、「ブルース衝動」が非常に希薄だ。前回コラムで記した山下洋輔トリオと同様、「黒さ」が無く、自分の民族性を表出している点は、非アメリカ人ジャズの一つの方向性を指し示したものと言えるかもしれない。

A面1曲目タイトル曲「Macedonia」から、妖しい雰囲気。3管のアンサンブルが随所に顔を出すが、メッセンジャーズとは全く違う異国情緒。

次の「Old Fisherman’s Daughter」はゴイコヴィッチの代表曲。現在まで演奏し続けている曲で、非常に美しいワルツ。可愛いメロディがミュートで奏でられるが、どうしてもマイルスの影響が垣間見えてしまうことはご愛嬌か。マイルスの「Someday My Prince Will Come」を連想してしまう。

B面のラスト3曲、「Wedding March Of Alexander The Macedonia」(アレキサンダー大王の結婚行進曲)、「The Night Of Skopje」(Skopje(スコピエ)はマケドニア共和国の首都)、「Balcan Blue」と民族色の色濃いタイトルの曲が並ぶ。

「Wedding 〜」はハードバップ(どこが大王の結婚なの?という感あり)、「The Night Of Skopje」は5拍子の曲で「テイク・ファイヴ」を連想させるし、「Balcan Blue」はモードと、ゴイコヴィッチ先生のショーケース的な展開だ。

この後、ゴイコヴィッチは現在に至るまでエンヤを中心にアルバムをリリースし続けるが、正直に言って、近年の作品は「哀愁のトランぺッター」過ぎて・・・。

やはり、私にとって、ダスコ・ゴイコヴィッチは『スウィンギン・マケドニア』にとどめを刺す。

※

ここまで3回にわたり、エンヤ・レーベルのアルバムを紹介してきましたが、これら以外にもエンヤにはマル・ウォルドロンやダラー・ブランド(アブドゥーラ・イブラヒム)の諸作や、前回コラムの主人公トミー・フラナガンが有名なコルトレーンの『ジャイアント・ステップス』セッションでやらかした失態(規則的連続転調、超難解コード進行の表題曲でソロを放棄!)を挽回したピアノトリオ盤など、聴きどころ満載のアルバムは数多くあります。

入手困難なものもありますが、是非聴いてみて下さい。

最後になりましたが、3回にわたるエンヤ連載中の9月29日、最初のコラムで取り上げた『ハートバップ』でも素晴らしい演奏を聴かせてくれた名匠フィル・ウッズが83歳で亡くなりました。心からご冥福をお祈りします。

![]() Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.

Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.