大橋 郁がお届けする『KIND OF JAZZ』。

うろたえず、媚びない。

そんなジャズにこだわる放浪派へ。

主流に背を向けたジャズセレクションをどうぞ。

大橋 郁

松井三思呂

吉田輝之

平田憲彦

![]()

エルヴィン・ジョーンズ/田中武久

撰者:吉田輝之

【Amazon のディスク情報】

12月半ばからひどい風邪にかかってしまった。鼻、喉、咳、たまに発熱して眠れない日々が続いた。仕事の最悪期は脱したが、年末になって疲れが澱のようにたまっているのを感じていた。

12月30日の納会がようやく終わり夕方5時から会社の会議室で飲み会となった。静かに飲んでいたが途中咳が止まらなくなり早めに大阪の会社を出た。

神戸に帰ってきて咳も止まり、北野坂のそばや「正家(まさや)」で一日早い年越しそばを食べて、その隣のビルの2階にあるジャズバー「さりげなく」に年末の挨拶をして帰ることとした。

「さりげなく」は満員でマスターは忙しそうにしていた。一息ついたマスターから「田中さんが亡くなられましたね。読売新聞に出ていました。今日が葬儀で喪主はロコさんらしいですね」

風邪が治ったらSt. JAMESに聴きに行く予定だったのに。地元だから、もっと早く行っておくべきだった。出会いは才能だ。いつもことながら自分には才能が欠けている。

※

一年以上前だろうか。少し酔って「さりげなく」に行き佇んでいると、「なにげなく」ピアノトリオの演奏が始まった。本当に何気なくテーマが始まり、ベースの短いソロが終わり、ビアノのソロが始まり数秒たって「ゾワっ」ときた。

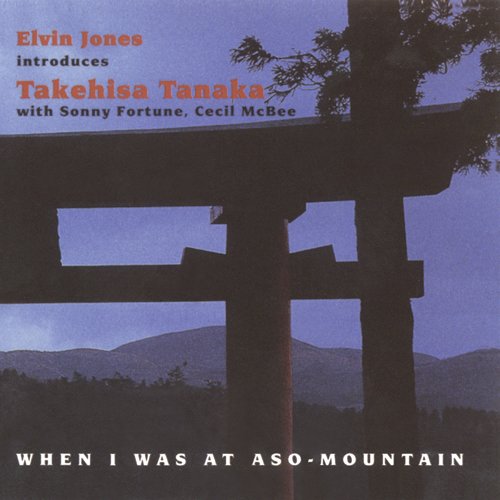

顔をスピーカーの方に向けると、マスターが「こんなレコードがあるのですが、ご存知ですか」とまるで若林豪演じる格さんが水戸光圀公の印籠を取り出すがごとく、勝ち誇ったようにあるCDを僕の目の前に突きつけてくるではないか。早朝だろうか、まだ薄暗い青い空気のなか大きな鳥居が写ったジャケットのCDだった。

一見して「知りませんが」と答えると、マスターは「田中武久さんという大阪の道頓堀にあるセント・ジェームズのオーナー・ピアニストがエルヴィン・ジョーンズと吹き込んだレコードです」と簡単な説明をしてくれた。

題名は「WHEN I WAS AT THE ASO−MOUNTAIN(思い出の阿蘇山)

以前も書いたことだが僕は日本のジャズマンについて恥ずかしいくらい知らず、田中さんの名前も知らなかったが、セント・ジェームズというジャズクラブなら聞いたことがあった。しかし、大阪のピアニストとエルヴィンがこんなレコードを録音していたとは全く知らなかった。

僕はこの鳥居からおそらく阿蘇山が遠くに見えるジャケットのCDが欲しくなったが20年以上前に出されており当然手に入らず、さりげなくのマスターから無理やりに借りてきた。

エルヴィンは大阪に来るたびにセント・ジェームに寄り、田中さんとは旧知の仲だった。1990年、突然エルヴィンから「飛行機代とスタジオを押さえた。レコーディングしよう」と電話があり12月の10日と11日、二日で録音されたのがこのレコードだ。メンバーは田中さん、エルヴィンの他、ベースがセシル・マクビー、他に田中さんのオリジナル3曲でソニー・フォーチュンがフルートと「テナーサックス」で参加している。

録音から3年遅れて1993年、ドイツのジャズレーベルenjaから発売された。レコーディング先行で吹き込まれ、エルヴィンが当時契約していたenjaに売り込み発売(日本はクラウンレコード)となったようだ。

曲目は全部で8曲。5曲がスタンダード、3曲が田中さんのオリジナルだ。おそらく、3曲のオリジナルでは曲のメロディーラインそして「作り(コンポジション)」を浮き出させるためにソニー・フォーチュンを入れ、残り5曲のスタンダードでは田中のピアノを全面に出す、とエルヴィンは決めたのだろう。

1曲目の「BEAUTIFUL LOVE」の作詞はへヴン・ギレスピー、作曲はヴィクター・ヤングで1931年の映画「Sinng s Jingle」の挿入歌だ。このLOVEは「愛」でなく「恋人」を意味し「美しい人」という訳の方が正しいのだろう。内容は今までのほほんと生きてきた青年が恋に心が揺さぶられる思いを歌ったものだ。

ジャズ界では何といってもビル・エヴァンスが「Exploration」で取り上げてスタンダード化した。

1961年、ビル・エヴァンス32歳、ポール・モチアン30歳、スコット・ラファロー25歳の三人が織り成すこの曲はガラス細工のような珠玉の傑作だ。しかし、その傑作をエルヴィン・ジョーンズ63歳、田中武久56歳、セシル・マクビー55歳のピアノトリオの演奏が凌駕するのだ。

このCDの後藤誠さんのライナーノーツによると、田中さんはもともとジョージ・シアリングのスタイルから出発し、その後レッド・ガーランド、ウィントン・ケリー、トミー・フラナガン等のレコードからジャズの基礎を学んだという。全くの独学だろう。しかし、そのような影響を与えたピアニストの演奏を想起しても何の役にもたたない。

田中武久のピアノスタイルはオーソドックスながら全く田中武久独自のスタイルなのだ。

田中さんはソロとなるとロマンティシズムと孤独感を伴った熱気を持って、大きなグルーヴ(うねり)で演奏を拡げていく。

そしてエルヴィン、マクビー、田中武久の一音一音が全て有機的なつながりをもっているのだ。

僕は家でいつのまにかボリュームを上げ聴きこみ、完璧な演奏を聴いたと圧倒された。

※

田中さんの経歴につい調べていると、やはり後藤誠さんがネットの「JAZZ研究室」で詳細なプロフィールを紹介している。

1934年(昭和9年)3月生まれで元々は「増谷(ますたに)武久」の名前で活動を開始し、いまでも昔のバンド仲間からは「マッさん」と呼ばれている。大学時代は野球部に属し夜はバンド活動に勤しんだという。

1959年、梅田堂山町に「クラブ・アロー」が開店するとアロー・ジャズ・オーケストラ(AJO)の「対バン」として自己のクィンテットを率いた。さらにクラブ・アローの系列店「キー・ホール」の専属バンドを率いたが、バンド名は当時属していたターゲットプロの社長古川益雄の友人、鴨居羊子が「サウス・コクリコ」というバンド名を名づけたという。

その後、竹田一彦(g)のカルテットに参加しミナミの高級クラブ「スワン」等で演奏。

その後はなぜか大阪を離れ、4年間九州で活動をしている。その頃にジョージ大塚と知り合いになったらしい。

「九州にいいピアニスト」がいると聞いたAJOの北野タダオ(p)と宗清洋(tb)が九州まで確かめにいくと何と旧知の増谷がそのピアニストで、関西に戻ることを強く勧められる。関西に戻ってからは「田中姓」を名乗って鰻谷にあった「デューク」等で演奏。

1977年に宗右衛門長のダイヤモンドビル4階に「セント・ジェームズ」を開店しオーナー&ハウスピアニストとなる。1986年に道頓堀のニコ—ビル4階に移転。1979年に中山良一(p)、東原力哉(ds)と自主制作で「I Have Been Born」を発表。

気になるのは

「どうして増谷から田中に名前を変えたのか」

「何故、関西から九州に行ったのか」という疑問がわくが、それはそれなりの理由があったということだろう。

※

このCDをダラダラと借り続けてしまっていたが、何とenyaが日本で昨年の夏「エンヤジャズマスターワークス」の一枚として再発してくれたではないか。(このCDの4曲目ではないですが、願いはかなうものですね)それも税抜き1000円で。それでようやく「さりげなく」のマスターにこのCDを返すことがきたのだ。

しかしこの再発盤、ジャケットの写真がコピーでぼやけているのは仕方がない反面、リマスターされて格段に音がよくなっているのは良いが、タイトルに田中武久さんの名前がないのはどういうことなのだ。

権利関係でそうなったのかもしれないがケシカランではないか。

※

レコードの内容に話を戻そう。とりあげたスタンダード5曲はすべて素晴らしい。僕がとやかく言う前に「とにかく聴いて下さい」としか言いようがない。

オリジナル3曲のうち4曲目の「MY DREAM COME TRUE、TO E.J」は文字通り、このレコーディングが実現したことの喜びをエルヴィンに伝えたものだ。唯一のアップテンポのナンバーだが、もうテーマが60年代ハードバップを想起させる豪放磊落な一曲だ。ソニー・フォーチュンから田中武久、エルヴィンのソロへと、とにかく「漢(おとこ)騒ぎ」のする曲で、この曲を聴いてしびれなければ、あなたはジャズファンではない。

6曲目の表題曲でもある「I WAS AT THE ASO MOUNTAIN(思い出の阿蘇山)」はおそらく九州時代の想い出を綴ったものでソニー・フォーチュンのフルートがエキゾチックだ。

しかし僕は田中さんのオリジナルでは2曲目の「I WAS TOO YOUNG」に一番惹かれる。最初に出たCDには「若さのせい」という副題がついていた。

このレコードは僕が昨年最も多く聴いたレコードだが、ソニー・フォーチュンがテーマを吹くこの曲がかかる度に僕は自分の若き日を想いだす。

若さのせいで、

傷つかなくてもよいのに傷ついてしまった。

若さのせいで、

傷つけてはいけない人を傷つけてしまったと。

※

田中武久さんのご冥福をお祈りいたします。

![]() Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.

Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.