大橋 郁がお届けする『KIND OF JAZZ』。

うろたえず、媚びない。

そんなジャズにこだわる放浪派へ。

主流に背を向けたジャズセレクションをどうぞ。

大橋 郁

松井三思呂

吉田輝之

平田憲彦

![]()

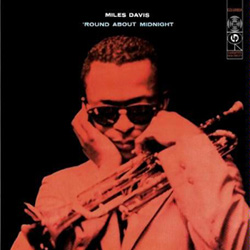

マイルス・デイヴィス

撰者:大橋 郁

【Amazon のCD情報】

高校時代、マイルスの「ワーキン」の1曲目「イット・ネヴァー・エンタード・マイ・マインド」を初めて聴いた時の感動は今持って忘れ得ぬ思い出のひとつだ。それまで全く聴いたことがない音楽であり、宝物を発掘したような気分になったのを覚えている。

今回のタイトルには、「ラウンド・アバウト・ミッドナイト」を代表として掲げたが、紹介したいのはやや変則的ながら、マイルスの高名な5枚のアルバムである。その5枚とは、掲題アルバム及び、プレスティッジから発売された『ワーキン』『スティーミン』『リラクシン』『クッキン』のいわゆる「4部作」である。

大好きなマイルス・デイヴィスの中でも、特にお気に入りなのだが、これらのアルバムが如何に素晴らしいかについては、あらゆる書籍や専門誌などで既に語り尽くされており、今さら私の出る幕ではない。そこで、今回はピアニストの功績の面から、これらのアルバムにスポットを当てていきたいと思う。

※

プレスティッジ・レーベルにおける1956年の5月と11月の2日間のセッションにおける25曲の音源が、アルバム4枚にまとめて発表され、俗に「マラソン・セッション」と呼ばれていることは有名な話である。マイルスは、1955年7月のニューポート・ジャズ・フェスティバル出演で名声を確立し、マイナーレーベルであるプレスティッジから、メジャーレーベルのコロンビアへ移籍するが、プレスティッジとの残契約消化の為に行われたのが、マラソン・セッションである。その経緯もあり、コロンビア盤の「ラウンド・アバウト・ミッドナイト」のA面3曲とB面3曲のセッションは、マラソン・セッションと前後して、(お互いに挟み合うようにして)録音されている。

時系列に整理すると、

1955年

10月26日:コロンビアで「ラウンド・バウト・ミッドナイト」のA2録音

11月16日:プレスティッジで「マイルス」全6曲録音

1956年

5月11日:プレスティッジで「第1回マラソン・セッション」録音

6月 5日:コロンビアで「ラウンド・アバウト・ミッドナイト」のB1,2,3録音

9月10日:コロンビアで「ラウンド・アバウト・ミッドナイト」のA1,3録音

10月26日:プレスティッジで「第2回マラソン・セッション」録音

メンバーはいずれも、マイルス・デイヴィス(tp)、 ジョン・コルトレーン(ts)、 レッド・ガーランド(p)、 ポール・チェンバース(b)、 フィリー・ジョー・ジョーンズ (ds)のクインテットである。コロンビアへ完全移籍してからの録音はメンバーが少しずつ入れ変わる。マラソン・セッションと同一の顔ぶれでの録音は、「ラウンド・アバウト・ミッドナイト」のみである。

つまりこれら5枚のアルバムは、ちょうど一年間の間に同じメンバーで、グループとしてのコンセプトも方向性も同じくして録音されている訳である。これら5作は、レコード・レーベルが違うという理由で通常は別々の取扱いをされているが、共通した特徴を持っており、「5部作」ともいうべき連作との見方も出来るのではないだろうか。

(いわゆる青い小川のジャケットで知られるアルバム「マイルス」は、55年11月録音なので、時系列的には上記の流れの中に入るが、完成度の点から除いた。)

私は、マイルスの演奏する“歌もの”が好きだ。5部作での選曲は、スタンダード・ナンバーが多く、この時期のマイルスの素晴らしい面が的確に捉えられたシリーズである。

ところで、第85回のコラムで私は、最も好きなピアニストの一人としてケニー・ドリューを紹介したが、マイルス5部作でピアノを弾くレッド・ガーランドとケニー・ドリューを比較すると、

ケニー・ドリュー (1928年生れ、1993年没 享年65歳) ニューヨーク出身

レッド・ガーランド(1923年生れ、 1984年没 享年61歳) テキサス州ダラス出身

ケニー・ドリューとレッド・ガーランドは、ほぼ同時代にハードバップシーンで活躍し、多くのセッションに参加した。スタイル的にも極めて近いピアニストだと思う。私は、ケニー・ドリューのダイナミックさや強引さも大好きだ。しかし、ピアノの技巧という点ではややレッド・ガーランドに軍配があがるのではないか。ケニー・ドリューの野性味あふれるタッチに対して、ガーランドはあくまで一音一音を大切にした、ピアニスティックな弾き方の出来る人だと思う。それは、ピアノという楽器の機能を本当に活かしきるという意味においてだ。どんな早弾きフレーズであろうが、これ以上ゆっくり弾けないくらい遅いテンポで弾いたフレーズであろうが、一音一音にちゃんと意味が込められている。多くのピアニストは、16分音符のフレーズを長く続けて弾くと、音が流れてしまい、それはもうただ弾いているだけになってしまう。一音一音がよく聞き取れないのだ。

しかしガーランドは早弾きしても転ばない。そして決して崩れない。

ガーランドはよくカクテル・ピアニストなどと陰口を叩かれた。これは一般的に云って、雰囲気作りとしてBGM用に弾かれるピアノという意味であり、誉め言葉ではない。あまりに上手で軽やかなそのタッチが、ラウンジでお酒を飲みながら聞くバック・ミュージックにピッタリのように聞こえるのだ。しかし、これは逆に言えば「非常に巧い」ということの裏返しではないだろうか。

ガーランドのタッチは緩急自在だ。隣り合った鍵盤同士でも、1オクターヴ離れた鍵盤同士でも、そして単音でも、ブロックコードでも、全ての指の強さを完璧にコントロール出来るテクニックの持ち主なのだ。 カクテル・ピアニストという揶揄は、実は誰にも真似できない繊細なタッチを持つガーランドへのねじ曲がったジェラシーだったのだ。

ピアニストのタッチの巧拙を聞くにはバラードを聞けば手っ取り早い。タッチの繊細さはバラードではごまかしがきかない。思い切りガンガン鍵盤を叩くだけが能ではない。抑えた音量で、誰にでも聞き分けられるように一音一音の強弱をつけることが出来るピアニストが巧いピアニストなのだ。仮に一般的なピアニストの弾く音量が大〜中とすると、ガーランドは常に中〜小くらいの抑えた音量で弾いているように思う。ガーランドの右手はよほど強靭である。強いからこそ、抑えた音量でもこんなにもはっきりと一音一音を聞き取ることが出来るのだ。

マイルス・デイヴィス・クインテット5部作の成功の原因のひとつは、ピアノがレッド・ガーランドであったことだろう。ここに醸し出される世界感や空気は、ガーランドのタッチの巧さこそがベースになって出来上がっている。ピアニストによって、バンドサウンドは大きく変わる。そして、そのマイルス・デイヴィス・クインテットの世界感のベースになっているのが、アーマッド・ジャマル・トリオの世界なのである。

※

アーマッド・ジャマル(p)が、マイルスのお気に入りのピアニストであったという話はかなり有名な「伝説」である。当時のマイルスは、「私の今のインスピレーションは全てシカゴのピアニストのアーマッド・ジャマルから得たものだ」公言していたし、自分のバンドに入れたくてアプローチしたけれど、ジャマルは断った。理由はわからない。音楽的に合わない、と考えたのかもしれないし、地元であるシカゴを離れたくないためだったのかもしれない。とにかく、マイルスはジャマルの影響を受けた。それで、マイルスは自分のバンドのピアニストであるレッド・ガーランドに、「ジャマルを聴け」「ジャマル風に弾け」と命令したという。

この「伝説」は一人歩きしていろんな解釈がつけられてきた。例えば、「アーマッド・ジャマルは、偉大なるマイルス・デイヴィスに影響を与えるほどのピアニストだったが、シカゴローカルを離れなかった為、メジャーな存在とならなかった」。あるいは、「このエピソードは、アーマッド・ジャマルがマイルスと同等に価値のあるミュージシャンであることを意味する訳ではなく、偉大な芸術家はよくとんでもない事物に心を動かされて、自分の芸術をより豊かに成長させるものである。」「マイルスくらいの人になると、どんな些細なことからでも学ぶことが出来るということの一例」だとかいう解釈もどこかで読んだ気がする。

しかし私は、集英社新書刊の中山康樹著「マイルス・デイヴィス 青の時代」における分析に最も共鳴する。マイルスとジャマルは一度も共演したことがないが、マイルスはアーマッド・ジャマル・トリオの演奏を聞いて、その雰囲気、テイストなどに自分の目指すものとの共通項を見出し、それをバンドメンバーに理解させたくて、「ジャマルを聞け」と言ったのではなかったか。そしてその「アーマッド・ジャマル的なるもの」を我がクインテットで再現しようとした。

具体的にはタイミングの取り方、音数の少なさ、抑えた表現などであり、よく使われる表現で言えば「卵の殻の上を歩くように」楽器を奏でるその「静謐さ」である。特にバラードにおけるその世界感というか、空気感に親近性があると思う。

マイルスのファンの方なら、ジャマルの代表作のひとつである「バット・ノット・フォー・ミー/アーマッド・ジャマル・トリオ・ライブ・アット・ザ・パーシング」を聴けば、マイルスの世界との多くの共通点を見出せるはずだ。

従って、マイルスのトランペット奏法とジャマルのピアノ奏法には共通点が多い。そしてそれは、ガーランドのピアノにも似ている。右手の強靭さがあればこその軽やかなタッチと、控えめな音量や表現は、レッド・ガーランドだからこそ出来たのであり、この時代のハード・バップ・ピアニストの中では最適任者であった。

ガーランドのピアノは「主張しないピアノ」といってもいいと思う。威張らず、どや顔をせず、そこにある雰囲気や空間を黙って包み込むピアノだ。マイルス・クインットのピアニストがガーランド以外の人であったとすれば、その音楽はかなり違うものになっていたであろう。強引でもなく大仰でもなく、抑えた音量で「男の色気」が立ち上ってくるような音色を持つピアニスト、レッド・ガーランドの起用によって、マイルス・ファースト・クインテットのサウンドは完成した。そしてマイルス・クインテットのサウンドが光輝くことで、そのピアニストであるガーランドの存在感も高まった。

『ラウンド・アバウト・ミッドナイト』という大名盤の中で、私が最も愛聴している曲は、表題曲よりもむしろ「オール・オブ・ユー」や「バイ・バイ・ブラックバード」かもしれない。この他にガーランドらしい、抑えたタッチの素晴らしさが引立っている曲としてお薦めしたい曲は、『ワーキン』収録の「イット・ネヴァー・エンタード・マイ・マインド」、『リラクシン』収録の「イフ・アイ・ワー・アベル」「イット・クッド・ハプン・トゥ・ユー」、『クッキン』収録の「マイ・ファニー・バレンタイン」、『スティーミン』収録の「飾りのついた四輪車」「ダイアン」「ウェン・アイ・フォール・イン・ラブ」あたりである。

また、ガーランドがそのテクニック以上に優れていたのは歌心であり、そしてマイルスの歌心を理解する力ではなかっただろうか。マイルスは、ガーランドを含むクインテットのメンバーに、ジャマルを聞かせて、「ジャマル的なるもの」を取り入れようとした。メンバー達による「価値観の共有」こそが、マイルス・ファースト・クインテットの成功要因であり、その実現を下支えしたのが、ガーランドの歌心とテクニックであったといっていいだろう。

「カインド・オブ・ブルー」以降のマイルスももちろん素晴らしいが、5部作は当時マイルスが得意としていた歌モノ演奏の素晴らしさを捉えた、至高の5枚である。

※

【Amazon の書籍情報】

参考文献

「マイルス・デイヴィス 青の時代」

中山康樹著

集英社新書刊

![]() Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.

Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.