大橋 郁がお届けする『KIND OF JAZZ』。

うろたえず、媚びない。

そんなジャズにこだわる放浪派へ。

主流に背を向けたジャズセレクションをどうぞ。

大橋 郁

松井三思呂

吉田輝之

平田憲彦

![]()

マックス・ローチ

撰者:松井三思呂

【Amazon のディスク情報】

今回は『ウイ・インシスト』の後編です。

前編では、ナット・ヘントフの素顔と、本アルバム制作の背景となっている公民権運動の主な動きを紹介しました。

この後編では、いよいよアルバムの中身に入っていきたいと思います。

『We Insist!-Freedom Now Suite/Max Roach』(Candid CJM 8002)

マックス・ローチ(ds)、アビー・リンカーン(vo)

ブッカー・リトル(tp)、ジュリアン・プリスター(tb)

ウォルター・ベントン、コールマン・ホーキンス(ts)

ジェームス・シェンク(b)、ミカエル・オラトゥンジ(conga)

トーマス・デュヴァル、レイモンド・マンティーロ(per)

1960年8月31日、9月6日ニューヨーク録音

※

マックス・ローチとナット・ヘントフ以外に、このアルバムにはもう二人のキーパーソンがいる。

その二人とは、オスカー・ブラウン・ジュニアとアビー・リンカーン。

オスカー・ブラウン・ジュニアと言えば、ナット・アダレイの「ワーク・ソング」に詞を付けて歌った人。空腹と貧困から強盗を働いた黒人男性が5年の労働刑に服し、毎日鎖に繋がれ、岩を砕き続ける苦悩を歌ったもので、この名曲を囚人が歌う労働歌に仕立て上げている。

「ワーク・ソング」は彼のデビュー・アルバム『シン・アンド・ソウル』で聴ける。

【Amazon のディスク情報】

『Sin & Soul/Oscar Brown Jr.』(Columbia CS 8377)

1960年ニューヨーク録音

彼はジャズシンガーとしては異色な存在だ。

作詞・作曲をこなし、「ワーク・ソング」のように人種差別や黒人解放を織り込んだ歌詞を自分で歌うことで、公民権活動家としても著名である。

この『シン・アンド・ソウル』というアルバムのなかでも、「ワーク・ソング」だけではなく、モンゴ・サンタマリアが作曲した「アフロ・ブルー」に付けた詞では、黒人の魂の故郷であるアフリカを讃えようと訴えていて、活動家としての側面が垣間見える。

また、彼はニーナ・シモンとのコラボレーションでも有名だ。

ニーナ・シモンについては、大橋さんが第37回のコラムで採り上げているので、それを参照願いたい。彼女が公民権運動に傾倒していく経緯も、そこに詳しく記されている。

オスカー・ブラウン・ジュニアは彼女が差別と闘う姿勢を鮮明にしていた時期に、いくつかの楽曲を提供しており、特に「禁断の果実(Forbidden Fruit)」は素晴らしい。

この曲はニーナ6枚目のアルバムのタイトルチューン。アダムとイブのリンゴのエピソードを使って、人種差別とストレートに向き合っている。あまりにも有名なビリー・ホリデイの「奇妙な果実」を意識したかどうかは判らないが、たぶん繋がっている気がする。

このアルバムでは「ワーク・ソング」もカヴァーされていて、ニーナの闘士としての姿が浮き彫りにされている。

【Amazon のディスク情報】

『Forbidden Fruit/Nina Simone』(Colpix CP 419)

1961年ニューヨーク録音

ところで、オスカー・ブラウン・ジュニアの唄法はジャズシンガーというより、ソウルの歌い手に近い。この人の歌を聴くと、何故かクレイジーケンバンドの横山剣氏が思い浮かぶ。パワーがあって、押しが強い歌い方だ。

バターフィールド・ブルース・バンドの名盤『イースト・ウエスト』にも「ワーク・ソング」が収録されているが、オスカー・ブラウン・ジュニアの影響ありあり。

さて、オスカー・ブラウン・ジュニアが『ウイ・インシスト』に果たした役割だ。

日本ビクターのアナログ盤のライナー(悠雅彦氏の著述)によれば、彼は当時、全米黒人地位向上協会(NAACP)から依頼を受け、南北戦争の最中、リンカーン大統領が署名した「奴隷解放宣言」(1863年1月1日)から100年目を祝う長大な組曲の制作に取り掛かっていた。

このようななか、マックス・ローチとオスカー・ブラウン・ジュニアを結びつけたのが、アビー・リンカーンのようだ。

マックス・ローチは59年から、この100年目プロジェクトに参画し、この組曲の制作過程で作られたアルバムが『ウイ・インシスト』ということ。

※

アビー・リンカーンは1930年8月6日、シカゴ生まれ。

ビリー・ホリデイをアイドルとして、カリフォルニアでクラブシンガーとして歌手活動をスタートさせ、1956年にリバティから『アフェアー』でレコードデビューする。

もちろん、アビー・リンカーンというステージネームは、エイブラハム・リンカーンにあやかったものだが、彼女は歌手として仕事をする傍ら、女優としても活動し、56年にはジェーン・マンスフィールドのアイドル・コメディ映画『女はそれを我慢できない』に出演している。

そんな彼女に57年、リヴァーサイド移籍という転機が訪れる。

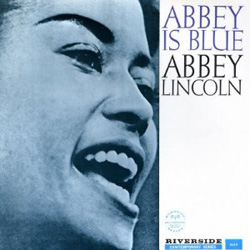

彼女は62年に結婚することとなるマックス・ローチとここで出会い、音楽面、そして公民権運動の思想面でも彼から大きな影響を受けて、『ザッツ・ヒム』、『イッツ・マジック』、『アビー・イズ・ブルー』という3枚のアルバムを残す。

簡単に紹介すると、『ザッツ・ヒム』はケニー・ドーハム、ソニー・ロリンズ、ウイントン・ケリー、ポール・チェンバース、マックス・ローチという豪華なメンバー(裏ジャケのクレジットは「リヴァーサイド・ジャズ・スターズ」!)をバックに、ラヴソング中心の内容。

『イッツ・マジック』も『ザッツ・ヒム』の路線の延長線上で続編といった感じだ。

『Abbey Is Blue/Abbey Lincoln』(Riverside 12-308)

1959年3月、5月、11月ニューヨーク録音

これに対して、『アビー・イズ・ブルー』は3枚のアルバムのなかで、最も闘う彼女の姿勢が色濃く表れた作品だ。

このアルバムの空気感を代表する曲が、冒頭(サイド1の1曲目)の「アフロ・ブルー」。

ここで、彼女は後で述べる『ウイ・インシスト』で聴けるような挑戦的な叫びではなく、トミー・タレンタイン(tp)、ジュリアン・プリスター(tb)、スタンリー・タレンタイン(ts)の3管が奏でる印象的なリフを間に挿みながら、淡々と重厚にオスカー・ブラウン・ジュニアの詞を歌いあげる。何か寒気を感じるような、あるいはドスが利いたと言っても良いかもしれない。アフロ・アメリカンの情念がビシビシ伝わってくる歌声だ。

70年にマックス・ローチと離婚、70年代は活動が停滞するものの、2010年に80歳で亡くなるまで、コンスタントに活動を続けるが、やはり絶頂期はリヴァーサイド〜キャンディド在籍時、そのなかでも一枚となれば、この『アビー・イズ・ブルー』。

※

『ウイ・インシスト』の収録曲は5曲、サイド1は「ティアーズ・フォー・ヨハネスブルグ」、「ドライヴァ・マン」、「三枚の絵(Triptych)/プレイヤー〜プロテスト〜ピース」の3曲。

サイド2は「オール・アフリカ」、「フリーダム・デイ」の2曲。

「ティアーズ・フォー・ヨハネスブルグ」

アタマからヨハネスブルグと来る!

なお、オリジナル盤ではアタマが「ドライヴァ・マン」となっていることなど、曲順が異なっているが、これは再発時にローチの希望で入れ替えられたもので、私の持っている日本ビクター盤もこの再発盤の曲順に従っている。

このことについて、ローチは悠雅彦氏に対して、「年代順にみれば、このアルバムでアフリカを扱った作品が最初に来るのは当然だと思ったからにほかならない。年代順に並べるということが、いまの私には大きな意味があったからだ。私たち黒人はまずアフリカを心に持つべきであり、次にアメリカ合衆国、それから他の国々に心を向けるべきだと思う。」と語っている。

※

ヨハネスブルグは南アフリカ共和国最大の都市で、当時南アフリカでは強固なアパルトヘイト政策が敷かれていた。

「ティアーズ・フォー・ヨハネスブルグ」はシャープビル虐殺事件に抗議するために、ローチが単独で作った曲である。

この事件は本アルバムが録音される約半年前、60年3月21日にヨハネスブルグ近郊のシャープビルで起こったものだ。アパルトヘイトに抗議する群衆に警官が発砲し、69人が死亡、180人以上が負傷した。この事件を契機に、国中で黒人による抗議活動や暴動が頻発、南アフリカ政府は非常事態を宣言した。

曲はヴードゥーを思い起こさせるような呪術的ベースのイントロで幕を開ける。ここで既にアフリカの空気感満載!

3管によるテーマに引き続き、アビー・リンカーンの登場。彼女は虐殺事件に対する深い悲しみと静かな怒りをヴォーカルで表現する。

このヴォーカル・パートに続くブッカー・リトルのソロも素晴らしい。

ソロを締めくくるローチもアフリカに対する連帯表明と言えるパフォーマンスだ。

「ドライヴァ・マン」

ドライヴァ・マンとはプランテーションの白人監督官のこと。彼らはいわゆるプア・ホワイトで、生計を立てるために夜でも道路をパトロールして、通行許可証がなく農園を離れる黒人奴隷を捕まえては鞭打って、ご主人様に引き渡す仕事をしていた。女性の奴隷をレイプすることなど、日常茶飯事だったようだ。

作品はローチとオスカー・ブラウン・ジュニアの共作で、ブルース形式の曲。

パーカッションの伴奏だけで、いきなりアビー・リンカーンのヴォーカルで始まる。彼女は自分のルーツを見据えながら、黒人の哀しい歴史を歌う。感情をコントロールしながらも、非常に力強い。

この曲のもう一人の主役はコールマン・ホーキンス。彼は他の曲には参加していない。

ローチの初レコーディングは19歳の時(1943年)、コールマン・ホーキンスのクインテットであり、その後もホーキンス楽団で腕を磨いたことから、ホーキンスは父親のような存在であったのかもしれない。息子へのはなむけというところだろうか、曲調にぴったりの素晴らしいソロをプレゼントしている。

そして、再びアビー・リンカーンのヴォーカルでエンディングを迎える。

「三枚の絵(Triptych)/プレイヤー〜プロテスト〜ピース」

ところで、『ウイ・インシスト』が苦手というジャズファンがけっこう多い。その理由はあまりにも政治色が濃いことに加えて、この曲が収録されているせいだと思える。非常に個性的な作品で、好き嫌いがはっきり分かれる。

正直言って、私もこの曲だけは退いてしまう。

「祈り」、「抗議」、「平和」という表題を持つ3部構成の曲で、演奏フォーマットはアビー・リンカーンとローチのデュオ。

ヴォーカルとドラムのデュオと言えば、晩年の浅川マキを思い起こす。梅田のライヴハウスでセシル・モンローのドラムだけをバックにしたライヴを体験したことがあるが、あまり良い印象はない。

そもそもミュージシャンがどんな人でも、ヴォーカルとドラムという組合せは非常に難しい。

浅川マキが『ウイ・インシスト』を聴いて、インスピレーションを得たのかどうかは判らないが・・・。

「祈り」と「平和」のパートはまだしも、「抗議」はかなりキツイ。叫びというより、悲鳴だ。ウチのリビングで窓を開けて、この曲を大音量でかけると、隣室の住人から「何か事件だ!」と思われ、警察へ通報されかねない。

クレジットはローチ名義であるが、フリージャズ的なインプロヴィゼーション。

「オール・アフリカ」

ローチとオスカー・ブラウン・ジュニアの共作だが、この曲も難しい作品だ。

パーカッションをバックにアビーの歌声で始まり、これにミカエル(パパトゥンデ)・オラトゥンジの声がかぶさって、コール・アンド・レスポンスにより高揚感を高めていく。

アビーのチャントはアフリカの部族名を連ねていて、私も有名なマサイは聴きとることができた。

オラトゥンジはコルトレーンのアフリカ回帰に大きな影響を与えた人だが、ここでの彼のチャントは故郷ナイジェリアの言葉であるヨルバ語が用いられている。

最後はローチを含めた4人の打楽器の饗宴で、クライマックスを迎える。

「フリーダム・デイ」

ローチの単独作。自由に目覚めた黒人たちの昂ぶりを象徴している作品らしいが、本アルバムの収録曲のなかでは、最も当時の「ジャズ」っぽい曲だ。ハードバップ的でファンキーな匂いさえ漂う。

ブッカー・リトルがソロで卓越した技量を見せつける。ウォルター・ベントン、ジュリアン・プリスターも好演。そして、トリはローチ御大、存在感を示すソロが繰り広げられる。

『ウイ・インシスト』はお気楽に聴けるアルバムではない。聴くには覚悟がいるし、聴けば肩もこるかもしれない。

しかしながら、このアルバムは公民権運動が最も高揚した時期、自分達も何かしなければならないという意識を持った黒人ジャズミュージシャンが作り上げたひとつの作品として、ジャズの歴史のなかで記憶されるべきものだと思う。

最後に、悠雅彦氏のライナーに記されたローチの言葉を紹介したい。

「これはプロテストではなく、ただのステイトメントなのだ!」

![]() Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.

Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.