大橋 郁がお届けする『KIND OF JAZZ』。

うろたえず、媚びない。

そんなジャズにこだわる放浪派へ。

主流に背を向けたジャズセレクションをどうぞ。

大橋 郁

松井三思呂

吉田輝之

平田憲彦

![]()

白木秀雄

撰者:吉田輝之

【Amazon のディスク情報】

こんにちは、最近、無意識のうちに【休みの国】の「追放の歌」と「悪魔巣取金愚」を鼻歌でよく歌っている吉田輝之です。

先日、春一番がふきました。この季節、暖かくなるというイメージがありますが、実際は寒暖の差が激しく、風が吹きまくり大好きです。

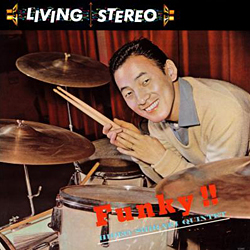

さて今週の一枚は、前々回から続けている「THE KELLY DANCERS」を一回中断して「ファンキー登場/白木秀雄」です。ジャケットに書かれたタイトルは「Funky!!/HIDEO SHIRAKI QUINTET」。

※

白木秀雄クインテットの「IT'S ALL RIGHT WITH ME」を最初に聴いた時、動けなくなり、周りの風景が消えた。1960年に日本人がこれ程の演奏をしていたのか、いや、日本人だ、黒人だ、と比較するレベルを白木のドラムは遥かに超えていた。

白木秀雄の名前を意識したのはかなり後だったと思う。彼は1972年に39歳の若さで亡くなったが、当時僕は12歳でその時の記憶は当然ない。只、ジャズを聴きだして、かってジョージ川口と並ぶ人気ドラマーだったこと、日活映画「嵐を呼ぶ男」での石原裕次郎のドラムはアテレコで、実際は白木がたたいているということ、水谷良江の旦那さんだったことを知った程度だった。70年代から90年代にかけて、ラジオやジャズ喫茶で彼のレコードを聴いた、また音楽雑誌で彼の記事を読んだ記憶は全くない。白木の話題が音楽仲間であがったこともなかった。

そもそも70年代において、白木秀雄に限らず、戦後第一世代ともいうべき日本のジャズマンに対して、秋吉敏子以外は周囲の関心が薄かったのだ。具体的には当時テレビやラジオに出演していたジョージ川口とビッグフォー(松本英彦、中村八大、小野満)、北村英治、鈴木章治といった人達だ。

戦後、米軍キャンプ向けに演奏していた彼らがやがて日本で一大ジャズブームを起こしたことは知っていたが「ジャズはコルトレーンだ、モンクだ、アイラーだ」「日本のジャズは山下洋輔トリオだ、富樫雅彦だ、阿部薫だ」といった生意気だが何もわかっていない10代の少年にとって、彼らがテレビに出てする演奏は「上っ面だけの音楽だ」と思っていたのだ。

だいたい、レコード店に行っても50年代から60年代初頭の日本のジャズのレコードは置いていなかった。「幻のモカンボ・セッション'54」と「銀巴里セッション」を除いて。

「モカンボ・セッション」は1954年というより昭和29年と言ったほうがしっくりくる年の7月27日から翌日にかけて、つまり深夜に横浜伊勢佐木町のジャズ・クラブ「モカンボクラブ」で行われたジャムセッションだ。当時まだ学生で熱狂的なジャズファンだった岩味潔氏が手製のテープとレコーダで録音したもので、1970年代にインディーのロックウェルレコードが出した、「衝撃的」なレコードであった。

なぜ衝撃的か。それは50年代初頭の日本人ジャズメンが既にバップに取り組んでおり、そしてその演奏が凄かったからだ。特に守安祥太郎のピアノを聴いて日本のジャズファン全員がひっくり返った。これは断言してもよいが、当時日本のジャズファンの99%以上が守安の演奏を聴いたことはおろか、名前も知らなかったはずだ。しかし、このレコードを聴くと、この全く無名だった男が間違いなく、宮沢昭、秋吉敏子、清水潤、当時若手だった渡辺貞夫から米軍キャンプにいたハンプトン・ホーズまで他多くのミュージシャンが参加したこのセッションの中心人物であることが明白なのだ。

しかしこれはアフターアワーズセッションであり、普段は米軍キャンプやクラブで誰でも知っているスタンダード曲をスウィングスタイルで演奏し、深夜仲間うちで行われた実験的ないわばアンダーグラウンドな演奏と僕は当時とらえていた。

一方の「銀巴里セッション」は松井さんが第78回のコラム(リンク)で詳しく書かれおり、何も言及することはないが、これも深夜行われたアングラ的なセッションだ。

※

(1)1945年〜1950年代初頭

アメリカからジャズが導入された時代でスウィングスタイル。米軍キャンプで腕をみがき、ビッグフォーを中心に一大ジャズブームを巻き起こした。技術はあるが所詮、物まね、コピーの時代。

(2)1950年代初頭〜1950年代後半

ジャズブームは続くが、次第に一般的な人気はロカビリーに押されていく時代。一方、守安や秋吉敏子、宮沢昭、渡辺貞夫等、一部の先鋭的なミュージシャンによるバップ探究の時代。

(3)1960年代初頭〜1960年代半ば

日本のジャズメンによるオリジナルティの追及が始まる。高柳昌之、金井英人らの他、富樫雅彦,日野皓正、菊池雅章、山下洋輔等、新生代の台頭の時代。

(4)1965年〜1970年頃

渡辺貞夫がアメリカから帰国。ボサノバブームをもたらすとともにジャズメソッドを若手ミュージシャンに叩き込む。渡辺貞夫以降のジャズマンがヘゲモニーを握りオリジナリティを得た時代。

(5)1970年代〜

秋吉敏子、渡辺貞夫、富樫雅彦、山下洋輔トリオなどがそのオリジナリティを武器に世界的に活躍。国際化の時代。同時に板橋文夫ら戦後世代が台頭。

と、まぁ僕は、このような安易な日本ジャズ史観をもっていたのだ。

「ものまね」と思い込んでいた第一世代である白木秀雄に僕が興味を持てなかったのも当然であった。

しかし10年前、意外な人物の文章に白木秀雄の名前を目にした。日本経済新聞に連載された、岩城宏之氏の「私の履歴書」である。岩城氏は小澤征爾氏とならぶ世界的な指揮者だったが、もともとは木琴奏者であることをこの欄で知った。そして岩城氏が1951年に東京藝術大学音楽学部打楽器部に入学した時の同期生が柏倉秀康、後の白木秀雄だ。

岩城氏は白木を「天才ドラマー」と呼ぶ。白木は結局1年程で当時日本最高のフルバンド、ブルーコーツに引き抜かれ大学を退学するが、その後も岩城氏は「白木に憧れ、ブルーコーツが出演するマヌエラというクラブに毎晩くっついて顔を出し、ドラムの組み立てを手伝ったりしていた(同欄)」という。岩城氏は白木に対して強い憧憬と友情を持っていたのだ。この「私の履歴書」は岩城氏が赤裸々かつ率直に人生を振り返ったもので、実に面白く、白木秀雄についても強力な印象を残した。

また、ちょうどその少し前くらいだろうか、確か年末の夜、NHKFMラジオでビッグフォーやシックジョーズなどの1950年代の演奏を聴いた。その演奏は確かにアメリカのジャズにならったものだが、真摯で熱気にあふれたものだった。何よりも驚いたのは、それが僕の思い込みと違いスウィングスタイルでなく、「バップ」であったことだ。モカンボ・セッションの熱情、斬新性は当時の一部の特別なものではなかったのだ。

※

そうこうして、当時の日本のジャズを聴きたくなった。当時のレコードの一部がコンピレーションでCDリリースされていたと思うが、僕は大型店でも中古レコード屋でも見たことがなかった。

そこで、このコラムに何度か登場していただいたコレクターの中原さんに電話をして、「当時のレコードが手に入るか」聞いてみた。中原さんは、僕の話を聞くや、即刻「無理だよ、吉田君。そのあたりのレコード一枚手に入れるのに、ブルーノート1500番台ピカピカのオリジナル盤が5枚から10枚買えるよ。それもよっぽど運がよくないと買えない。」と断言した。中原さんはその少し前に、宮沢昭の古いレコードを「2万円台の格安の値段」で「奇跡的」に手に入れたという。

しかしながら同じ想いを持つ人が多いのか、その後続々と50年代後半から60年年代の日本のジャズのレコードが「和ジャズ」としてCDリリースされてきたではないか。特に2006年にdisc UNIONがTHINK!RECORDを設立して「昭和ジャズ復刻シリーズ」を出したインパクトが大きい。最初に出された12タイトルのうち4作品が白木秀雄であった。おそらくユニオンもマニア向けのレコード市場で値段が高騰しており商売になると踏んだのだろうが、一般的には忘れられていたこれらのレコードを世に知らしめたいという熱意、功績はたいしたものだ。

そのシリーズを聴いて衝撃を受けたのが、冒頭に述べた白木秀雄クインテットによる「ファンキー!登場」の一曲目「イッツ・オールライト・ウイズ・ミー(私は満足)」である。

このコール・ポーターの名曲は演奏ではJ.J.ジョンソンとカイ・ウインディングとの共演によるバージョンが有名だが、白木秀雄クインテットの演奏はおそらくジョニー・グリフィンの「introducing JHONNY GRIFFINE」のバージョンを範にしている。しかし、「範」にしていても「模」してはいない。

グリフィンのメンバーはピアノがウィントン・ケリー、ベースがカーリー・ラッセル、そしてドラムがマックス・ローチである。

一方、白木秀雄の方は松本英彦がテナー、福原彰がトランペット、世良譲がピアノ、栗田八郎がベースである。

グリフィンのバージョンが殆どグリフィンの独り舞台の感があるのに対して、白木秀雄クインテットの演奏は松本、福原、世良のソロから白木と各自のチェイスを経て白木のソロへと続く。各自火の吹くような演奏をしているが、白木のドラムは震えがくる凄さだ。

白木のスタイルは一般的にバディ・リッチのスタイルを基にマックス・ローチのモダンさを加えたものと言われるが、そんな解説はどうでもよくなるような圧倒的なドライブ感で叩きまくっている。

戦後、日本のジャズ界で天才といえるのは、守安祥太郎、白木秀雄、そして富樫雅彦の三人だろう。

以前このコラムで「ジャズはソーシャルアート(社会芸術)である」という秋吉敏子さんの言葉を引用した。ジャズマンはジャズ社会の中で、セッションを繰り広げ鍛えられ成長していく。それもセッションするミュージシャンが上手ければ上手いほど、自分も上手くなっていくのだ。

しかし、この3人は、当時の日本の脆弱なジャズ社会で教示する師もなく、わずかなレコードを参考に、理論的(ロジック)にも感覚的(センス)にも肉体的(ボディ)にも、精神的(スピリット)にも、そして何よりも魂(ソウル)でジャズの本質をモノにしている。

カール・ゴッチも言っているではないか「バランスも、力も、技も教えられる。しかし魂だけは教えられない。それは神からもらうものだ」と。

※

しかし、この3人は大いなる天才であるのと同じエナジーで不幸だ。

守安はモカンボ・セッションから一年後、1955年9月28日に、31歳で日本国有鉄道山手線目黒駅で電車に飛び込み自殺をした。

富樫は1970年1月、ドラマーとして絶頂の30歳の時に妻に刺され脊髄を損傷し、下半身不随となった。

白木は1972年9月1日に赤坂の自宅アパートで腐乱死体となって発見された。39歳だった。死因は睡眠薬中毒とされている。

おそらく白木にとって水谷良江と結婚した1959年あたりから1965年10月にヨアヒムベーレントの招きで日野皓正を擁するクインテットでベルリンジャズフェスティバルに出演したあたりまでが絶頂期といえようが、このあと急転落していく。帰国後、メンバーは脱退し仕事も激減し1968年にはプロダクションからも解雇されている。既に水谷良江とは1963年に白木の女性関係で離婚していた。

先の岩城氏の文章では「ジャズの人気そのものが陰りだしても、彼はスーパースターの待遇を要求していたので、仕事がどんどんなくなってしまった。」「天才ドラマー白木はやりたくないことを絶対に拒否して、緩慢な自殺を決行したのだと思う」と記されている。

晩年の演奏はボロボロだった、薬物中毒だった、ゲイバーに入り浸って身を持ち崩したといわれている。破滅型のミュージシャンだったが、それはいまとなってはどうでもよいことだと僕は思う。

それは、彼の残した少なくはないが多くもないレコードを聴くと、いつも「IT'S ALL RIGHT WITH ME (私は満足)」なのだから。

![]() Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.

Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.