大橋 郁がお届けする『KIND OF JAZZ』。

うろたえず、媚びない。

そんなジャズにこだわる放浪派へ。

主流に背を向けたジャズセレクションをどうぞ。

大橋 郁

松井三思呂

吉田輝之

平田憲彦

![]()

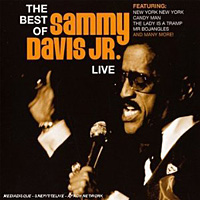

サミー・デイヴィス・ジュニア

撰者:大橋 郁

【Amazon のCD情報】

1970年代前半に、日本でも毎週放送されていたバラエティTV番組「サミー・デイヴィス・ジュニアショー」を楽しみにしていた、という人は多いと思う。30分間の中で、司会者のサミー・デイヴィス・ジュニアが、おしゃべりや音楽ショーを繰り広げる。子供心にも、サミーの踊りや歌の中でシャウトする時のカッコよさは目に焼きついている。今でも、出来るなら、もう一度見てみたいものだ。

サミー・デイヴィス・ジュニアが亡くなったのは1990年のこと。満64歳だった。決して長生きしたとは言えないその生涯において、彼は歌って踊って喋って、ステージやお茶の間のファンを楽しませることに終始した。最後のヴォードヴィリアンといってもいいかも知れない。

ほんの少し前まで活躍していた割には、今はサミーの残した作品について語られることもあまりない。ほとんど、忘れられかけているような存在だ。やはり、一度一度のステージを大切にし、あまり多くの録音を残さなかったからであろうか。ヴォードヴィリアンの宿命なのかもしれない。

この人の歌は、誰にも真似することのできないユニークなもので、ソウルフルでかつ、セクシーでもあった。亡くなった日本のジャズ歌手しばたはつみさんが、インタビューで最も好きな歌手を聞かれた時に、真っ先に彼の名を挙げ、「心底しびれてしまう」ということを言っていたと記憶している。

サミー・デイヴィス・ジュニアの特徴でもある得意技の一つは、シャウト唱法であろう。その圧倒的な迫力は、ジャズもソウルも関係なく、聞いているものを陶酔させてくれる。歌だけでなく、踊りも素晴らしい。そしてアクションがカッコいい。エネルギーの固まりのような驚異のエンターテイナーだった。

サミー・デイヴィス・ジュニアには、自伝「ミスターワンダフル」という本がある。この本は、亡くなる直前の1989年に出版された。原題は、「WHY ME ? (どうして私なんかに?)」である。

「自分に何がある?ルックスは良くない。金はない。教育もない。あるのは才能だけだ。それで何がしたい?丁寧に扱ってもらいたい。人に好かれたい。礼儀正しくされたい。そのために取れる道はただ一つ。スターになるしかない!人が息をしなければ生きていけないように、私はスターにならなければ生きていけない。」才能だけを武器とし、戦う手段として生きてきた自称「醜いチビのニガー」が想い続けた誓いである。

サミーは、ニューヨークのハーレムで、黒人とプエルトリコ系の母との間に生まれた。父のサミー・デイヴィス・シニアと、叔父のウィルマスティンとサミーの3人組は、芸人ボードヴィル・ショーの旅回りをしていた。この為、サミーは3歳の時からショービジネスの世界にいた。

(ちなみにサミーは、一人で舞台に立つようになってからも、生涯ウィルマスティントリオの興行ということにして、父親と叔父でギャラを三等分していた。)

この本には、無名時代の父親と叔父との3人での地方巡業、成功してからのビヴァリーヒルズでの豪華な生活、3度の結婚、J.F.ケネディ大統領やR.ニクソン大統領との交流、フランクシナトラとの友情など、様々な華やかなことが書かれている。しかし、最も私の興味を惹いたのは前半部分を占める軍隊などにおける差別経験である。

サミーは自らの意思でユダヤ教に改宗している。ユダヤ教徒が受けた抑圧、虐待に親近感を覚え、ユダヤ人の自活の信念に称賛の念を抱いていたからである。

私はこれまで、例えば「黒人はかつて白人と水飲み場が別々であった。」などという事実を、知識として知ってはいた。しかし、第二次大戦中にアメリカ陸軍の中で、個人としてのサミーがどのような体験をしたか、また、成功してからもサミーがどのような体験をしたか、この本では自身の体験談として語られているだけに、迫力があり私の想像力をはるかに超えるものであった。

配属された陸軍の歩兵基礎訓練センターで、多数派である白人からサミーが受けた嘲笑、聞こえよがしの陰口、憎々しげな表情、陰湿な暴力などなど..。成功してからも、白人から数々の恫喝や脅迫を受け、いつ射殺されるか分からない恐怖と戦いながらステージで客を喜ばせなければならなかった。白人の妻と結婚し、子供が生まれる頃には「神の意に背くお前の罪に対して天罰がくだるであろう」などという脅迫状が何百通も届いた。そしてある時は黒人社会からさえ、白人社会に迎合した裏切り者と見なされた。

しかし、サミーは自分の力で少しずつ、黒人の殻を破ってきた。例えば当時、舞台で黒人が白人の物真似をするのはタブーであったが、これをやった。また、成功してからは、かつてドアボーイに入場を断られていた高級クラブにわざわざ予約を入れて正装して入って行くなど、勇気の要ることであったろう。

彼の活動した20世紀後半のアメリカは、ベトナム戦争や公民権運動などと重なり、彼自身その流れの中で、公私にわたって巻き込まれていく。その中で彼は自問自答しながら最良の答えを見つけていったことがよくわかる。そして、これらの行動こそが彼にとっての公民権運動であったに他ならないのだ、と思う。つまり、ワシントン大行進や、バスボイコット運動に参加するのみならず、自分の身の周りで出来るところから、少しずつ殻を破っていくことこそが公民権運動なのであり、まさに激動の時代に生きたサミーはこれを実践していた。

さて、アルバムの方だが、この人の醍醐味はライブショーであると考え、ライブアルバムから選んだ。この人の楽しみ方はアクションや、しゃべりも入れてのことなので、ショーを見るつもりでこのアルバムを通して聞いて頂ければいいかと思う。とは言え、やはりジャズシンガーとしての力量は相当なものだ。

彼は、「ロッカ・バイ・ユア・ベイビー・ウィズ・ディキシー・メロディー」や「アズ・タイム・ゴーズバイ」のような曲では、よくサッチモやハンフリ−・ボガードやディーン・マーティンらの声色の物まねをして観客を喜ばせる。サミーはステージでは、観客が何を聞きたがっているかによってアドリブでもっていく。そしてバックのジョージ・ローズ・オーケストラは素早くそれに反応する。

彼は、ショービジネス界の偉大なるエンターティナーであるが、基本的には同時代に目の前にいる観客を楽しませ、満足させることを目的にしていたので、我々21世紀の日本人が100%楽しむには、多少ハードルがある。先ず第一に、面白いはずの彼の早口の英語によるおしゃべりをほとんど理解出来ない。(その雰囲気だけでも十分に素敵なのだが)。

そして、恐らくは60年代にアメリカで流行っていたであろう人気TV番組の主人公の名前やその俳優名など、当時の流行語を知らず、そしてなにより、当時のアメリカの時代の空気感を共有していない我々には、ピンとこない部分も多い。

しかし、この人のライブで、最も聞かせたかったのは「ミスター・ボージャングルズ」だったのではないか。ほぼ直観的にそう確信している。この歌は南部をドサ廻りしていた黒人の旅芸人の生涯がテーマになっている。(1940年代に、ビル“ボージャングルズ”ロビンソンという名の有名な黒人タップダンサーがいて、この人のことを取り上げた歌かと思っていたが、実は無関係である。)

この歌はジェリージェフウォーカーが1968年に書き、彼の歌でヒットした。続いてニールダイアモンドやニッティグリッティダートバンドもヒットをとった。当初サミーはこの曲が嫌いだったという。彼はこの歌の主人公とは一切関わりをもちたくなかった。この歌は、酔っ払いの浮浪者となり、刑務所で死ぬダンサーの話である。この歌はサミーを脅えさせた。今までの華やかな主役の座から滑り落ち、二流のナイトクラブへ流れ、さらに安酒場に落ちて、最後はビアホールで帽子を回すパフィーマーたちをあまりにもたくさん見てきた。

彼らはスターに会いに楽屋へやってくる。彼らのズボンは一応はプレスされているが、シャツのカラーと袖口は擦り切れている。そして「金を貸してもらえないだろうか・・・・食べ物も買えなくて・・・・」と切り出す。こんな男のことが歌になっているのだ。

この歌はサミーにとって悪夢であった。こういう末路を辿るのが恐ろしかった。「世界はサミーのもの」と言われるほどの栄光の中にいても、心のどこかでは、20年経ったら、カラーと袖口が擦り切れたシャツを身にまとっているのではないだろうか、という恐れがあった。そんなことはありえないと言い切れるだろうか。

サミーの意思に反して、彼がステージでこの曲をやるたびにクチコミでその評判は広がった。レコーディングしていないにもかかわらず、ショウの最後には必ず観客が「ボージャングルズをやってくれないか」と叫ぶようになった。そしてかれの晩年のステージでは、なくてはならない曲となった。

サミーは舞台で「この曲は私にとって特別な曲です」と前置きしてから歌いだす。

この歌に歌われている「ミスター・ボージャングルズ」は、老犬と一緒にアメリカ南部を旅し続けるボードヴィリアンであり、やがては老いて人知れず、死んでいく。

サミー・デイビス・ジュニア本人も、ミスター・ボージャングルのようにかつてはドサ周りをしていた芸人の一人であり、その中からほんの一掴みの人間だけがスターダムにのし上がった。しかし大多数は今も南部のチトリンサーキットを回っている。このようにして消えていった無数の同胞である「ミスター・ボージャングルズ」に捧げようとして、ステージの度に彼は愛情を込め、魂を入れて歌ったのではないだろうか。サミー自身が、実は無数の「ミスター・ボージャングルズ」の後継者の一人であり、その遺産を引き継いでいるのだ。そう思える様になってから、この歌はサミーにとって「特別な歌」になったのではないだろうか。

繰り返しになるが、サミーには取り立てて特別なヒットといえる曲がない。大ヒットした映画もない。彼は、足跡を後世に残そうとしたり、記念碑を打ち立てようとすることはしなかった。しかし、行く先々でのショーは、いつも満員御礼で、ひと目サミーを見ようとするひとたちが長蛇の列を作った。

その時のサミーは、目の前にいる彼の観客を楽しませることだけに終始した、本当のエンターテイナーであった。ライブパフォーマンスという瞬間芸に命を燃やし、見に来てくれた人々の記憶の中にのみ幻影として生き、消え去っていく運命を知っていたのかも知れない。

(参考文献)

「ミスター・ワンダフル サミー・デイヴィス・ジュニア自伝」

サミー・デイヴィス・ジュニア、ジェーン&バートボイヤー著

文藝春秋刊

![]() Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.

Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.