大橋 郁がお届けする『KIND OF JAZZ』。

うろたえず、媚びない。

そんなジャズにこだわる放浪派へ。

主流に背を向けたジャズセレクションをどうぞ。

大橋 郁

松井三思呂

吉田輝之

平田憲彦

![]()

パット・マルティーノ

撰者:吉田輝之

【Amazon のCD情報】

こんにちは、吉田輝之です。梅雨ですね。私、この雨の季節、うっとうしいとボヤキながらも案外好きです。この季節の花 紫陽花も大好きです。この紫陽花の花言葉、まったく反対の二つの言葉があります。「移り気な心」と「辛抱強い愛情」です。しかしこの二つの花言葉は案外相反しないのかもしれません。もしかしてみなさん、今この二つの気持ちの間で揺れ動いていませんか。

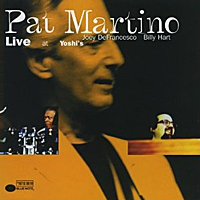

さて、今回の一枚は「PAT MARTINO LIVE AT YOSHI'S」です。

※

ジャズファンの皆さん、そしてギターファンの皆さん、普通パットと聞いて誰を思いうかべるだろうか。おそらくパット・メセニーだろう。しかし、僕の場合は何と言ってもパット・マルティーノだ。

しかしパット・マルティーノについて初めから決していい印象をもっていたわけではない。70年代、ジャズの情報源はまずジャズ喫茶だったが、当時彼のレコードがかかると、妙にチマチマした小難しい音楽をやる人と思っていた。ジャケットを見ると髭をたくわえ、頬がこけ、暗い双眸を持つ白人で、当時黒人ジャズ原理主義者だった僕にとって全く興味の対象外だったといえる。

しかし前のジャック・マクダフの回でも書いたが、90年代に入りオルガンを中心とするソウルジャズを聴きだすと、パット・マルティーノという名前のギタリストが頻繁に出てくる。僕はこのパット・マルティーノを黒人だと思っていた。あのパット・マルティーノとは別人と思っていたというより、あのパット・マルティーノの存在自体を忘れていたのだ。

このソウルジャズという世界、少なくとも70年代までは演奏するのも黒人、演奏場所はドがつくぐらいの黒人街のクラブ、もちろん聴きに行くのも、さらにレコードを買うのも黒人とまさに「黒人の黒人による黒人のため」の音楽で、とても非アフロアメリカン以外が入り込む余地はなく、そのバンドに白人のメンバーがいるなんて想像もしていなかったのだ。

しかしある雑誌で、女性オルガン奏者のトゥルーディー・ピッツと演奏をしている写真を見て白人とわかり、さらに美青年といってよい顔立ちだがどこか影のある双眸からあのパット・マルティーノを思い出し同一人物?と調べてみるとやはり同一人物で、その特異な存在に俄然興味を持つことになった。

パット・マルティーノについて先ほどから白人と書いているが、実は彼は厳密な意味で白人ではない。母親はイタリア系、父親はアラブ系の混血で、1944年南フィラデルフィアで生まれている。本名はPAT ASSARAとアラブ的だ。今回彼についていろいろ調べたが父親はアラブ系としかわからなかった。アラブ系というのでは東洋系、西洋系というのと同じであまりに漠然としている。もしかしたらアメリカではあまりルーツを明確にできない国の出身者なのかもしれない。彼に最初にギターの手ほどきをしたのは歌手であった父親だったというが、どのような歌手であったのかもやはりわからない。

しかし彼はまだ十代の始め、何故かNYのハーレムに一人移り住み、ギターの練習にのめり込むことになる。これは想像だが、彼はアメリカのイタリア社会からもアラブ社会にもいる場所がなく、はみ出されたのではないだろうか。

しかし、その彼を受け入れ音楽を教えたのはハーレムに住む黒人達だった。つけられたあだ名はKID。チャップリンの同名映画の名作から「孤児」とのイメージがわくが、もしかしたら「ギター小僧」といったニュアンスでつけられたのかもしれない。

そしてわずか15歳でウイリス・ジャクソンのバンドに入りプロとして活動を始める。ウイリス・ジャクソン、(WILLIS JACKSON)この男、元々バリバリのホンカーとして1951年に「Later For The Gator」というヒットをもち、それからGATOR JACKSON(鰐のジャクソン)と呼ばれ、ルース・ブラウンの旦那でもあった(しかし、この取り合わせ、すごい夫婦ですね)。マクダフやジーン・アモンズも一目を置くその世界の大物だ。

それから、パットはジャック・マクダフ、トゥルーディー・ピッツ、ドン・パターソン、チャールズ・アーランドといった「こわおもて」の黒人オルガン奏者やジョン・ハンディのバンドでキャリアを積んでいく。当時の最大のライバルはあのジョージ・ベンソンだ。(このあたりについてはYOUTUBEでBENSON ON MARTINOという興味深いドキュメントのさわりがアップされているが全部見てみたい!)

この双方のルーツから爪はじきにされた混血の少年と、いかついどうみてもその筋の人にしか見えないハーレムの黒人ジャズメンとの交流は実に想像力が刺激され、スパイク・リーあたりにぜひ映画化してほしい。

しかし、こういった若き日の活動は今だからわかるわけで、日本で彼の名前が知られるのは盲目の天才児エリック・クロスのアルバム「CONSCIOUSNESS!」でチック・コリアやディジョネット等当時の電化マイルスのメンバーと共演した1970年頃からだろう。

その後、新世代のギタリストとして高い評価を受けるが、彼の身に大きな不幸が襲いかかる。

1976年に脳動脈瘤で倒れ、1980年に手術を受けるが、自分の両親の名前の他全てを忘れてしまうのだ。ギターはもちろん自分が何者であるかも。36歳で自分が自分であることの全てが根こそぎ、どこかにもっていかれたのだ。

しかし彼は再びギターを弾きだす。何と自分の過去のレコード聞いて再びギターを学んでいくのである。しかしそれだけなら単に過去の自分の模倣に終わっただろうが、彼が偉大なのは「マイナー・コンバージョン」という即興理論をあみだし、過去の自分からさらに進んだことだ。(と書きましたが、私この理論全く理解できません)

パット・マルティーノこそ百度生まれ変われば百度ギタリストになるまさにギタリストの中のギタリストなのだ。

と、大見得をきったものの、彼を再発見した後も、正直言って彼の音楽性はなかなか理解できなかった。

60年代から70年代にかけての手に入る代表的なリーダ作「El Hombre (1967)」[Strings(1967)]「East (1968)」「Live! (1972)」「Consciousness (1974)」「Exit (1977)」など買って聞いてみても今ひとつピーンとこない。特にEastなんてジャケットからして赤地に仏像(?)で、変な東洋趣味の1曲目を一回聞いたきりだった。

この「イマイチわからない感」はジャック・マクダフやツルーディー・ピットといったソウルジャズ時代のサイドメンとしての演奏を聴いても同じなのだ。

僕は元々、ロックやブルースなどのスクィーズギターのチョーキングやソウルミュージックのバックでつくペンペンギターのピッキングに慣れ親しみ、そこに奏者の感情、パッションを感じてシビレてきた身にとって、パット・マルティーノの演奏は確かに16分音符の超速弾きはすごいが、整然とした音符が無機的、無感情にウネウネと続いていると感じられ、好き嫌い以前にわからなかった。

しかし、5年程前だろうか、神戸のジャズ喫茶で気持ち良く寝ていると突然疾風怒涛のギターが聞こえてきて金縛り状態になってしまった。曲が終わり何とか立ち上がってジャケットを見に行くと、なんと全く聴いていなかった「East」ではないか。A面の一曲目の曲では明らかに違うので、マスターに「これってB面?」と聞くと普段は無愛想なスターは「してやったり」とにっこり顔でうなずいた。

家に帰ってCDを見直すとその曲は「Close Your Eyes」だった。一曲わかれば、他の演奏もドンドンわかってきて、「Live!」における「Sunny」など確かに名演傑作としかいいようがない。

こうなると無機質・無感情と感じられていたその音も内面に激しいパッションがあることがわかってきた。彼の演奏は一言で言えばCOOLでHOTなのだ。

途方もない努力を通して1987年に「The Return」でカムバックして以来精力的にレコーディングを続けているが、ここ10年位は原点に戻ってサイドにオルガンを入れて活動しているのがうれしい。

今回取り上げたレコードも2001年、カリフォルニア、オークランドでのライブレコードでオルガンはマクダフ直系といってよいジョーイ・デフランセスコ(Joey Defrancesco)、ドラムはビリー・ハート(Billy Hart)のトリオ演奏だ。

最初のOLEOでうなり、ALLBLUES、WELCOME TO PRAYERといったブルースがまた渋い。しかしマクダフに捧げたMAC TOUGHが一番好きだ。この作品70年代の傑作「LIVE!」以上と言ってよいだろう。

![]() Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.

Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.