大橋 郁がお届けする『KIND OF JAZZ』。

うろたえず、媚びない。

そんなジャズにこだわる放浪派へ。

主流に背を向けたジャズセレクションをどうぞ。

大橋 郁

松井三思呂

吉田輝之

平田憲彦

![]()

オスカー・ピーターソン・トリオ

撰者:大橋 郁

【Amazon のCD情報】

史上最も多くの人に愛されたピアニストは誰か?

競うようなことではないし、そもそも論じること自体、無意味なことかもしれないが、一つのデータとして、毎年行われる米ダウンビート誌のピアノ部門の読者人気投票の結果がある。1936年以来2011年までの投票結果で首位になった回数は次の通りである。

第1位 オスカー・ピーターソン

24回 (年は後述)

第2位 キース・ジャレット

8回 (91年、94年、96年、97年、01年、03年、05年、06年)

第3位 ハービー・ハンコック

6回 (68年、69年、71年、08年、09年、10年)

第3位 マッコイ・タイナー

6回 (75年、76年、77年、78年、79年、87年)

オスカー・ピーターソンは、1949年に初めて首位に選ばれてから、1989年までの41年間で24回首位に輝いており、この記録はいまのところ他を圧倒している。今後もこの記録を抜くのはかなり困難なのではないだろうか。数字は目安でしかないが、事実は事実であり、ピーターソンが如何に多くの人に愛され、多くの人を癒してきたかを表す一つの例である。

ところで、ピーターソンが首位に選ばれた24回を年代別に分けてみると、

<40年代> 49年

<50年代> 50年、51年、52年、53年、54年、58年、59年

<60年代> 60年、61年、62年、63年、65年、66年、67年

<70年代> 72年

<80年代> 81年、82年、83年、84年、85年、86年、88年、89年

となっている。

55年、56年、57年と3年連続でピーターソンの首位を阻んだピアニストは、エロール・ガーナーである。ガーナーは、55年に「コンサート・バイ・ザ・シー」、56年には「ザ・モスト・ハッピー・ピアノ」といった名盤を次々と世に出し、ノリに乗っていた時期なのであろう。ガーナーは48年にも首位に輝いている。因みに64年はビル・エバンス。つまり、48年から67年までの20年間で首位になったピアニストは、ガーナーとピーターソンとエバンスの三人しかいないことになる。50年代と60年代はこの二〜三人のピアニストが人気を分け合っていた時代なのだ。

(あくまで当時のアメリカにおける一ジャズ雑誌の読者による人気投票に限定された話であるが。)

さて、これだけの圧倒的人気を誇るピーターソンであるが、70年代には一度しか首位になっていない。何か理由があるのだろうか? 80年代になると、また毎年のように首位が続くにも関わらず、である。

実は、70年代は殆どの年において、マッコイタイナーが首位を連続独占していたのである。マッコイ・タイナーは、65年末にコルトレーンのグループを脱退し、ブルーノートレコードを経て、71年にマイルストーンレコードに移籍していた。そして、ソングフォーマイレディー(1972年)、エコーズオブアフレンド(1972年)、ソングオブザニューワールド(1973年)、サマラユーカ(1974年)、トライデント(1975年)、フライウィズザウィンド(1976年)、インナーボイス(1977年)、グリーティング(1978年)、パッションダンス(1978年)などの意欲的で素晴らしいアルバムを次々と発表し、ジャズピアノ界をマッコイ旋風が吹き荒れていた時期である。

実は、今回紹介するアルバム「グレイト・コネクション」は、71年10月に発表したアルバムであり、上記のデータだけで見れば決して人気絶頂期といえる時代の録音ではない。

しかし、データに反して筆者は、この時代のピーターソンは、40歳代前半の円熟期を迎え、最も脂がのっていた時期なのではないだろうか、とみている。

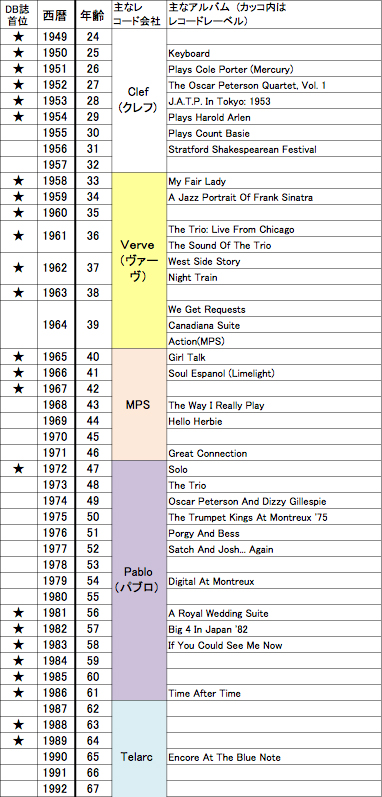

下の表は年代と年齢、レコード会社と主なレーベルを一覧したものである。

ピーターソンのアルバムは誠に数が多い。恐らく500枚以上はあるだろう。そのどれもが水準以上の出来であり、当たり外れがほとんどない。

一般的にはヴァーヴレコードに所属して数々のアルバムを出していた時代を、全盛期とみる傾向が強い。そうなった理由は、ピーターソンを見出して世に送り出したノーマン・グランツとの結びつきの強さが多分に作用していると思われる。ヴァーヴレコードの主宰ノーマン・グランツは、モントリオールで10代のローカルピアニストであったピーターソンを見出し、本場アメリカでのデビューの機会を与えたという大恩人、云わばアメリカでの親代わりのような存在である。ピーターソンというとあまりにもノーマン・グランツあっての人というイメージである。

確かにヴァーヴ時代のピーターソンの「プリーズ・リクエスト」、「サウンド・オブ・ザ・トリオ」、「ザ・トリオ〜オスカー・ピーターソン・トリオの神髄」などは、最高傑作との呼び声も高い名作で、私も大愛聴盤である。

しかし繰り返すが、私はヴァーヴと後に移籍したドイツのMPS時代こそがピーターソンの全盛期であり円熟期であったと思う。

MPSでのピーターソンは、溌剌としている。この時期は、選曲、ハーモニーの分厚さ、アレンジ、全てがスリルに満ち、モダンに聞こえる。それが、オーナーのハンス・ゲオルグ・ブルナーシュアーによるクリアーな録音と相まってピュアで豪快なサウンドとなっている。

MPS時代の録音は、ヴァーヴ時代同様に例外なくどれも素晴らしい出来であり、「オスカー・ピーターソンの世界」「ガールトーク」「アクション」「ハローハービー」など、甲乙付け難い傑作である。

その中で、この「グレイト・コネクション」を選んだのは、第一にベニー・グッドマンで有名な3曲目の「ソフト・ウィンズ」でのダイナミックな演奏だ。一体指は何本あるのかと思わせるくらいに分厚いハーモニーを何度でも聞きたくなる。 そして4曲目の「ジャスト・スクイーズ・ミー」で、これ以上ゆっくり出来ないくらいにスローでレイジーに始まりながら、途中から倍テンポに変わり圧倒的にファンキーでブルージーな演奏に変化していくその快感!! そして最後に、ベースのニールスヘニングエルステッドペデルセンのまるでフォークギターの低音弦をつま弾くような軽やかなベースがあまりにカッコいいからだ。

私はこのコラムの第35回の吉田さんの「シェイクスピア・フェスティバルのオスカー・ピーターソン」を読んで大いに感銘を受けたのであるが、その中で「ピーターソンは、カナダというローカルなジャズ社会からアメリカのジャズ社会に入ったが、それは結局ノーマン・グランツ的ジャズ社会という狭い社会であった」という趣旨のことを書いておられた。

そんな世間知らずのピーターソンに対して、ノーマン・グランツは、云わば「一度は親元から離し、下宿で一人暮らしでもさせて外の空気も吸わせよう」的な親心で、安心してピーターソンを預けることの出来る先として、ブルナー=シュアー家を選んだのかも知れない。後にノーマン・グランツの元に戻っている事実から見ても、完全移籍というよりは期限付きのレンタル移籍的な側面もあったのかも知れない。

そしてピーターソン自身にとっても、育ての親の目から離れたことはある意味で、厳格な保護者の監視から解放されたようなものであり、自由奔放な演奏をすることが出来たのではないか。「こんなことはノーマンの親父なら許してもらえないだろうな」と思われるような冒険的な試みも遠く離れたドイツのブラックフォレストにあるMPSスタジオでは自由に出来た。この時代のピーターソンにはそんな自由さを与えられ、結果としてその演奏にアブナいくらいのスリリングさを残した。

MPSの創設者であり録音技師でもあるハンス・ゲオルグ・ブルンナー=シュアーとピーターソンとの出会いや録音背景については有名だが、二人はヴァーヴ時代から交友があり、MPS時代のピーターソンの録音の多くはハンス・ゲオルグ・ブルンナー=シュアー氏の私邸で、親しい友人のみを招いたプライヴェートパーティーでの録音だそうだ。素晴らしい環境と、周囲との信頼関係もこれらの傑作が生みだされたことと無関係ではないであろう。

ピーターソンは1993年に68歳で脳梗塞により左手の自由を失い、2007年に82歳で死去した。生涯を通して、誠に多くの作品を残した。どの時期も殆ど変らない完成度の高いスタイルであり、どの作品も人類の遺産と云えるくらいそれぞれに素晴らしいが、MPS時代のピーターソンは、アブナさに満ち溢れ、本当に輝いていたと思う。

ぜひ聞いてみてください。

![]() Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.

Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.