大橋 郁がお届けする『KIND OF JAZZ』。

うろたえず、媚びない。

そんなジャズにこだわる放浪派へ。

主流に背を向けたジャズセレクションをどうぞ。

大橋 郁

松井三思呂

吉田輝之

平田憲彦

![]()

レニー・ニーハウス

撰者:松井三思呂

【Amazon のCD情報】

4月も終盤、ゴールデンウィークの最中、コラムを執筆しています。休みはカレンダーどおりで、前半はノンビリ、後半は恒例の『春一番』や『高槻ジャズストリート』といった野外コンサートに出かける予定です。仕事面ではこの4月から転勤で職場が変わり、これまでの電車通勤から約1時間のクルマ通勤になったため、音楽を聴く時間が増えました。

※

さて、今回は「趣味も極まれば……」というところから始めたい。私の親しい友人に極めつけの「鉄ちゃん」であるY氏がいる。鉄道マニアと一口に言っても、そのなかには「車両鉄」、「撮り鉄」、「乗り鉄」などの分類があるが、彼の場合は鉄道に係わるものならオールマイティーで、鉄道関係の「ブツ」のコレクション数は天文学的数字にのぼる。そのうえ、彼はマニアというレベルを超えて、40代も半ばを過ぎた頃に長年の夢であった鉄道業界への転職を果たした。まさに、中井貴一主演の映画『RAILWAYS』を地で行っている人である。

そんな彼とは職場を同じくしていた時期もあり、音楽でも話が合ったので、度々酒を酌み交わしながら、コレクターの習性の話で盛り上がった。そんななかで、彼が語った非常に印象的な言葉がある。「コレクションの基本は、収集、分類、整理やで!」

「モノ」を集めるということは、レア物を手に入れることも大変だが、「モノ」が増えてくると、その分類、整理は困難を極める。なかでも、LPレコードという奴は束になると、かさばるし、重たいし、収納に手を焼くことになる。私の場合、コレクションの一部を放出した時期もあったが、このところはオークションで一度に50枚の大人買いといった荒技も繰り出しており、ジャズLPの所有枚数は右肩上がり。それに伴って、広くない自宅マンションでは、LPが場当たり的に空きスペースへ突っ込まれている状態で、聴きたくなってもそのレコがどこにあるのか分からない。また、居場所が分かっても取り出すのに一苦労という始末。コレクションの基本である分類、整理は全くできていなかった。

このトホホな状況を打破すべく、まず所有するLPレコードを一括で収納できるレコード棚を作成(と言ってもコスパを考慮し、IKEAの組立家具)した。そして最近、その棚にLPの収納が完了して、何とか分類、整理のスタートを切ることができた。

前説が長くなってしまったが、今回紹介するアルバムはこのレコード棚からの「棚からひとつかみ!」。

「棚からひとつかみ」(通称:タナツカ)とは、毎週日曜の午後2時からTOKYO FMをキー局として全国放送されている『山下達郎のサンデーソングブック』(今年10月で20周年となる超長寿番組)のレギュラープログラムで、無類のレコード・コレクターである達郎氏が自宅に所蔵する音源から選曲して、オンエアするというもの。私もこの番組はよく聴いているが、DOO WOP系などがかかると、まず知っているものはない。達郎氏の超マニアぶりが窺える選曲であり、加えて音質のこだわりも凄まじい。

The Sextet/Lennie Niehaus

Contemporary C3524

Lennie Niehaus(as)、Bill Perkins(ts,fl)、Jimmy Giuffre(bs)、

Stu Williamson(tp,valve-tb)、Buddy Clark(b)、Shelly Manne(ds)

山下家には及びもつかないが、松井家の「タナツカ」は、

『The Sextet/Lennie Niehaus』(Contemporary C3524)である。

このアルバムをチョイスした理由は3点あって、ひとつには前回(50回目というキリ番)と前々回でヴィレッジ・ヴァンガードのロリンズ、コルトレーン、アイラーというジャズ史に名を残す作品を採り上げ、かなり肩に力の入った内容となったので、今回は少しお気楽なものを紹介したかったこと。

2番目には、吉田さんが39回と43回のコラムでソニー・クリスを採り上げて、ウエストコーストの黒人ジャズシーンについては詳しく述べておられるが、これまでの放浪派のジャズセレクションにおいて、白人のウエストコースト・ジャズのアルバムは一枚も紹介されていないこと。

3番目には、ジャケットが大好きで、本アルバムがかつて我が家の「壁レコ」であったこと。

50年代のウエストコースト・ジャズと言えば、白人ミュージシャン(スタン・ケントン楽団とウディ・ハーマン楽団出身者が多い)による大きめのコンボ編成で、アレンジがきっちりと決められており、知的でクールな印象。アンサンブルが多く、アドリブ・ソロは少なくて、1曲の演奏時間も短い。といったところが、ジャズファンの持つイメージではないだろうか。

そういう面では、このアルバムは典型的なウエストコースト・ジャズである。編成はリーダーのレニー・ニーハウスを筆頭とする4管に、ベースとドラムが加わったピアノレスのセクステット。メンバーはベースのバディ・クラークを除いて、スタン・ケントン楽団か、ウディ・ハーマン楽団の出身者で固めている。演奏はA、B面ともに5曲ずつ収録されており、ほとんどの曲が4分前後。5曲がスタンダードで、残り5曲はニーハウスのオリジナルという構成である。

内容を一言で表現するなら、チャーリー・パーカーとは正反対のジャズ、さわやか系で、汗臭さやガッツリさは全くない。休日の午後、缶ビール片手にビッグバンドはちょっと重たいが、ジャズの持つ醍醐味のひとつである管楽器のアンサンブルを楽しみたい時には、これに勝るものはないと思う。聴き終わると、美味しい蕎麦を食べた後のような清涼感に包まれる。率直に言って、各奏者のアドリブは平均点であるが、アンサンブルとアレンジの妙には舌を巻く。

それもそのはずで、レニー・ニーハウスという人、1929年6月セントルイスに生まれ、13歳でアルト・サックスとクラリネットを始める。その後、ロサンゼルスのカリフォルニア州立大学で作曲と編曲を学び、スタン・ケントン楽団のメンバーに抜擢される。しかし、52年から2年間は陸軍の軍役に就き、朝鮮戦争に従軍。その軍役時代にクリント・イーストウッドと出会い、彼がジャズ愛好家であったことから親交を深める。59年にケントン楽団を退団してからは、演奏者として一線から退くが、84年以降はほとんどのイーストウッド作品の音楽を手掛けていて、今や映画音楽の世界で著名だ。

本アルバムはニーハウスが兵役から戻り、スタン・ケントン楽団に復帰していた56年1月にロサンゼルスのコンテンポラリー・レコードのスタジオで録音されている。コンテンポラリー・レコードは、51年にレスター・ケーニッヒにより設立されたジャズ・レーベルで、83年にファンタジーに買収されるまで、30年以上インディの地位を守り抜いたウエストコーストの雄である。

コンテンポラリーのレコーディング・エンジニアと言えば、東海岸のルディ・ヴァン・ゲルダーと並び称されるロイ・デュナン。前にも書いたが、ヴァン・ゲルダーが低音に厚みを持たせることで、ジャズの持つエネルギーを表現する技法を確立したことに対して、ロイ・デュナンの特徴は音のクリアさと臨場感にある。

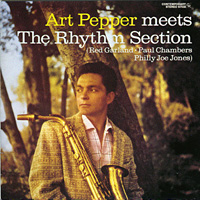

この2人の違いを文章で読んでも、もうひとつピンとこないかもしれないので、アート・ペッパーの超名盤『Art Pepper Meets The Rhythm Section』(Contemporary C3532)と、マイルスのプレスティッジ4部作を聴き比べてもらえれば、非常に判りやすい。

どちらもリズム隊は言わずと知れた“The Rhythm Section”で、特にポール・チェンバースのベースに録音技法の違いが顕著だ。ヴァン・ゲルダーの録音はベースの鳴りを少しデフォルメしていて、若干のもこもこ感があるのに対して、ロイ・デュナンのベースの録りはマイクミキシングという人工的な恣意性を限りなく排除することで、非常にリアリティの高い仕上がりとなっている。対極的に取り扱われることが多い2人だが、やはりイーストコーストのジャズにはルディ・ヴァン・ゲルダー、ウエストコーストのジャズにはロイ・デュナンということになるのだろう。

Art Pepper Meets The Rhythm Section

Contemporary C3532

Art Pepper(as)、Red Garland(p)、Paul Chambers(b)、Philly Joe Jones(ds)

ところで、アート・ペッパーに少し触れたついでに、ウエストコースト・ジャズについて少し付け加えたい。50年代のウエストコースト・ジャズの持つ一般的なイメージとして、白人ミュージシャンによる大コンボで、アレンジ、アンサンブル重視のクールな印象と述べたが、果たしてこれが50年代ウエストコースト・ジャズの全てであろうか。

吉田さんがソニー・クリスを題材として、39回と43回のコラムで述べておられるように、40年代半ばから50年代初頭にかけて、西海岸の黒人ジャズシーンは大変活発であった。しかし、50年代に入り、白人ミュージシャンが主導権を握ると、彼らと融合できなかったミュージシャンはニューヨークのハードバップ・シーンに新天地を求める者と、西海岸に残ったものの行き場を失ってしまう者に分かれていく。前者の代表がケニー・ドリュー、アート・ファーマー、ソニー・クラークなどで、後者の代表がソニー・クリス、デクスター・ゴードン、ワーデル・グレイ、フランク・モーガンなどである。

ただ、黒人ミュージシャンのなかでも、西海岸に残りながら、見事に白人ミュージシャンと融合して、素晴らしいアルバムを残したミュージシャンも数多い。ハンプトン・ホーズ、チコ・ハミルトン、リロイ・ヴィネガーなどが、その代表例だ。

また、白人ミュージシャンのなかにも、アレンジ、アンサンブル重視のクールなジャズを良しとせず、スモール・コンボによるアドリブ勝負にかけた演奏を行っていた連中も数多く存在した。アート・ペッパーがその代表格であることは、誰も異論がないであろう。その他、譜面が満足に読めず、センスと歌心にかけたチェット・ベイカー、コンテンポラリーの対抗馬であるパシフィック・ジャズにワンホーンの名盤を残したバド・シャンク、嫁さんとの共演アルバムが有名なハーブ・ゲラーなども、このグループに入る。

このように、一口にウエストコースト・ジャズと言っても、50年代の西海岸ジャズシーンは非常に多面性を持っていたというところが実態である。

ニーハウスの「タナツカ」最後の理由をジャケット・デザインと書いたが、このメガネをかけたガチョウ。非常にシンプルだが、インパクトのあるデザインだ。私はこのデザインをいたく気に入り、自宅の「壁レコ」(壁といってもトイレの壁)にすべく、LPジャケットを飾るためのフレームを自作した思い出がある。

コンテンポラリーには本アルバムを含め、ジャケット・デザインで「動物もの」と呼べるシリーズがある。シェリー・マンのネコ、小鳥、ペンギン、バーニー・ケッセルの闘牛、アンドレ・プレヴィンのライオンなど。これらのデザインはロバート・グイディというデザイナーが手掛けており、「動物もの」以外のジャケ、例えば美女ジャケなども彼がデザインしている。ブルーノートにおけるリード・マイルスのような存在だったのかもしれない。

Everybody Likes Hampton Hawes,Vol.3

The Trio

Contemporary C3523

Hampton Hawes(p)、Red Mitchell(b)、Chuck Thompson(ds)

最後に、彼がデザインした「動物もの」で、もう1枚紹介したいアルバムがある。白人ミュージシャンと融合した代表格であるハンプトン・ホーズの『Everybody Likes Hampton Hawes,Vol.3-The Trio』(Contemporary C3523)。ワニのゴキゲンな様子が印象的なジャケット、内容もピアノトリオのお手本と言えるもの。

ハンプトン・ホーズはニーハウスと同様に、52年から54年まで陸軍の軍務に就き、日本に滞在していた時期もあって、あの植木等とセッションしたという逸話も残っている。その後、帰国して本アルバムのメンバーでトリオを結成、コンテンポラリーに録音を残す。この作品「Vol.3」はトリオ3部作のうちのひとつであるが、3枚とも全く遜色のない出来栄えで、彼の演奏活動の頂点を記録したものだ。

収録曲は8曲がスタンダード、2曲がオリジナルのブルース。どの曲も良い出来だが、私は彼のオリジナルである「The Sermon」がお気に入り。ホーズ節と呼ばれる突っかかるような縦ノリのフレージングが味わえる。ブルース弾かせると、味のあるピアニストである。

という訳で、今回のコラムは「コンテンポラリー祭り」になってしまった。これからだんだん暑くなって、もうネクタイ外しているサラリーマンも多いが、ウエストコーストのクールなジャズを聴いて、クールビズというのはいかがだろうか。

![]() Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.

Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.