大橋 郁がお届けする『KIND OF JAZZ』。

うろたえず、媚びない。

そんなジャズにこだわる放浪派へ。

主流に背を向けたジャズセレクションをどうぞ。

大橋 郁

松井三思呂

吉田輝之

平田憲彦

![]()

ドナルド・バード

撰者:松井三思呂

【Amazon のCD情報】

9月も残り少なくなり、本格的な秋を感じる今日この頃です。私的には大好きなラグビーのワールドカップが開催中とあって、ケーブルテレビにかじりついております。開催国ニュージーランド、オールブラックスは王国の面目を保ち、優勝できるのか? これからいよいよ決勝トーナメント、目が離せません。ジャパンと言えば、予選プールを前回大会と同じ3敗1分け。悲しいですが、ラグビー強豪国の壁は厚いです。

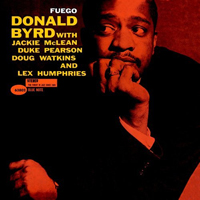

さて、今回紹介するアルバムは、私の「ストレート、ど真ん中、ストラ〜イク!!」、ドナルド・バードの「フュエゴ」。

「Fuego/Donald Byrd」(BLUE NOTE 4026)

ファンキー・ジャズの名盤、このジャケットを見て、懐かしさを覚えられる方もいらっしゃるでしょう。私にとっても大変思い出深い一枚! 嫁さんより長い付き合いの愛聴盤です。

※

と言うのも、本作は私が初めて買ったブルーノートのアルバム。第2回コラムでも書いたとおり、「さりげなく」で聴いたコルトレーン「至上の愛」を原体験として、ジャズデビューを果たした松井少年はそれから間もなく、三宮のPISAで本アルバムと遭遇する。もう少し正確に言うと、B面3曲目『Amen』との運命的な出会いである。

その出会いとは、『Amen(エーメン)』というタイトルどおりゴスペル・フィールが溢れだしていて、ピアノと管楽器のコール・アンド・レスポンスによる印象的なテーマがかっこよく、ともかく単純に「こんなに楽しいジャズがあるんや!」。

直ぐにかかっているアルバムを見せてもらい、アルバムタイトルとリーダーをチェック。次に曲名というわけで、この曲を最後にレコードが変わったことから、B面とは考えもせずに、A面ラストの『Funky Mama』と憶えた。ほどなくレコードをゲットしてビックリ! ノリノリの曲はB面ラストであった。

後で知ったことだが、本作はジャズ喫茶の「裏名盤」とか、「B面名盤」とか呼ばれている。当時、ジャズ喫茶でお客さんがリクエストする場合には、あえて「B面お願いします」と言わない限り、店はA面をかけることが一般的であった。しかしながら、このアルバムだけは何も言わなくとも、B面がかかったくらい、B面に人気曲が集中していた。

改めて、メンバーと曲目を。ドナルド・バード(tp)、ジャッキー・マクリーン(as)、デューク・ピアソン(p)、ダグ・ワトキンス(b)、レックス・ハンフリーズ(ds)のクインテットで、レコーディングは1959年の10月4日、当然ながらヴァン・ゲルダー・スタジオである。

A面はタイトル曲の『Fuego』、『Bup a Loup』、『Funky Mama』の3曲、B面は『Low Life』、『Lament』、『Amen』の3曲で、この6トラックは全てバードのオリジナル曲である。

ドナルド・バードは1932年12月9日、デトロイトに生まれる。父親がメソジスト派の牧師で、ミュージシャンであったことから、子供のころからトランペットを修め、ハイスクールを卒業する頃には、ライオネル・ハンプトンと共演するほどの腕前になっていた。空軍の軍役時には軍楽隊で演奏し、退役後にウェイン州立大学、マンハッタン音楽院で音楽を学び、22歳でジョージ・ウォーリントンのクインテット(フロントはバードとマクリーン)に参加して、本格的にプロ活動をスタート。

ブレイキーのジャズ・メッセンジャーズに迎えられた後、ジジ・グライスと“ジャズ・ラブ・クインテット”を結成し、その後はバリトン・サックスのペッパー・アダムスとの双頭コンボで演奏する。

ここまでが、本作がレコーディングされるまでの彼のざっとした音楽キャリアである。マンハッタン音楽院では修士の学位を得るほど(マイルス・デイヴィスでもジュリアード音楽院を中退)、彼は当時のハードバッパーのなかではインテリで、ハイレベルな音楽教育を受けた存在であった。

このためか、“ジャズ・ラブ・クインテット”はアレンジ重視の構成で知られるし、ペッパー・アダムスとの双頭コンボもトランペットとバリトン・サックスというユニークな組合せで、彼が一般のハードバップとは一線を画したより知的なものを希求していたことが窺える。

「フュエゴ」はブルーノートにおいて、「オフ・トゥ・ザ・レイシズ」(BLUE NOTE 4007)、「バード・イン・ハンド」(BLUE NOTE 4019)に次ぐ、3枚目のバードのリーダー作。

この当時、ブルーノートのトランペッターと言えば、やはりその天才的なテクニックによる圧倒的な存在感から、リー・モーガンということになるのであろうが、別の個性としてバードも素晴らしいラッパである。饒舌さはなくシンプル、ロングトーンで表現される歌心、演奏は日本人好みの“わびさび”の世界と言えるかもしれない。

加えて、作曲の才能に秀で、怒涛のB面3曲である。

1曲目『Low Life』はバードのその才能が爆発した名曲で、『Amen』と甲乙つけ難い人気曲。60年代のジャズ喫茶では、バードのフレーズに合わせて大合唱だったらしい。この曲、アレンジもかっこよくて、最初のテーマのAメロ〜Bメロをエンディングのテーマでは、ひっくり返してBメロ〜Aメロと演奏する。

2曲目『Lament』は人気曲2曲にはさまれて、若干地味な印象であるが、ロングトーンで迫るバードに対して、対照的な速射砲ソロで応酬するマクリーンが素晴らしい。

最後の『Amen』は前に述べたように、ゴスペルそのもので文句なし!

本アルバムは私のブルーノートへの入口だっただけではなく、その後長いお付き合いとなるジャッキー・マクリーンというアルト・サックス奏者との出会いでもあった。マクリーンはB面もすごいが、A面の3曲はバードをさしおいて、ほとんどリーダー状態である。

アルバムタイトル曲『Fuego』はスペイン語で“炎”という意味だそうで、レックス・ハンフリーズのシンバルに導かれた“炎”のようなテーマ演奏の後、先発ソロのバードに引き続いて、マクリーン先生の登場である。本コラムを書くにあたって聴き直してみたところ、今でもこのソロの始まる瞬間のゾクゾク感は変わらなかった。

『Bup a Loup』は「これぞ、ハードバップ!」という雰囲気を持った曲で、バードより先発する先生のソロも抜群であるが、ピアソンのソロにも一本取られる。先生と同様、このアルバムのおかげで、この後デューク・ピアソンにもハマってしまうことになる。

A面ラストの『Funky Mama』はブルースで、ここでも先生とピアソンのソロは秀逸である。

※

ところで、マクリーン先生のレコードデビューは、1951年10月のマイルス・デイヴィスをリーダーとするプレスティッジのセッションで、アルバムで言えば「ディグ」(PRESTIGE 7012)ということになる。

このアルバムはハードバップの幕開けを記録した作品として著名であり、なぜこのアルバムがビバップからハードバップという演奏形態に橋渡しをしたジャズ史に残るレコーディングであるかは、中山康樹氏の『マイルス・デイヴィス 青の時代』(集英社新書 0523F)に詳しいので、是非ご一読いただきたい。

中山康樹氏はこの著書のなかで、「ディグ」のレコーディングはマイルスにとって初のLP用録音であって、それまでの1曲3分前後というSPのフォーマットにとらわれず、ジャズクラブで演奏するような自由が与えられた。つまり、ビバップとハードバップとの決定的な違いは、LPの登場に集約されると記している。

この「ディグ」セッションを初めとして、マクリーンは1955年の8月までに計5回にわたってマイルスをリーダーとするレコーディングセッションに臨む。これらのセッションを通じて、マクリーンはマイルスの薫陶を受け、プロのジャズミュージシャンとしての立ち位置を確立していく。

1955年9月、マクリーン先生はマイルスのもとを離れ、ジョージ・ウォーリントンのクインテットに参加する。そこでドナルド・バードと出会う。ディスコグラフィーをチェックしたところ、以後「フュエゴ」の録音に至るまでの4年間で、両者は公式音源のレコーディングで15回の共演を果たしている。

マクリーン先生にとってこの4年間はセッションに引っ張りだこであったし、このうち約1年間はブレイキーのジャズ・メッセンジャーズの公式メンバー(当時のラッパはビル・ハードマン)であったことを考えれば、この共演回数は相当な数と言える。

このように、両者は言わばツーカーの仲で、「フュエゴ」でのマクリーン先生の裏リーダーぶりもうなずける。

ちなみに、ジョージ・ウォーリントン・クインテットにおけるマクリーン先生の後任は、フィル・ウッズ先生。これまでも本コラムで書いてきたように、私の大好きアルト2名が相次いで、バードと共にハードバップの名コンボでフロントを張っていたことも因縁かなと考えてしまう。

最後に、「フュエゴ」で発病した私のブルーノート病を悪化させるとともに、ハードバップ〜ファンキージャズという深い森にさまよいこませた罪深い2枚のアルバムを紹介したい。「フュエゴ」好きな人には絶対オススメの作品!

1枚目はマクリーン先生、堂々のブルーノート初リーダー作「ニュー・ソイル」。

「New Soil/Jackie Mclean」(BLUE NOTE 4013)

マクリーン&バードのフロントに、リズム隊はウォルター・デイヴィス・ジュニア(p)、ポール・チェンバース(b)、ピート・ラロッカ(ds)。レコーディングは1959年の5月2日、ヴァン・ゲルダー・スタジオ。5曲のうち2曲がマクリーン作、残り3曲がウォルター・デイヴィス作。

録音はマイルスの「カインド・オブ・ブルー」(COLUMBIA CL 1355)セッションの直後にあたり、マクリーン先生の2曲は、「ハードバッパー我が世の春」状態から爛熟期に入った空気感を伝える。

ウォルター・デイヴィスは、次に紹介する自身のアルバムタイトルとなる『Davis Cup』をここで披露している。

2枚目はウォルター・デイヴィス・ジュニアのリーダー、「デビス・カップ」。

「Davis Cup/Walter Davis Jr.」(BLUE NOTE 4018)

メンバーは前の「ニュー・ソイル」から、ベースがサム・ジョーンズに、ドラムスがアート・テイラーに代わっている。レコーディングは1959年の8月2日、ヴァン・ゲルダー・スタジオ。

6曲は全てウォルター・デイヴィスのオリジナルで、コンポーザーとしての能力を見せつける。

マクリーン&バードは共にリラックスした出来。

「フュエゴ」、「ニュー・ソイル」、「デビス・カップ」は、マクリーン&バードのブルーノート3部作という趣きである。このたび3連発で聴いたが、これがきっかけでブルーノート病再発の危機に陥っている。

第2回のコラムで、ブルーノートの魅力はルディ・ヴァン・ゲルダーの録音、フランシス・ウルフの写真、リード・マイルスのジャケットデザインと書いた。しかし、ホントに凄かったのはこの3人を束ねていたオーナー兼プロデューサーのアルフレッド・ライオンだと思う。コマーシャリズムとは無縁で、ジャズに対する愛情と妥協の無さや、クセのあるミュージシャン達からも尊敬を集めていたことなど、彼への賞賛は枚挙にいとまがない。1966年にリバティに買収されるまで、一本筋の通ったインディー・レーベルとしての意地を感じさせるレコード会社だった。

つらつらこんなこと書いていること自体、病気再発。まだまだ持ってなくて聴きたいアルバムもあるし、こうなったら一生付き合ってあげようかな・・・。

![]() Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.

Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.