大橋 郁がお届けする『KIND OF JAZZ』。

うろたえず、媚びない。

そんなジャズにこだわる放浪派へ。

主流に背を向けたジャズセレクションをどうぞ。

大橋 郁

松井三思呂

吉田輝之

平田憲彦

![]()

ジャズに惚れたロック

撰者:平田憲彦

ジャズはジャズのみにあらず。

しかしジャズはジャズとしか呼べない音楽。

そういうことを日々感じているわけだが、今回は、ジャズという音楽があったからこそ存在し得たロックのアルバムを取り上げようと思う。

誤解のないようにあらかじめ書いておくと、取り上げるのは、ロックミュージシャンが作ったジャズアルバムではない。

れっきとしたロックのアルバムだが、そこにはジャズのDNAが濃厚なアルバムということが趣旨。

ジャズという音楽があったからこそ生まれ、そして今も多くの人に愛聴されているアルバムをこのジャズ連載で取り上げることで、音楽の縦横無尽の共通性を感じてもらえたらと思う。

また、普段はジャズを多く聴いている人、ロックはあまり聴かないというジャズファンに、ロックのおもしろさとジャズの深く広い汎用性を感じてもらえたら、と思う『お節介企画』でもある。

※

まずは、トム・ウェイツの『Nighthawks at The Diner』。

日本で発売されているタイトルは『娼婦たちの晩餐』となっているけど、これ、かなり恣意的なタイトルだと思う。日本の聴衆がトムにどういう印象を持っているかを勝手に決めつけたのではなかろうか、と僕は疑っている。このアルバムはそういう内容じゃない。日本語にするなら、ちゃんと原題をそのまま表示するべきだろう。

『ダイナーに集う夜鷹たち』というふうに。

Nighthawkは夜鷹という意味の他、夜更かしをする人々、という意味もある。もちろんここでの『夜鷹』は比喩である。

Nighthawks at the Diner

Tom Waits

【Amazon のCD情報】

夜鷹の中には娼婦もいるだろうが、酔っぱらい男女や市井の人々も含まれるはずだ。トムは、まさにそんな一人。このアルバムでトムは普通の酔っぱらいとして登場し、取るに足らない人生かもしれないけど、しかし他の誰でもないそれぞれの人生を、語るように歌っている。

年齢、職業、性別も様々な『ダイナーに集う夜鷹たち』がカウンターにいる。あれこれ与太話をしている情景を切り取って、トム・ウェイツ流の戯作に仕上げたアルバムが、この作品なのだ。サウンドはディープでブルージーな50年代のハードバップをスローテンポで。

トム・ウェイツは、1949年に米国カリフォルニアに生まれたシンガー&ソングライター。ピアノはよれよれだが、その味わいある演奏はかなりのもので、ギターもブルージーで気持ちいい。

1973年にアルバム『Closing Time』でデビュー。そのサウンドは24歳とは思えない老成した作風と歌、そして演奏は驚きだが、なによりそのうらぶれて情けない雰囲気や、曲の良さ、そして絶妙なジャズテイストでロングセラーの名盤になった。

1曲目に収録されている『'Ol 55』は名曲中の名曲。

2作目も同じ路線を踏襲したアルバムで、今でもこの2枚は甲乙付けがたいと普遍的な人気を誇っている。

今回紹介する『Nighthawks at The Diner』は、1975年リリースの3作目にしてライブ収録であり、トムの全キャリアの中でもっともジャズの要素が濃いアルバムになっている。

プロデューサーのアイデアで、レコーディングスタジオをバーのような雰囲気に装飾し、観客も招き、そこで演奏しながら録音したということだ。観客の雰囲気を盛り上げるため、トムの前座にはストリッパーを登場させるという念の入れよう。なので、まるで猥雑なライブの雰囲気になっているが、実質的にはスタジオでコーディングという変則的な方法で制作された。

しかし、聴いている僕たちにとってはそういう裏事情はどうでもよく、ただひたすらにこのジャジーなアルバムが醸し出す気だるさと、冗談のような和やかな雰囲気が素敵なのだ。

ベロ酔いのトムがピアノを弾き、しゃがれ声で歌い、ジャズのフォービートが気怠く響く。歌われている登場人物の情けない人生を一層引き立てる。これがたとえ演出であったとしても、そこにリアルな表現を感じ取れるなら、これは真実の音楽であると僕は思う。

パーソネルは次の通り。

トム・ウェイツ(ボーカル、ピアノ、ギター)

マイク・メルヴォイン(ピアノ)

ピート・クリストリーブ(テナーサックス)

ジム・ヒューアート(ベース)

ビル・グッドウィン(ドラム)

ジャズのワンホーン・カルテットにトムがボーカルで入っているという布陣。ミュージシャンは全員ジャズ畑である。トムはこのバンドを、自分が歌と演奏に専念できる素晴らしいバップのバンドだったと回想している。

いかにも売れないジャズバンドが場末のクラブで演奏し、ボーカリストがクダを巻きつつ人生を語り、緩くスウィングするジャズが流れ続ける。

そんな演劇的要素を色濃くたたえ、モダンジャズが持つブルースフィーリングを上手く取り入れたアルバムといえる。

トムはこのアルバムづくりのヒントになったレコードとして、ジャック・ケルアックとスティーブ・アレンの『Poetry for The Beat Gneration』を挙げているくらいなので、歌詞も魅力的。だから、訳詞が付いている日本盤がおすすめ。

余談だが、トム・ウェイツはその作風を時代とともに大きく変えてきている。僕のようなトムのファンにとっては全てのアルバムが大好きだが、ジャズの要素が濃いトムに絞って聴くなら、1枚目から4枚目までがいいかもしれない。

1枚目:Closing Time(1973)【Amazon のCD情報】

2枚目:The Heart of Saturday Night(1974)【Amazon のCD情報】

3枚目:Nighthawks at The Diner(1975)【本アルバム】

4枚目:Small Changes(1976)【Amazon のCD情報】

※

では2枚目の紹介アルバムへと進もう。

ライ・クーダーの『Jazz』である。

アルバムタイトルがそのまんまだが、これはライ本人が書いたライナーノートによると、“1900年前後に米国で生まれたジャズが行き着いたかもしれない別の形はこんな音楽だったのかも”、というコンセプトで制作されたということだ。

Jazz

Ry Cooder

【Amazon のCD情報】

ライ・クーダーは1947年に米国カリフォルニアに生まれたギタリストであり、シンガーである。ギターはアコースティック、エレクトリックともにスライドギター奏法が中心で、ギターの他にはマンドリンも弾く。

なによりそのスライドギターの腕前は世界的に評価されていて、ブルースやロックでは共演者も多い。一時は映画音楽を多く手がけていたが、最近はまた歌と演奏の楽曲でアルバムを出すことが増えた。

過去の共演者としてよく話題に挙がるのが、ローリング・ストーンズ、ジョン・リー・フッカーであるが、セッションミュージシャンとして数え切れないくらいのレコーディングに参加してきているベテラン中のベテランだ。映画音楽では『Paris, Texas』がサントラの名盤として名高い。

ライ・クーダーは最近でこそオリジナル作品が増えているが、デビューから30年以上に渡って延々とルーツミュージックを独自解釈でカバーし続け、ライのおかげで知られることが多くなった曲も少なくない。

ライが着目してきた音楽は、米国のブルースやゴスペル、フォークミュージック、ハワイアン、キューバ音楽、沖縄音楽、アフリカ音楽と幅広いが、やはり母国である米国のブルース、ゴスペルへの傾倒度合いが強い。それらの音楽を自分の演奏を通じて引き継いでいこうとする探求心とその成果が、世界中で評価されている。日本にもファンが多い。

ライはこのアルバムで、ビックス・バイダーベックやジェリー・ロール・モートンなど、19世紀後半から20世紀初頭に生まれたジャズ楽曲を取り上げている。この時代のジャズは、スウィングジャズが盛んだった1930年代の米国ではもう過去の音楽という認識だったらしい。確かに、40年代の王道を走っていたチャーリー・パーカーも、ディキシーランドジャズは古代の音楽、と言い切っていた。

ジャズは米国が生んだ芸術だが、ジャズだけではなくブルースもソウルも、米国のポピュラーミュージックである。米国の音楽史を眺めると、米国ポピュラーミュージックのトレンドは次々と刷新され、最新のものと過去のものがその都度冷酷に区別されてきているような印象がある。

ライはそういう風潮に違和感を持っているミュージシャンの一人で、過去にさかのぼり、過去を再発見し、現代に蘇らせながらその音楽の本質を自分の演奏を通じて表出させてきた。

そういう意味では、ほんとうに一貫した音楽魂を持ったミュージシャンである。

このアルバム『Jazz』では全編がアコースティック演奏。得意のスライドギターも冴え渡っている。小編成の管楽器も導入し、ジャズピアノのアール・ハインズや、ゴスペルのゴールデン・ゲート・カルテットなど、多彩なミュージシャンとの共演で温かく緩やか、スウィンギーな音楽をつくりあげている。聴いていてとろけそうになるくらい気持ちいい。

先に紹介したトム・ウェイツのアルバムは、夜にひとりでウィスキーを飲みながら楽しめるアルバムとして最高の一枚だが、このライのアルバムは、土曜日の晴れた午後にワインを飲みながら気の合った仲間と過ごす時間にぴったり。

取り上げているのは古いジャズだが、かつてのジャズをそのまま再現したというアルバムではないところがいい。とっても遊び心にあふれて、ある意味ユニークな茶目っ気すら感じる。

ライの考える『ひょっとしてジャズはこうなっていたかも?』というテイスト。とても創造的でクオリティの高いアルバムだと思う。

※

さて、次は強烈な一枚。

かつてジャズロックなるコトバが普通に流通していた1970年代中頃のアルバムだ。

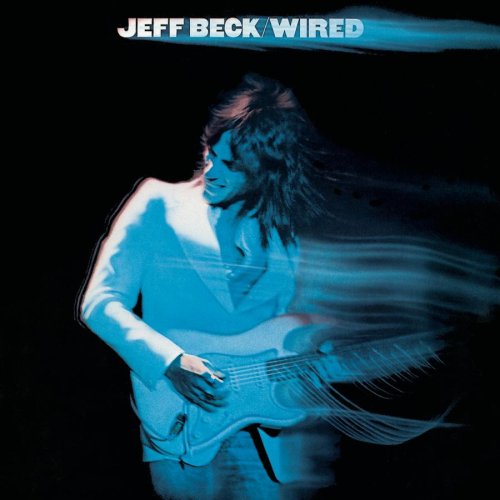

ジェフ・ベックの『Wired』。

ロック好きなら知らない人はいないジェフ・ベックの名盤として、『Blow By Blow』と双璧の、インストルメンタル・ロックアルバムの傑作。素晴らしい作品である。

Wired

Jeff Beck

【Amazon のCD情報】

このアルバムは、収録されているミンガスの名曲『Good Bye Pork Pie Hat』がジャズファンには響くのではないかと思われるが、ジャズだと思って聴くと肩すかしを食らうかもしれない。

そうは言っても、このアルバムはジャズという音楽があったからこそ生まれたのも事実。だからこそアルバムから聞こえてくるジャズの魂を感じることが出来る。

ジェフ・ベックのエレクトリック・ギターのサウンドをサックスのブロウと思って聴くと、このアルバムが持つ、優れたジャズとの共通点を見いだせる。

イマジネーション豊かなアドリブ、押しと引きというコントラスト、密度の濃い音空間と、間を生かしたアンビエントなサウンドづくり、そして徹底したドライブ感。どれをとっても素晴らしい音楽に昇華している。それは優れたジャズに共通するものだ。

3管編成のジャズコンボをひとりでハードロックに置き換えたかのような多彩な演奏は本当にすごい。切れ味鋭い重量級のフレーズが次々と繰り出される様は圧巻で、テクニック云々ではなく、テンションが尋常じゃない。もちろん抜群のテクニックでギターを弾いているが、それが嫌みにならず圧倒的なパワーとなって迫ってくる。

出ている音は紛れもなくロックだが、マイルスの『Fore & More』やドルフィーの『At The Five Spot』から聞こえてくる熱い魂と同じようなブルースのパッションがあふれていると、僕は感じる。

ジェフ・ベックは1944年に英国のイングランドに生まれたギタリスト。1965年にヤードバーズへ参加してから一挙にその名前が知られることになる。エリック・クラプトンがヤードバーズの初代ギタリストであり、ジミー・ペイジもベックと同じ時期に在籍していたことで、この3人を『ロックの3大ギタリスト』と呼ぶ場合もあるが、これはどうも日本だけの俗称らしい。

ベックはアコースティックギターも弾くが、演奏のほとんどはエレクトリック・ギターである。ロッド・スチュアートが加入していたジェフ・ベック・グループなど、ボーカル入りのバンドも多く結成してきたが、結局は自分のギターがメインのインストルメンタル音楽に行き着いた。

ビートルズのプロデューサーとして有名なジョージ・マーティンの元で前述のアルバム『Blow By Blow』を1975年にリリース。全編ロックのインスト作品としては画期的だったが、この時代に勢いがあったジャズロック、フュージョンという手法を取り入れて好評となり、その第二段として翌年に出たのが、今回取り上げている『Wired』である。

ヤン・ハマーやマックス・ミドルトンというベテラン鍵盤奏者が参加していて、鉄壁のサウンドを作り上げている。かなり強靱な音楽で、アルバムとしてもまとまり感とクオリティは突き抜けている。

それでも、基本的なフォーマットは、ギター、キーボード、ベース、ドラムというシンプルな構成。ギター・カルテットと言えなくもない。

トニー・ウイリアムスのライフタイムを凶暴にしたサウンドといえば、ジャズファンにもわかってもらいやすいかもしれない。

※

ひとまず3枚を紹介させていただいた。

実はまだ他にもある。スタイル・カウンシルの『Cafe Bleu』なんて、パンクバンドのリーダーが作ったアルバムとは想像できないくらい素晴らしいジャズテイスト満載のロック。

アルバム単位じゃなければ、ビートルズにも、レッド・ツェッペリンにも、ジャズのテイストが濃厚な曲もある。信じ難いかもしれないが。

それくらいに、ジャズは至るところにその生命力あふれる音楽魂を撒き散らせている。

![]() Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.

Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.