大橋 郁がお届けする『KIND OF JAZZ』。

うろたえず、媚びない。

そんなジャズにこだわる放浪派へ。

主流に背を向けたジャズセレクションをどうぞ。

大橋 郁

松井三思呂

吉田輝之

平田憲彦

![]()

シダー・ウォルトン

撰者:松井三思呂

【Amazon のディスク情報】

シダー・ウォルトンにとって、74年末の日本ツアーは通算4回目の来日で、あいミュージックがプロモートした笠井紀美子の凱旋コンサート(12月2日〜25日の間で16公演)の伴奏が目的であった。

過去3回の来日は、63年1月、64年11月、73年2月。このうち、63年と73年はジャズ・メッセンジャーズのメンバーとして来日している。

村上春樹氏の『意味がなければスイングはない』によれば、63年の初来日時、彼は中学生であったが、なんと神戸で催されたメッセンジャーズのコンサートに出掛け、シダーの演奏を聴いている。

シダー・ウォルトンは、1934年テキサス州ダラス生まれ。

母親がピアノ教師で、子供の頃はクラシックの勉強をしていたらしい。

デンヴァー大学の音楽科に3年在籍した後、1955年にニューヨークに進出。

2年間の兵役を経て、同じテキサス人であるケニー・ドーハムのバンドに参加する。この頃の彼のピアノは、ケニー・ドーハムが全編にわたりヴォーカルを聴かせる珍(迷)盤『ディス・イズ・ザ・モーメント』(Riverside RLP12-275)や、キャノンボール・アダレイがゲストの『ブルー・スプリング』(Riverside RLP12-297)など、ドーハムのリーダー作で聴くことができる。

その後、J・J・ジョンソンのバンドなどを経て、1961年の夏、ボビー・ティモンズの後任ピアニストとして、アート・ブレイキー&ジャズ・メッセンジャーズに迎えられる。

そして、ジョン・ヒックスにその座を譲るまでの3年の間、この名門コンボで演奏を続ける。

シダー入団時のメッセンジャーズのメンバーといえば、フレディ・ハバード(tp)、カーティス・フラー(tb)、ウェイン・ショーター(ts)の三管に、シダー・ウォルトン(p)、ジミー・メリット(b)、御大アート・ブレイキー(ds)。

シダー・ウォルトンの加入は、メッセンジャーズのフロントを二管から三管編成に増強するメンバー交代の時で、フレディ・ハバード(リー・モーガンの後任)とカーティス・フラーが同時期にメッセンジャーズに加わっている。

この時期、メッセンジャーズの音楽監督はウェイン・ショーターであったため、グループにおけるシダーの立ち位置には微妙なものがあったように思える。そう考えるのも、ミュージシャンとしてのキャリアと知名度はメンバーのなかで最も低く、フロントの3人は既にリーダーアルバムを出していたからだ。

もしかすると、シダーとブレイキー、ショーターの間で、『仁義なき戦い』風にこんなやりとりもあったのかもしれないと想像してしまう。

※

「ブレイキー親分、イカした曲ができやした。来週のバードランドのライヴで演って、客の反応が良ければ、次のアルバムに入れやしょうぜ!」

「シダーよ! オメエもこれだけは腹に落としとけよ。オレは人の和には口を挿むが、シノギのことは若頭のショーターに全部仕切らせてるんだ。この世界もモードとか、フリーとか、新しい風が吹いてるんだよ。日本じゃあ、「モーニン」や「ブルース・マーチ」で大ウケだったけど、ニューヨークじゃあ、もうファンキーだけではシノゲない。そのために、カーティス・フラーにも盃をやって、ウチの組に入れてんだ。それもショーターが口添えしてくれたのよ。だから、オメエの作った曲のことは、まずショーターに話を持っていくのが、スジっていうもんだろうよ!」

そこで、ショーターにお願いするも・・・。

「ショーター兄貴、イカした曲ができたんですが・・・。」

「兄弟、オメエの曲もイイんだけどよぉ〜、オレ、それどころじゃない訳よ。若頭任されて、シノギのことで苦労してんだよ。フラーに組に入ってもらって、新しいこと演りたいところ、ブレイキーのオヤジは何にも言わないけど、アルフレッド・ライオンのオッサンがぐちゃぐちゃとややこしい。あのオッサン、未だにファンキーを演らせたいみたいなんだよなぁ〜。まあ、これまでの事もあるから、オッサンをあまり袖にする訳にもいかねえし。落とし所つうのかな、その辺もあってよぉ〜。

それと、ここだけの話だけどな、マイルス・デイヴィスのオジキから、『いずれはオレの組に来ないか』って、誘われてんだよ。オジキんとこは、シノギのでかさが違うしな。そんなこんなで、今ヘタはうてねえから、オメエも自分を殺して、オレを盛り立ててくれや!」

「わかりやした・・・、兄貴・・・。」

(注)上記のやりとりは完全に私の創作で、事実の根拠は全くありません。

※

というものの、メッセンジャーズ在団時のシダー・ウォルトンは、ピアノプレイが弾けまくっているわけではないが、持ち前の作曲能力を発揮して、いくつかの佳曲をバンドに提供している。

『モザイク』(Blue Note 4090)の「Mosaic」、『ブハイナズ・ディライト』(Blue Note 4104)の「Shaky Jake」、『スリー・ブラインド・マイス』(United Artists UAJ14002)の「Plexis」、『ウゲツ』(Riverside RLP12-464)の「Ugetsu」( 『ピット・イン』では「Fantasy in "D"」というタイトルで演奏されている)など。この時期から、彼の持つコンポーザーとしての資質は溢れ出していたわけだ。

しかしながら、64年にメッセンジャーズを退団後、シダー・ウォルトンは低迷期に入ってしまう。村上春樹氏の言を借りるならば、「安ギャラで便利屋的に使いまわされまくった。」

そして、ようやく67年に初リーダー作『シダー!』(Prestige 7519)をリリース。

その後、プレスティッジから69年までに合計4枚のリーダーアルバムを発表するが、どれも散漫な印象で、彼の実力を発揮した作品となっていない。特に、後の2枚はエレピでブーガルーやソウルのカヴァーを演っていて、ドン・シュリッテンのオーバー・プロデュースがいただけない。

ようやく、73年になって迷いが振り切れたように、シダーはその実力を遺憾なく発揮したアルバムを発表する。それが『ナイト・アット・ブーマーズ』のVOL.1(Muse 5010)。

私が思うには、このアルバムがこの後の快進撃のきっかけとなった作品だ。

そこで、今回のコラムはこのアルバムを本命盤として紹介する。

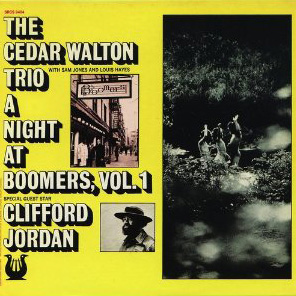

A NIGHT AT BOOMERS,VOL.1

(Muse 5010)

シダー・ウォルトン(p)、クリフォード・ジョーダン(ts)、サム・ジョーンズ(b)、ルイ・ヘイズ(ds)

1973年1月4日 ニューヨーク「ブーマーズ」でのライヴ録音

【Amazon のディスク情報】

このアルバムが素晴らしい理由を挙げれば、ひとつにはクリフォード・ジョーダンの存在。

当時、シダーとクリフォード・ジョーダンは双頭リーダーのグループを組んで、このメンバーで活動を行っていた。なお、ドラマーについては、正式メンバーはビリー・ヒギンズであったようだ。

クリフォード・ジョーダンについては、吉田さんが第27回と第31回のコラムで、奇跡の作品『イン・ザ・ワールド』を採り上げている。クリフォード・ジョーダンの本質に迫った抜群の内容であり、是非そちらも参照願いたい。【リンク】

彼とシダー・ウォルトンとの関係は、59年にJ・J・ジョンソンのバンドで一緒に演奏したのがきっかけとなり、リヴァーサイドにおけるジョーダンのリーダー作のセッション(『SPELLBOUND』、『A STORY TALE』、『STARTING TIME』、『BEARCAT』)などを通じて、交流を深めていく。

もうひとつの理由は、ブーマーズというハコでレコーディングされたことだ。

ブーマーズはグリニッジ・ヴィレッジのブリーカー・ストリートで、71年から79年までの8年間、営業を続けたジャズのライヴハウス。

ジャケットのカヴァーに店の前でたたずむ3人の写真が使われているように、当時シダー・ウォルトン・トリオはブーマーズのハウスバンドであった。

当たり前と言えばそれまでだが、いつもの場所で、いつものメンバーと、いつものように、リラックスして演奏したことが、素晴らしい内容に結びついたということ。一応プロデューサーにドン・シュリッテンのクレジットはあるが、このアルバムは4人に完全にお任せ状態であったと思われる。

本作以降も、秀作と評価されているシダーのアルバムにライヴ録音が数多いことを考え合わせると、非常に示唆的で、シダー・ウォルトンというピアニストが見えてくる気がする。

『ナイト・アット・ブーマーズ』のVOL.1には7曲が収録されており、A面は「Holy Land」、「This Guy's In Love With You」、「Cheryl」の3曲、B面は「The Highest Mountain」、「Down In Brazil」、「St. Thomas」、「Bleecker Street Theme」の4曲。

アルバムの冒頭を飾る「Holy Land」はシダーのオリジナル。ファンキーの香りもただようゴスペル調の素晴らしいメロディで、大好きな曲だ。『ピット・イン』収録の「Suite Sunday」と甲乙付けがたい名曲。

メンバーのソロも非常にスリリングで、「これぞ、ハードバップ再興!」という印象だ。ソロオーダーは、ジョーダン、シダー、サム・ジョーンズの順、この曲だけでこのカルテットのカッコ良さにノックアウトされる。

クリフォード・ジョーダンのテナーサックスを言葉でどう表現すれば良いのだろうか。豪放なロリンズでも、包み込むようなゲッツでもないし、もちろん「シーツ・オブ・サウンド」のコルトレーン先生とは全く違う。あえて言うなら、少しくすんだイメージで、味わい深いブルージーな音色というところだろう。

しかし、ひとたびジョーダン・ワールドにハマり込むと、なかなか抜け出せなくて、クセになる魅力を持った人だ。

「This Guy's In Love With You」はバート・バカラックの作品。観客からのリクエストに応えて、ジョーダン抜きのピアノトリオで演奏されたもので、シダーのリリカルなタッチが印象的なナンバー。このように何でもできてしまうところが、「器用貧乏」という間違った評価を生みだしてしまったのかもしれないが・・・。

ところで、ライナーノーツにあるシダーへのインタビューを読むと、彼のピアノに対するこだわりを窺い知ることができる。

彼曰く、「総じて、ニューヨークのクラブのピアノはピアノ弾きには辛い。日本のピアノは素晴らしい。」楽器へのこだわりが、いかにも職人気質で、好感度アップだ。

「Cheryl」はパーカー曲、ここでもジョーダンのテナーが爆発するが、聴きものは終盤のルイ・ヘイズのソロ。

正直に言って、私はこれまで腰を据えて、ルイ・ヘイズの演奏を聴いたことがなかった。今回、じっくり聴いてみて、かなりの技量を持った人であることが判った。特に、ハイハットのキレが良く、シンバル・ワークが素晴らしい。

B面では、ジョーダン作の「The Highest Mountain」、曲名どおりボサノバ調の「Down In Brazil」も快調だが、3曲目の「St. Thomas」に興味を惹かれる。

やはり、どこかで『サキコロ』のロリンズ〜トミー・フラナガン〜ダグ・ワトキンス〜マックス・ローチの演奏と比較してしまう。

好き嫌いがあると思うが、私はリズム隊の比較では、シダーのトリオに一票。

リードのテナーについては、これはもうどちらかという次元の問題ではなく、ロリンズはロリンズ、ジョーダンはジョーダンなのである。

ジョーダンはインタビューのなかで、「コルトレーンのように演奏しないようにしようと思った」と、はっきり言っている。これに対して、この「セント・トーマス」だけではなく、ジョーダンはリーダー作でロリンズのナンバーをいくつか採り上げており、コルトレーンとは違って、ロリンズにはシンパシーを感じていたように思える。

アルバムの最後の「Bleecker Street Theme」は、『ピット・イン』でもラストに演奏されているが、ブリーカー・ストリートにあったブーマーズのクロージング・テーマとして使われていたものであろう。

ところで、この『ナイト・アット・ブーマーズ』にはVOL.2があり、私は長年探しているのだが、巡り会うことができない。ネットオークションでもあまり見かけない。

ミューズ・レーベルはキングが日本盤もリリースしていたので、それほどレアとは思わないのだが・・・。

レコードを集めていると、このように何の理由か判らないが、不思議と縁がないアルバムが出てくるものだ。

※

さて、このあたりで、『ナイト・アット・ブーマーズ』からピット・イン3部作に筆を進めたい。

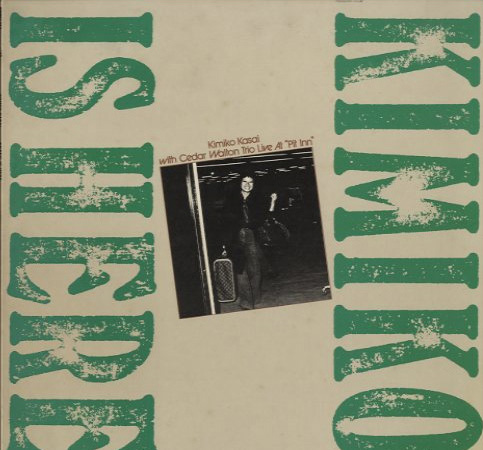

まずは3連チャンの初日、『キミコ・イズ・ヒア/笠井紀美子』(CBS/SONY SOPN114)だ。

KIMIKO IS HERE

(CBS/SONY SOPN114)

笠井 紀美子(vo)、シダー・ウォルトン(p)、サム・ジョーンズ(b)、ビリー・ヒギンズ(ds)

1974年12月22日 新宿「ピット・イン」でのライヴ録音

【Amazon のディスク情報】

このピット・インでのライヴ録音は、笠井紀美子凱旋コンサートのツアー最終公演で、それまでに15公演をこなしてきていて、笠井とトリオの間の息もぴったりというところ。その辺の躍動感は裏ジャケのカヴァー写真が物語っている。

ただ、トリオの伴奏はノリノリなのだが、そもそも私は笠井紀美子の声質があまり好きではない。ジャズ・ヴォーカリストとしての生命線である音程や歌唱力も?マークだ。

この後、彼女はハンコックやフュージョン系のミュージシャンとの共演アルバムをリリースしていくが、このアルバムのように4ビートでスタンダードを歌うことはあまり向いていないように感じる。

現在、彼女はミニー・リパートンの元夫でプロデューサーのリチャード・ルドルフと結婚して、カリフォルニアのサンタモニカに暮らし、宝飾デザイナーとして活躍しているようだ。

3連チャンの最後、『渡辺貞夫・アット・ピット・イン』(CBS/SONY SOPN113)は、74年のクリスマスイブ、トリオの帰国の前日にレコーディングされている。

SADAO WATANABE AT PIT INN

(CBS/SONY SOPN113)

渡辺 貞夫(as)、シダー・ウォルトン(p)、サム・ジョーンズ(b)、ビリー・ヒギンズ(ds)

1974年12月24日 新宿「ピット・イン」でのライヴ録音

【Amazon のディスク情報】

このライヴは、前々日に笠井紀美子の最終公演、前日に自己のトリオでのライヴと多忙を極めていたことから、ほとんどぶっつけ本番のステージだったようだ。

加えて、音合わせの時、マウスピースが気に入らなくて、ナベサダが本番前に別のマウスピースを自宅まで取りに帰ったという逸話も残っている。

このような厳しい状況であったが、結論から先に言えば、演奏は超一級品である。

収録曲はサム・ジョーンズのオリジナルである「Blues For Amos」を除いて、「Body And Soul」、「Softly, As In A Morning Sunrise」、「Oleo」、「Blue Monk」と、ハードバップ・スタンダードのラインナップ。

このなかでは、私のお気に入りは、「Softly, As In A Morning Sunrise」と「Oleo」。アップテンポに乗って、4者の繰り広げるインタープレイに心躍る。

今回のコラムで紹介したアルバム以外にも、この時期のシダーのグループには名作が多い。

ここではタイトルだけの紹介にとどめるが、クリフォード・ジョーダンに代わってジョージ・コールマンが弾ける『EASTERN REBELLION 1』(TIMELESS MUSE TI306)、ジョージ・コールマンに代わってボブ・バーグが弾ける『EASTERN REBELLION 2』(TIMELESS MUSE TI318)。

また、この直前のコラムで大橋さんが詳述していたカフェ・モンマルトル〜スティープル・チェイスのシンジケートにも逸品を残している。『EASTERN REBELLION 2』と同メンバーで、77年10月1日、コペンハーゲンのカフェ・モンマルトルにおける3セットのギグをそのままアルバム化した『FIRST SET』(Steeple Chase SCS1085)、『SECOND SET』(Steeple Chase SCS1113)、『THIRD SET』(Steeple Chase SCS1179)。

※

とりとめがないことをグダグダ書いてしまいましたが、ともかくシダー・ウォルトンという人、素晴らしい技量と、キャッチーなメロディの曲が書ける類まれなる作曲能力を持った人です。

もし、読者のみなさんで、聴いたことがないという方がおられたら、入手困難な音源も少なくないですが、是非聴いてみてください。

私もお楽しみがまだまだ残っているみたいなので、彼の録音をボチボチと集めていくことにします。

![]() Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.

Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.