大橋 郁がお届けする『KIND OF JAZZ』。

うろたえず、媚びない。

そんなジャズにこだわる放浪派へ。

主流に背を向けたジャズセレクションをどうぞ。

大橋 郁

松井三思呂

吉田輝之

平田憲彦

![]()

ケニー・ドリュー

撰者:大橋 郁

【Amazon のCD情報】

今回紹介するのはケニー・ドリューの「ダーク・ビューティ」。第49回のコラムでも触れた「イフ・ユー・クッド・シー・ミー・ナウ」と全く同じ1974年5月21日、22日に、同一メンバーのニールス・ヘニング・エルステッド・ペデルセン(b)、アルバート・トゥッティ・ヒース(dr)のトリオで録音されたものであり、2部作とも言える。

1970年代に欧州で設立された、ジャズ専門の良質のレーベルであるスティープル・チェイス・レコードから発売されており、渡欧したケニー・ドリューは、ここで何枚かの水準の高いアルバムを制作している。

スティープル・チェイス・レーベルからは、この他にニールス・ペデルセン(b)とのデュオによる作品が、「デュオ」、「デュオ2」「デュオ・ライブ・イン・コンサート」と3枚あり、前述のトリオ録音2枚と合わせて、これらは70年代のジャズ喫茶での人気盤であった。

このコラムに何度も登場する西宮北口のジャズ喫茶「コーナーポケット」は、当初「デュオ」の名でオープンし、1975年のケニー・ドリュー来日時には、ニールス・ヘニング・エルステッド・ペデルセン(b)が来店して、華麗なベーステクニックを披露したこともある。とにかく、当時のジャズ喫茶では本当にこれらのアルバムがよくかかっていた。

西宮北口のデュオ(当時名)で演奏するペデルセンと壁に残したサイン。

1975年。撮影:大橋郁

※

ケニー・ドリューは、1928年のNY生まれでハードバップ期を代表するピアニストの一人。しかし、61年にパリに移住し、62年〜64年頃にデンマークのコペンハーゲンに住み着いてからは、コペンハーゲンのクラブ「モンマルトル」を本拠地にして活動している。

さて、話が前後するがスティープル・チェイスは1972年に、当時コペンハーゲン大学の学生であったニルス・ウインターが立ち上げたジャズ専門レーベル。 記念すべき第一弾の作品は、名門ジャズ・クラブ「カフェ・モンマルトル」での ジャッキー・マクリーン・カルテットのライヴ盤である。以降、ケニー・ドリュー、デューク・ジョーダン、デクスター・ゴードンらの作品を次々に発表し、欧州でもきってのジャズ・レーベルに成長して、「70年代のブルーノート」と騒がれることになる。

70年代のジャズシーンは、電気楽器によるフュージョン中心に移行していており、アコースティックジャズを継続しているミュージシャンの中には、ジャズを芸術扱いしてくれる欧州へ移住する者たちが増え始めていた。欧州の観客はアメリカからやって来た黒人のジャズミュージシャン達に好意的だったから、伸び伸びとした良い演奏ができて、それらを録音して情報発信するニーズが出てきた。結果的に言えば、その機会を捉えたのが、スティープル・チェイス・レコードだった、ということになるのであろう。

このレーベルのアルバムは、一般的に云ってどれも水準が高く、安心して買うことが出来る。やはりオーナーのニルス・ウィンターのフィルターがかかっているからであろう。

さて、渡欧するミュージシャンのことについては、このコラムの第61回で、秋吉敏子の次の言葉を引用させて頂いた。

「ジャズという音楽はまわりのプレイヤー達がお互いに刺激し合って瞬間的に創られる即興演奏に醍醐味があり、刺激が少なければ上達しにくい。まわりのプレイヤーたちが上手ければ上手いほど自分も上達する。ヨーロッパに移住してアメリカにいた時より上達したプレイヤーはほとんどいない。」

秋吉の言葉を是とするならば、ケニー・ドリューは、渡欧した時点で既に「第一線から退いた」存在であったことになる。しかし、この秋吉の言葉は、アメリカだけがジャズのトップシーンであった60年代以前にはある程度当てはまるかも知れないが、70年代以降となると少々事情が違うのではないか。

ケニー・ドリューの発言を借りれば、秋吉とは真逆のことを云っている。曰く「我々は(クラブ・モンマルトルの)ハウストリオだし、外国から来るミュージシャンは、いやでも我々と一緒にやらざるを得ない。アバンギャルドのミュージシャンも、ベテランのミュージシャンもみんな我々とやる。だから、我々は実に多彩な経験を持っている訳だ。それだけ音楽の視野が広くなるし、とてもいい経験になるし、勉強になるんだ。おそらくこんな経験は、アメリカにいては望んでも出来ないだろうと思う。」と。(75年11月のスイングジャーナル誌のインタビューからの引用、日本盤「イフ・ユー・クッド・シー・ミー・ナウ」のライナーノートに転載)

第81回での和ジャズの際にも触れたが、やはり、アメリカ生まれのジャズが日本に根着いて、別のものになっていったように、欧州ジャズも本国アメリカの動きとは別の、土着化が進んでいたということではないだろうか。米国から来たケニー・ドリューや、デクスター・ゴードンは、その風土を牽引し、影響を与えたり、与えられたりする環境にいた。

コペンーハーゲンにおけるスティープル・チェイス・レコードの設立が1972年であり、これと非常に近い1970年という時期に、日本でスリー・ブラインド・マイス・レコードが設立されたことは、決して無関係ではない。やはり、オリジナリティのあるジャズが、アメリカのみから生まれていた60年代以前とは違い、確実にジャズが世界に広がり始めていたことを示す一端ではないだろうか。

※

さて、渡欧してからのケニー・ドリューは、本当にサイドメンに恵まれたと思う。それくらい、ニールス・ペデルセンのベースと、アルバート・ヒースのドラムは、ケニー・ドリューのピアノにマッチしている。特に、アルバート・ヒースのドラムは、アタックの強いドリューのピアノにタイミングよくアクセントをつけている。クリアに聞こえるそのタムタムやバスドラムは、タイムキーパーとしてのみ機能しているのではない。明らかにドラムによってピアノの音が豊かになっている。録音やチューニングも非常にバランスよく、ドラムの音が聞こえやすい。当時、ピアノ・トリオでこれだけ暴れまわるドラムはちょっと他になかったと思う。それでも、ピアノのフレーズや乗りに反応したドラミングなので少しも邪魔にはなっていない。

そして、ペデルセンのベースは、凄まじいくらい音程も音色も安定している。安定していると言っても決してビッグバンドで全体を底支えするような、という意味ではない。目の前で弦がうなりをあげているようでもあり、しかも、まるでフォークギターの低音部を弾いているように軽々と弾くので、バッキングもソロも安心して聞いていられるという意味だ。同じピアノ・トリオでも、ドラマーやベーシストが変われば、ピアノの音はこんなにも分厚い音になるのだ。

ドリューが渡欧してこの二人と出会えたことだけとっても、幸せな出会いであったと思うし、アメリカにいたら実現しなかったことだ。

ふたりの安定感で、ドリューのピアノは5割増くらいの迫力になっている。ドリューのピアノは野生のピアノだ。土台にあるのがファンキーなゴスペルやブルース・フィーリングであるのは間違いないが、一音一音の美しさというよりは、むしろ強引に迫力で乗り切る「ゴリ押しピアノ」である。その意味で本当に音楽的にピッタリ息のあった良い「トリオ」だと思う。

といっても、ビル・エバンスのような対話的インタープレイのトリオではない。あくまでピアノ・サウンドを中心とするが、ピアノのダイナミックな表現をより分厚くし、ダイナミックでワイルドに聞こえさせるドラミングとベースワークなのだ。

お薦め曲は、先ずは何といってもA-1.「ランナウェイ」。イントロのベースがカッコ良すぎ。かつて深夜TV番組の11PM(イレブンPM)の中で、大橋巨泉のイレブン・フィッシングという釣りコーナーのテーマ曲だった。そしてA-4.「オール・ブルース」では、ステレオで聞くと途中のドラムソロのとき、左右からバスドラがボンボコ鳴って大迫力。そしてB-1.「イット・クッド・ハプン・トゥ・ユー」あたりがお薦め。

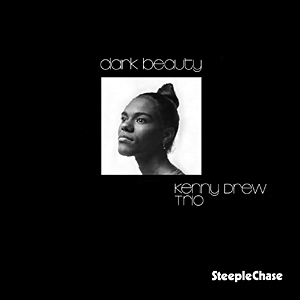

このアルバムのタイトルである「ダーク・ビューティ」の意味するところは、アフリカ系美女、もしくは黒人の美、黒光りといったところであろうか。おそらく欧州社会に生きていても黒人であるということを強く意識したのであろう。ジャケットは、真っ黒な背景の中央近くにキリリとした黒人女性の顔写真がただ一枚あり、誇らしげにある一点を見つめている。気位の高さと意志の強さを表すかのような写真である。

ドリューが欧州に移住したのは、アメリカでの人種偏見に悩んだ末の選択であったやに聞く。そうであるとすれば移住から10年以上経った74年の欧州に於いても、この音楽は黒人によって発せられた、気高く美しい音楽であるということを、ジャケ写の美女に象徴させたのかもしれない。

![]() Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.

Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.